[摘要]为了澄清疑问,消除偏见和误解,我刊编辑部约请部分学者针对“中国法学研究格局中的社科法学”问题进行阐述,论题并不局限于社科法学中的具体问题,而是侧重在中国法学研究的大格局中审视社科法学的发展历程和趋势,剖析其与其他法学研究进路尤其是法教义学之间的关系,探寻

(侯猛)

社科法学倡导运用社会科学的方法分析法律问题。这与以规范文本为中心的法解释学及其新兴衍生品一一法教义学一一有显著的区别。近年来,随着从德国留学回国或深受德国法传统影响的学者日益增多,法教义学的研究日渐兴盛。[1]虽然法教义学者特别是来自部门法的法教义学者,对社科法学采取相当克制或友善的态度,“教义学的主张无意排斥其他的法学研究进路”,[2]但是在中国法学的知识竞争格局中,社科法学者多少感受到了来自法教义学的挑战。因为相较于注重逻辑、体系构建的法教义学,社科法学大多集中于个案或具体问题的研究,似乎并不存在统一的研究进路。这看起来不仅显得知识杂揉,而且也意味着难以形成知识的整体优势与法教义学相抗衡。面对挑战,社科法学除了更高质量的知识产出之外,还必须与法教义学相竞争,并通过认识对方来检视自己,形成学术自觉,强化知识传统的认同。一、为什么简称社科法学

社科法学这一称谓,最早是由苏力于2001年在讨论中国法学格局时提出来的,[3]但之后在相当长一段时间里,这一称谓并没有得到经常使用。其主要原因有二:一是苏力当时用社科法学指代的那些领域相互隔膜、交集较少。这些领域既包括以他自己为代表的法律社会学的经验研究,也包括以梁治平为代表的法律文化研究,还包括以季卫东为代表的程序法治研究,以及横跨社科法学和法解释学的部门法学者如陈兴良的刑法哲学研究等。二是当时的社科法学研究刚刚起步。如今十多年过去了,社科法学这个称谓已逐渐为学术界所熟知,并且有规模集中的研究群体认同和使用这一称谓。这就是所谓“约定”“俗成”。

不过,指代“运用社会科学方法来研究法律问题”的称谓并不只有社科法学一个。从过去十多年的发展看,中文还使用过“法律的交叉学科研究”、“法律的社会科学研究”、“法律和社会科学”、“法律社会科学”等称谓。甚至,在中文世界中,后面这些概念使用的范围更广,除了法学,还有社会学、经济学、人类学和其他社会科学的学者在运用,更具有跨学科研究和对话的意味。相比较而言,“社科法学”的使用范围较窄,甚至会让人误认为是法学的分支学科。既然如此,为何还要坚持使用社科法学这一称谓

其实,社科法学的英文名称是Social Science of Law。中文直译“法律的社会科学”,只是简称社科法学而已。之所以如此简称,是因为考虑到以下两个方面的因素:

第一,社科法学特别指向的是,那些在法学院进行社会科学研究的学者,以及一部分受过法学专业训练在法学院之外的其他院所从事法律研究的社科学者,从而与在法学院之外的其他院所进行法律研究但未受过法学专业训练的社科学者相对有所区分。区分的原因主要在于,法学院的社科法学者已经形成“无形学院”,很多学术活动得到持续开展。例如,《法律和社会科学》在2006年创刊,并已进入中文社会科学引文索引法学来源集刊(2014 — 2015),“法律和社会科学”年会、讨论会和研习班也相继举办,[4]具有学术共同体意义的“社科法学连线”2013年底成立。[5]这意味着来自不同知识背景的法律社会学者、法律经济学者、法律人类学者,以及其他跨领域社科法学者的跨界对话格局已经形成。[6]

第二,社科法学的称谓虽未必严谨,但方便交流。在中国法学研究格局中,除了社科法学,还有法解释学或法教义学、政法法学。不论是批评还是对话,都是四个字对四个字。例如,社科法学与法教义学的对话,对此如果改称为法律和社会科学与法教义学的对话,就相当别扭,也不容易理解。从知识交流的简约角度看,使用“社科法学”更方便与其他法学传统展开对话与交流。从这个意义上说,社科法学概念的使用也是相对于法教义学而言的。通过与法教义学的对比,从而发现社科法学称谓的比较优势和不足。

二、为什么不再是法社会学

对于法教义学的学者来说,相对于法教义学的概念应该是法社会学,而不是社科法学。[7]并且,法社会学与法教义学,似乎能够更容易地在知识体系中加以区分,如卢曼分别使用社会系统与法律系统这两个独立的系统来指代法社会学与法教义学的适用空间。[8]此外,从知识谱系看,法社会学是西方法理学的三大分支之一。法社会学与法哲学(特别是自然法哲学、分析法学(法律实证主义)在知识功能上有明显分野,各自具有发挥作用的空间。

既然如此,为何我们不继承传统使用法社会学而使用社科法学的称谓呢 这主要与中国法学过去30 年的发展变化相关。从20世纪80年代开始,由沈宗灵提倡的法律社会学研究开始兴起。但是,20世纪 90年代以后,法社会学研究开始引入宏大理论范式,如国家与社会理论、功能主义理论、程序正义理论、权力技术和现代治理术等,并且引入了法律经济学、法律人类学和后现代主义等各种分析工具。[9]而21世纪以后更为重视对具体问题进行跨学科的经验研究。这意味着法社会学研究已不再像传统法社会学那样以研究范围或对象为界进行研究,而是更注重运用不同研究进路来分析问题。不仅如此,法社会学研究的发展变化也对传统规范法学提出挑战,在这样的背景下,法社会学转向社科法学成为可能。

社科法学与法社会学相比,虽然都直面社会生活中的实践问题,但是前者在知识上更强调开放性。这就与法教义学所强调的法学自主性有根本的区别。这种知识的开放性,体现为不固守单一的法律研究方法,而是注重社会学、经济学、人类学、心理学,以及社会生物学、认知科学等在内的多学科方法。不过需要说明的是,社科法学所强调的知识开放性,只是反对法学自主性和知识封闭性的特征,而并不反对法学本身。实际上,从事社科法学的研究者,与法教义学者分享基本的法律概念和逻辑,并且将法律规范文本当作讨论问题的前提或背景。社科法学仍可以称为法学的一种知识传统。社科法学能够得以繁荣发展,实际上也是在增加法学在整个知识体制中的竞争力。

当然,也无须否认,国内社科法学研究总体上受到美国经验的法社会学和法经济学研究的影响。这与法教义学者所理解的法社会学并不相同,法教义学深受德国法学传统的影响,他们谈及的与法社会学的比较,其实更多的是源自德国知识传统的法社会学理论,如卢曼的法社会学理论。因此,要注意到背后两大知识传统的差异。但是,这也不意味着我们可以套用美国的法社会学和法经济学研究来理解国内的社科法学研究,而是需要在了解现有中国经验研究的基础上进行理解。[10]

国内社科法学的经验研究有哪些 一般说来,标志性的作品是苏力的《法治及其本土资源》和《送法下乡》。这也是传统法社会学向现代社科法学转向的标志,或许构成托马斯·库恩所说的范式转换。其理由在于构成范式大致有两个基本特征:第一,科学经典的成就空前地吸引一批坚定的拥护者,使他们脱离科学活动的其他竞争模式;第二,这些成就又足以无限制地为重新组成的一批实践者留下有待解决的种种问题。[11]

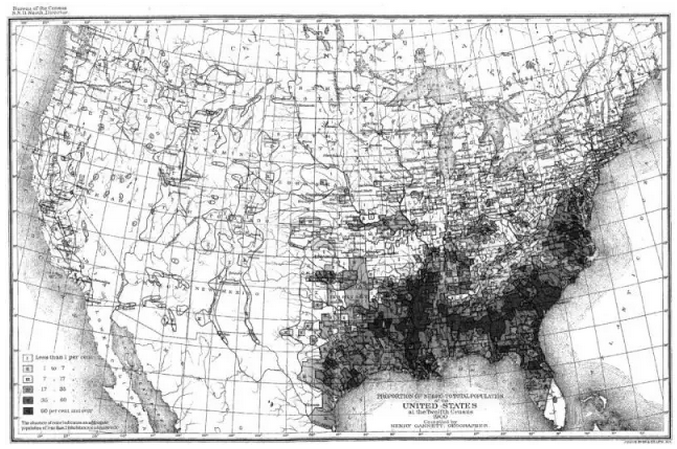

以这样的标准来衡量,苏力的确带动了整个法学界跨学科研究的风气,吸引了一批后学从事社科法学的研究。例如,苏力开启了司法制度和个案研究的传统,在国内,贺欣、侯猛、艾佳慧、唐应茂、汪庆华、刘忠从事的司法经验研究,桑本谦、王启梁、陈柏峰、尤陈俊从事的个案经验研究,都是在他的影响下进行拓展乃至批判而展开的。在法律职业以及法律与发展领域也有不少经验研究,前者如刘思达、李国庆,后者如程金华、冉井富。晚近的变化是在法律与认知科学领域,如成凡、李学尧。当然,这些学者即便是在同一领域,研究进路和风格差异也仍然很大,有时观点甚至完全对立。例如,在地方政法委角色问题上,贺欣对苏力的批评。[12]但是,这正是一种“和而不同”的态度。

三、有没有统一的社科法学

尽管如此,社科法学往往遭受知识碎片化的批评。相比之下,法教义学具有结构清晰、逻辑严密的知识体系,大有一统法学的气势。那么这是不是说社科法学就没有自己的知识传统呢 实际上社科法学并不追求概念化和体系化,而是注重法律外部的研究视角,强调围绕具体的法律问题展开研究,是问题导向而不是法条导向的。

虽然不存在一个统一的、体系化的社科法学,但是不同进路的研究者,仍然形成了相对固定的学术共同体。这本身就说明大家分享着共同的知识理念。“无形学院”的形成让不同进路的研究者进行跨界对话,形成基本共识。并且,社科法学者通过与法教义学者展开对话,能够发现自己的比较优势,也有助于强化基本共识。这些在对话过程中凝聚而成的社科法学的基本共识,主要包括以下几个方面。

(一)以实用主义的态度重视法条

社科法学与法教义学一样,都是以法律文本为基础。但是,与法教义学尊崇法条和既有的法秩序不同,社科法学关心的是法条的生活世界,是真实世界的法律问题。社科法学通过分析法条在社会生活中的作用,提出立法和政策建议。因此,社科法学虽然重视法条,围绕法条来展开工作,但是绝不会奉其为圭臬,而是采取实用主义态度。

社科法学与法教义学相比,可能更接近科学。社科法学采取怀疑主义的科学态度,对一切可能存在问题的法律条文保持警惕。而法教义学则不同,它首先要对法条采取相信甚至迷信的态度,尽可能通过法律解释来维持法体系和法秩序的稳定。正如李忠夏所言:在中国社会转型的大背景下,社科法学与法教义学之间的最大分歧,并非如何解释实证法规范的方法问题,而是如何对待实证法的问题”。[13]有意思的是,如果与法学院之外的院系中进行法律研究的社科学者相比,社科法学反而又是法律中心主义的。因为前者更重视秩序、制度和社会规范,而不仅仅是法律。例如,赵旭东的法律人类学研究和张五常的法律经济学研究。[14]

(二)从后果出发而不是从法条出发

从后果出发,不仅仅是指社科法学研究的是法律的实际后果,更重要的含义是,要从后果出发,逆向分析、解释、评判法律条文和法律问题。这与法教义学针锋相对。特别是在重大、轰动、疑难案件中,法官一定会先考虑后果。这个后果并不只是对于案件当事人的影响,而是案件对社会经济生活的影响。法官在权衡后果之后,根据后果来寻找合适的法条,然后再运用法律解释技术加以正当化论证。换句话说,法官在分析案件时分两步走:第一是发现,第二是证成。发现是后果导向的,需社科法学的分析,而证成则是法教义学的工作。

当然,有人会反问,法教义学难道不考虑后果吗 的确,对于常规案件,选择法条和考虑后果其实已经同步进行,如果不涉及疑难案件,那么就无须专门考虑后果。正如法教义学者所宣称的,教义的主要功能是简化论证。而如果先考虑后果,再考虑选择什么法条,那么其实已经与法教义学的基本原则相背离了。

需要说明的是,社科法学内部不同的研究进路,对于后果的考虑会有所不同。例如,法律经济学注重的是财富或社会福利的最大化,如桑本谦的研究;法律社会学注重的是社会结构和秩序的稳定性,如朱苏力的研究;法律人类学注重的是在地人的感受,如朱晓阳的研究。[15]

(三)注重解释因果关系

法教义学关心如何解决法律问题,如何运用现有的法律规范、法律体系来解决法律问题。社科法学不太关心是什么、如何解决,而更关心为什么、如何解释的问题。所谓为什么的问题,就是讨论法律问题产生的原因以及所导致的后果。因此,可以说,社科法学的核心问题就是对因果关系的解释。

因果关系的问题实际上是一个反事实的问题。就是你在做某一件事情的时候,要反过来想一想,如果你没有做这一件事情,情形会是什么样的 [16]因而,为了简化问题,就需要引进假设和控制变量。因果关系的解释,至少可以区分为一果多因和一因多果两类解释。一果多因,主要是根据现有的结果,找出造成结果的根本或主要原因。解释一果多因要比解释一因多果难得多。一因多果,主要是根据现有现象来预测可能的后果。总体而言,研究原因的结果要比研究结果的原因更具有可控性和可信度。

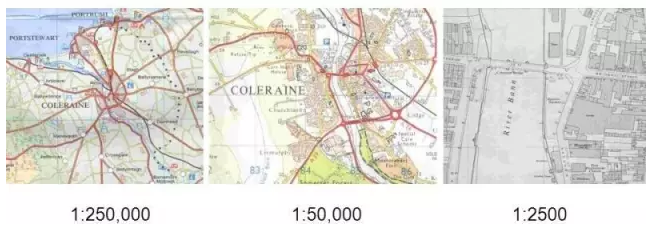

需要说明的是,社科法学不同的研究进路,对于因果关系的解释也有所区别。严格说来,只有定量研究才能做科学的因果关系的解释。定量研究注重样本的代表性,通过提出假设加以科学验证。而大数据时代数据驱动的计算社会科学研究,会促使研究方式发生革命性的变化。[17]对于定性研究来说,法律社会学研究可以通过访谈、数据和其他经验材料获得因果关系的解释。而法律人类学研究,则是在参与观察、理解他者的过程中,考察事件发生的来龙去脉,比较注重人文的阐释,如吉尔茨对巴厘岛人法律意识的研究,[18]甚至为了更好地阐释因果关系,也发展出人类学上的延伸个案研究方法。[19]

(四)注重“以小见大”的个案研究

社科法学研究有定性和定量之分。在美国,定量研究主要集中在法律经济学和刑事司法领域。而中国的社科法学近些年也出现了一些定量研究。定量研究除了有为数不多独立完成的以外,[20]也出现了法学学者与外学科学者合作展开的研究,如唐应茂与经济学者盛柳刚,贺欣与社会学者苏阳。[21]但整体来说,国内的社科法学界,不论是法律经济学、法律社会学还是法律人类学,都以个案的经验研究见长。

既然是个案研究,那么少不了要被批评个案是否具有代表性的问题。但是否具有代表性,向来是评判定量而不是定性研究好坏的标准。作为定性研究的个案研究,更重要的意义在于个案的丰富性和深刻程度。个案研究做得好不好,关键看这样的个案研究能否起到“以小见大”的作用,能否通过个案展现出理论的解释力,甚至加以理论化。这里的问题是,既然个案研究没有代表性,那么又怎么可能“以小见大” 其实,这完全可能。例如,张五常称赞科斯最出色的研究是关于联邦通讯委员会的个案研究,[22]而这一研究为其随后写作《社会成本问题》奠定基础。此外,像埃里克森对夏斯塔县牲畜越界纠纷解决的研究,[23]波斯纳对古希腊初民社会的研究,[24]都是典型的“以小见大”的个案研究。埃里克森在其书的第1页还专门写道:“世界偏僻角落发生的事件可以说明有关社会生活组织的中心问题”。[25]

说到底,研究有好坏之分,好的研究首先是需要具有敏锐的观察力和想象力,这需要知识积累、经验积累,甚至有赖于个人天赋。其次才是解释力,即考虑如何论证或验证,是通过定性还是定量。当然,定量研究和定性研究相结合更容易生产出好的研究,因此,这也是社科法学未来发展的趋势。

(五)强调语境论

社科法学看起来似乎特别重视方法,重视问题的讨论。但是,方法的运用、所有问题的讨论都必须嵌入在中国实际中才有意义。这类似于格兰诺维特“镶嵌理论”所强调的,经济行动镶嵌于社会结构和社会关系之中,[26]或者是人类学家莫斯所说的“总体的社会事实”。[27]法律问题的讨论,也必须嵌入具体的社会经济文化传统中才有意义。说到底,所谓语境,就是具体的制度约束。例如,在中国的法律经济学研究中,不仅越来越多的学者反对“理性人”假设,[28]而且也不再强调法律经济学理论的普遍性。

同时,在研究进路上,虽然社科法学源于西方国家特别是美国的知识传统,但是不论是在概念使用、知识运用还是分析思路上,都会强调在中国语境下加以检验。研究需要在理论与经验之间来回往复地不断理解。一个好的社科法学研究,是可以通过对中国问题的研究来不断修正既有的理论的,而不是要为西方国家的主流理论提供又一个中国的例证或例外,[29]从而构建中国社科法学新传统。

四、社科法学有什么优势

虽然社科法学生产了不少知识产品,甚至在一定程度上摆脱了成凡在2005年所形容的“社会科学包装法学”的赶时髦阶段,[30]但是不少人对社科法学的功用仍有很大的怀疑:为什么要在法学院从事社会科学的研究,这岂不是不务正业 对此,笔者要指出的是,首先,即使都接受的是法学专业训练,研究者的偏好仍会有很大的不同。其次,社科法学与法教义学、政法法学相比,仍有一些不可替代的优势。

(一)填补法学与其他社会科学的空隙

有人会批评,那些在法学院从事社科法学的研究者并没有多少人受到过严格的社会科学训练,研究结果并不可信。的确,从现有研究群体的结构看,只有少数研究者是从法学院本科毕业,最后获得法学之外的博士学位;有一部分是从法学院博士毕业,选择非法学专业的博士后工作两年,再回到法学院任教;还有一部分就没有获得过法学之外的学位,主要通过自学或有知识偏好而从事社科法学研究,俗称“野路子”。这与美国顶尖法学院的师资结构有很大不同。[31]但就目前来说,重要的不是教育背景,而是做出来的成果。社科法学实际上已经生产出越来越多的好的知识产品,不但具有可读性,而且具有市场竞争力。更何况,社科法学者的知识结构也已经发生改变。

社科法学在法学院从事社会科学的研究,除了有法理专业出身的学者之外,还有越来越多的部门法学者从事社科法学研究,特别是经济法、诉讼法学者。一般来说,社科法学研究区别于以法条为核心的传统法学研究,同时,与在法学院之外的其他从事法律研究(他们大多受到严格的社会科学训练)也有较大差异。社科法学似乎是夹在两者之间,容易被双方冷落。但是,社科法学的存在恰恰填补了法学与其他社会科学之间的知识空隙,成为连接法学与其他社会科学的中间地带。例如,在法学院之外的其他院所从事法律研究的社科法学者,往往缺乏有效信息,容易对法律条文、法律理论的理解存在偏差,社科法学者可以弥补这一缺陷。而法条研究者由于知识选择的有限性,有时也需要社科法学者提供必要的、能够为法条研究者所理解的外学科知识。

因此,社科法学的比较优势在于可以做跨界对话的工作,促进知识的交流、竞争与合作。除了在社科法学内部以年会形式组织法律经济学、法律社会学、法律人类学、法律与认知科学之间的跨界对话之外,还可以组织法学与外学科的对话,如在2006年组织的“法学与人类学对话会”等。[32]

(二)通过经验研究形成中国的法律理论

经验研究是社科法学与政法法学、法教义学的重要区别。虽然政法法学与法教义学有时也会宣称关注经验,但是其与社科法学对经验的理解其实并不相同。政法法学的经验可能是政治判断和对政治理论的梳理,法教义学的经验可能是对法律规范和判例技术的整理,而社科法学所强调的经验研究,是对社会事实的把握。社会科学的使命首先是呈现社会事实,然后以此为理据理解社会,并在这个过程之中不断磨砺有效呈现社会事实并对其加以解释的方法。[33]而人们对法律问题的判断,对法律现象的看法,其背后往往存在经验基础。[34]因此,为了创造中国的法律理论,而不是在中国的(西方国家)法律理论,就必须要用中国的经验研究作为基石。既关注整体,也关注全部细节。

当然,有人会从事实与规范两分出发进行质疑,从经验到理论,怎么可能实现惊险的一跃 这可能就是认识论的差别。从经验到理论,主要还是基于归纳和提炼。

还需要区分的是,关于“实证”与“经验”的概念使用问题。在社科法学中,实证研究和经验研究是一样的意思,相对应的英文表述都是empirical research。但是,在注释法学或法教义学看来,实证指的是法律实证主义、实证法,相对应的英文表述是positive law,以与自然法相区别。为避免概念混乱,社科法学尽量用“经验研究”一词,将实证局限于实证法含义的使用上。

(三)解决法教义学不能解决的问题

社科法学虽然源自美国法学传统,但是与美国是判例法国家、社会科学研究可以与判例法进行很好的结合不同,中国是制定法传统的国家,案例分析基本上还是被与制定法传统密切联系的法教义学所垄断。社科法学的介入首先面对的是来自法教义学的挑战。法教义学有其短板,这让社科法学有了可能发挥作用的空间。

法教义学存在的前提,是要有一个相对稳定的法秩序。而处于转型过程的当代中国,法秩序正在稳定建立。因为稳定的法秩序不彰,所以中国的法教义学知识体系实际上还没有建立起来。而社科法学则可以解释法律与社会之间的张力,考察变动法律秩序的问题,从而发现建设中国法治所面临的具体问题。从这个意义上来讲,社科法学并非反法治和解构法治的,而是强调法治的复杂性,因此同样具有建构的作用。只是社科法学与法教义学双方所在意的,是如何更好地响应并指引中国的法治实践,基于不同的学术范式,可能会致力于推进不同的法治实践。[35]

法教义学更多的是在司法层面解决法律的适用问题,即考虑如何在尊重法秩序和法体系的前提下,通过最大限度地解释法条来解决具体纠纷。法教义学的局限性在于,其对司法制度本身的解释有限,如其很难解释诸如像美国最高法院为何存在“左右之争”的问题。并且,法教义学也比较难对立法和政策产生影响。相对来说,社科法学重在解释因果关系,能够对法律政策进行评估。从这种意义上讲,社科法学是法律公共政策得以准确制定修改的前提。

即使是在法律适用领域,法教义学也只是在处理常规案件时能够得心应手。所谓常规案件,就是法教义学类型化的结果:只要再遇到类似案件,就能够类似处理。但是,法教义学难以处理疑难案件。[36]更准确地讲,法教义学在处理重大案件时,可能难以发挥作用。所谓重大案件,是指案件除了对当事人产生影响之外,还会对社会经济生活产生更为广泛的影响。如何分析这些影响,正是社科法学的用武之地。社科法学通过后果分析,来展现出对法律问题的解释力和说服力,以及知识竞争力。

(四)职业训练、智识挑战与政治判断

法教义学对于法学院的常规职业训练仍然有用。学生在分析一般性的具体案例时,需要借助法教义学的这套形式推理的思维技术。对于学生来说,法教义学未必有趣但有用。而社科法学则相反,学生会感觉到社科法学有趣,但在法律职业上难有用武之地。法教义学之所以有用,是因为它在刑法、民法这样的基本法律部门中已经建构起强大的知识传统,并且可以举一反三,推广至其他部门法的运用中。但是,实际上除了民法、刑法,可能还包括宪法,其他部门法如诉讼法、行政法、经济法可能还难以被教义化。来自金融法的学者缪因知就提到,在法教义学和社科法学理论高峰下存在诸如金融法这样的“平原”区域,学者们不得不或饶有兴趣地开始学习在二峰目光的审视下看待自己。[37]

从这种意义上讲,社科法学在职业训练方面也不是无所作为。它的比较优势,其实就是它的跨学科知识偏好。它的存在价值,就在于给法学人提出了智识上的挑战,对于研究者而言,重要的是发现知识的趣味。但是,这并不是说社科法学只是自娱自乐,实际上社科法学最终还是要走向世俗化,面向实践问题。就像之前所说的,社科法学对于处理转型问题和重大案件具有解释力,因此,应当通过知识生产来增强这种解释力。

社科法学对于政治意识形态的理解,与法教义学和政法法学也有所不同。法教义学试图将政治问题技术化,从而区分政治问题与法律问题;而政法法学则将所有法律问题在本质上归结于政治问题,同时外在表征为宏大理论的叙事。[38]社科法学在总体上反对宏大叙事,而注重经验研究。但是,由于后果判断有时包括政治判断,因此社科法学不可避免地要加以因果关系的解释。从这种意义上讲,社科法学对于知识和学术采取的是实用的和中立的态度。

注释:

[1]晚近关于法教义学的研究,参见焦宝乾:《法教义学的观念及其演变》,《法商研究》2006年第4期;许德峰:《论法教义学与价值判断:以民法方法为重点》,《中外法学》2008年第2期;白斌:《论法教义学:源流、特征及其功能》,《环球法律评论》2 010年第3期;马军:《刑法教义学的立场和方法》,《中外法学》2014年第1期。

[2]张翔:《宪法教义学初阶》,《中外法学》2013年第5期。

[3]参见苏力:《也许正在发生一一中国当代法学发展的一个概览》,《比较法研究》2001年第3期。

[4]2005年在北京大学法学院举办了“法律的社会科学研究”研讨会,这是社科法学第一次标志性会议。2009年由林端、梁治平两位老师牵头,举办了“法律的中国经验:法律、文化与社会”研讨会,集中了年青一代的社科法学者,社科法学群体逐渐形成。2013年在云南大学法学院举办了第一次社科法学研习班,从各高校学生中进行遴选,并邀请十多位学者集中授课,2014年研习班在西南政法大学举办。

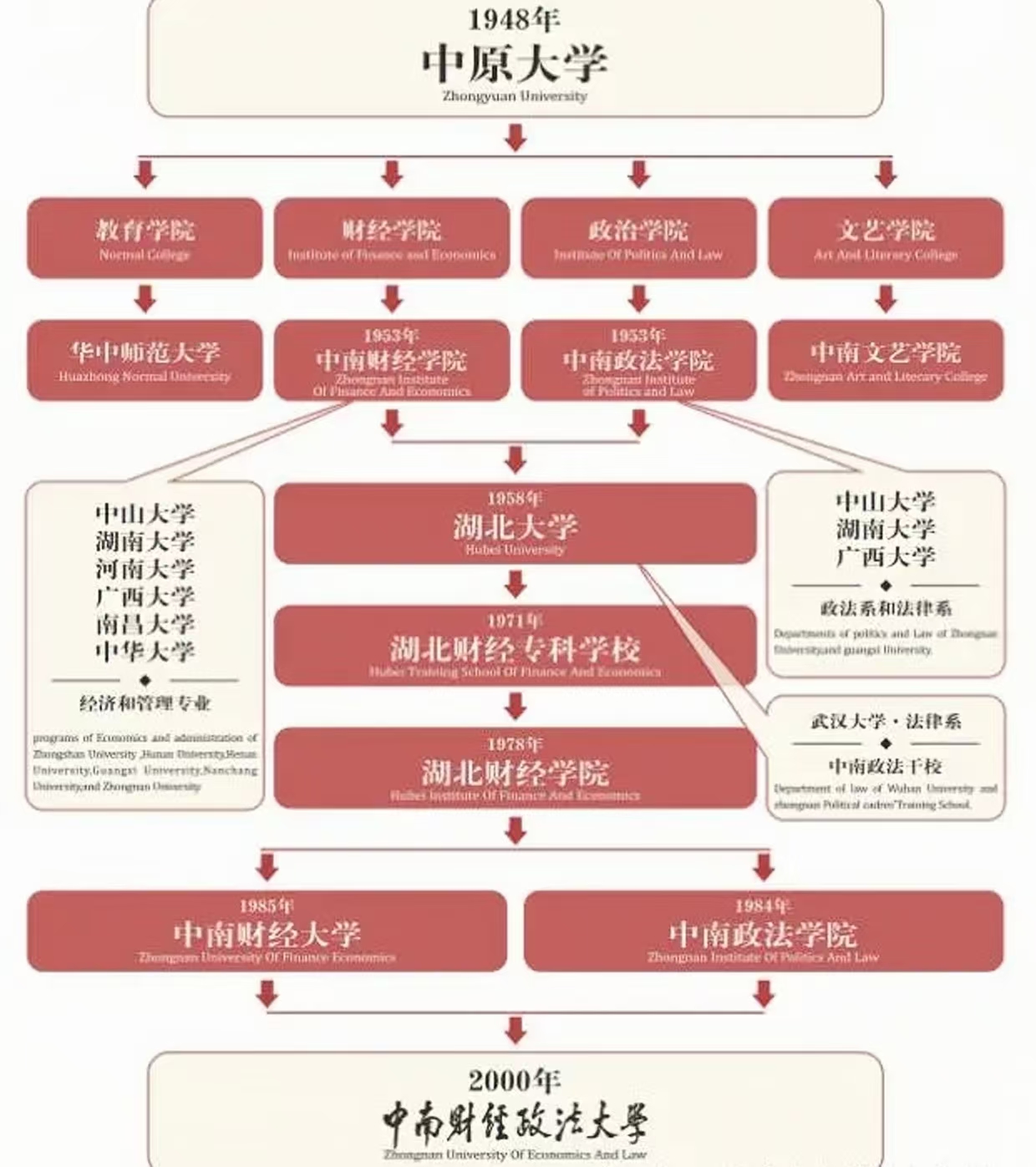

[5]这是由来自国内数十所高校的教师组成的学术共同体,旨在合力组织各种活动。正在举行的“社科法学连线”系列讲坛,目前由中南财经政法大学法学院学者牵头,主要邀请知名学者进行学术对话。

[6]参见侯猛:《社科法学的跨界格局与实证前景》,《法学》2013年第4期。

[7]例如,德国法学者托马斯·莱塞尔在其所著的《法社会学基本问题》一书中专章讨论了“法社会学与法教义学的关系”参见[德]托马斯·莱塞尔:《法社会学基本问题》,王亚飞译,法律出版社2014年版,第108-126页。

[8]参见[德]卢曼:《社会的法律》,郑伊倩译,人民出版社2009年版,第1页。

[9]参见强世功:《中国法律社会学的困境与出路》,《文化纵横》2013年第5期。

[10]参见贺欣:《转型中国背景下的法律和社会科学研究》,载《北大法律评论》第7卷第1辑,北京大学出版社2006年版,第21-36页;尤陈俊:《不在场的在场:社科法学与法教义学之争的背后》,《光明日报》2014年8月13日。

[11]参见[美]托马斯·库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2003年版,第9页。

[12]See Xin He, Black Hole of Responsibility: The Adjudicaiton Committee’sRole in Chinese Court, Law and Society Review, 2012, Vo.42, No.4, pp.681-712.

[13]李忠夏:《基本权利教义学中的价值判断一基于社科法学与法教义学的视角》,载《“社科法学与法教义学的对话”学术研讨会会议文集》,武汉,2014年,第3页。

[14]参见赵旭东:《法律与文化:法律人类学研究与中国经验》,北京大学出版社2011年版,第1页;张五常:《经济解释卷四:制度的选择》,中信出版社2014年版,第1页。

[15]参见桑本谦:《理论法学的迷雾:以轰动案例为素材》,法律出版社2008年版,第1页;苏力:《道路通向城市:转型中国的法治》,法律出版社2004年版,第3-44页;朱晓阳:《罪过与惩罚小村故事:1931 —1997》,天津古籍出版社2003年版,第1-298页。

[16]参见谢宇:《社会学方法与定量研究》,社会科学文献出版社2006年版,第44页。

[17]See David Lazer, etc, Computational Social Science, Science, Vol.323, No. 5915, 2009, pp.721-723.

[18]参见[美]克利福德`吉尔茨:《地方性知识:阐释人类学论文集》,王海龙、张家瑄译,中央编译出版社2000年版,第232-296页。

[19]See Michael Burawoy, The Extended Case Method, Sociological Theory,Vol.16, No.1, 1998, pp. 4-33.

[20]例如,白建军:《从中国犯罪率资料看罪因、罪行与刑罚的关系》,《中国社会科学》2010年第2期;程金华:《法律人从政:合理性分析及其验证》,《中外法学》2013年第1期;等等。

[21]参见唐应茂、盛柳刚:《民商事执行程序中的“双高现象”》,载苏力主编:《法律和社会科学》第1卷,法律出版社2006年版,第1-29页;Xin He and Yang Su, Do the “Haves”Come Out Ahead in Shanghai Courts Journal of Empirical Legal Studies, Vol.10, No.1, 2013, pp.121-146.

[22]See R.H.Coase, The Federal Communities Commission, Journal of Lawand Economies, Vol. 2, 1959, pp/1-40.

[23][25]参见[美]罗伯特·C.埃里克森:《无需法律的秩序》,苏力译,中国政法大学出版社2003年版,第1-146页。

[24]参见[美]理查德·A.波斯纳:《正义司法的经济学》,苏力译,中国政法大学出版社2002年版,第119-238页。

[26]参见[美]马克·格兰诺维特:《镶嵌:社会网与经济行动》,罗家德译,社会科学文献出版社2007年版,第1-37页。

[27]参见[法]马塞尔·莫斯:《礼物:古式社会交换中的形式与理由》,汲喆译,上海世纪出版集团2005年版,第176页。

[28]波斯纳也认为法律经济学并不能适用于分析中国司法。参见[美]理查德·A.波斯纳:《法律经济学与法律实用主义》,陈铭宇译,载《北大法律评论》第14卷第1辑,北京大学出版社2013年版,第4-12页。

[29]参见冯象:《法学院往何处去》,载许章润主编:《清华法学》第4辑,清华大学出版社2004年版,第288-296页。

[30]参见成凡:《社会科学“包装”法学 ——它的社会科学含义》,载《北大法律评论》第7卷第1辑,北京大学出版社2006年版,第92-114 页。

[31]目前,在美国排名前13位的一流法学院有1/3的教员、排名前14-26位的法学院有1/5的教员具有法学以外的博士学位。See Hersch, Joni andViscusi, W. Kip, Law and Economics as a Pillar of Legal Education, Review ofLaw & Economics, Vol.8, No.2, 2012, pp.487-510.

[32]这次会议由北京大学社会学系、法学院和《中国社会科学》编辑部主办,关于这次研讨会的综述,参见朱晓阳、侯猛编:《法律与人类学:中国读本》,北京大学出版社2008年版,第395-410页。

[33]参见高丙中:《中国社会科学需要培育扎实的民族志基本功》,《民间文化论坛》2006年第2期。

[34]参见陈柏峰:《法律实证研究中的经验》,《法学》2013年第4期。

[35]参见李晟:《社科法学与法教义学:实践视角下的竞争与合作》,《“社科法学与法教义学的对话”学术研讨会会议文集》,武汉,2014年,第21页。

[36]参见苏力:《法律人思维 》,载《北大法律评论》第14卷第2辑,北京大学出版社2013年版,第429-469页。

[37]参见缪因知:《社科法学与法教义学两峰下的平原:来自金融法的视角》,载《“社科法学与法教义学的对话”学术研讨会会议文集》,武汉,2014年,第92页。

[38]参见强世功:《立法者的法理学》,三联书店2007年版,第1页;强世功:《中国宪法中的不成文宪法——理解中国宪法的新视角》,《开放时代》2009年第6期。