引 言

长期以来,基层组织行为、基层治理实践是社会学和政治学等学科关注的重点议题。有关基层治理的研究,主要沿着三个维度展开:主体维度、治理资源维度、治理实践维度。前两者侧重于静态分析,有关治理实践的研究范式则着重于,通过“过程—事件分析”[1]的动态描述,观察治理过程中各方的互动与博弈,进而描绘出治理实践中微观权力运作及弱者抗争的复杂图景。如果说主体阐释的是“谁在治理”,那么治理资源和治理实践则分别对应“凭借什么治理”和“如何治理”。资源成为“主体”“凭借什么治理”“如何治理”这一治理链条的联结点,其作为权力得以实施的媒介,是社会再生产得以实现的常规要素。

从古至今,基层治权的运作无不依赖各类常规性或非常规性资源,“资源/权力”范式的理论研究也成果斐然。有学者将权力支配所依赖的资源分为两类:其一,配置性资源(allocative resources),即“对物品、商品或物质现象产生控制的能力”;其二是权威性资源(authoritive resources),即“对人或行动者产生控制的各类转换能力”[2]。正是这两种资源构成了治理主体控制能力和转换能力的基础,其对民众生活机会的影响力决定了权力的性质及范围。社会交换理论倡导者布劳,从社会交换的角度,揭示了资源占有和交换的不对等关系,并将之视为权力产生的来源[3]。国内有学者将乡村组织的治理资源分为“物质性资源/权威性资源”,“有形资源/无形资源”。物质性资源是“乡村组织所拥有的物质和财政资源,包括集体土地、乡镇企业等”,权威性资源是“乡村支配农民的手段与制度,如综合治理、‘两工’制度等”[4]。集体经济、财税收入、组织机构、民间组织等属于有形资源,合法性权威、乡村典章、责任、公信力等构成了无形资源。[5]概言之,物质性资源、有形资源,涉及的是基层组织可调动和支配的集体经济等物质力量;权威性资源、无形资源强调的是,治理主体支配的正式法律制度、村规民约、道德话语权等规范性资源。

然而,既有关于“治理资源”的静态剖析,无法展示资源如何用于治理、资源如何重构治权的全过程,换言之,无法诠释“资源治理”动态过程中微观、复杂的互动情境。基层治理研究不仅需要对治理资源作静态界定,更需要从观察“如何治理”出发,尽可能描述、分析、重现治理实践中的权力运作及权利诉求的博弈过程,以期揭示“国家—基层—民众”间复杂而微妙的策略选择及互动关系。在此意义上,“过程—事件分析”回应了基层治理“动态”研究、“过程”研究的需求。在基层社会治理场域,已然有一系列的策略治理实践研究,主要涉及两方面:其一,基层组织对上级政策的偏差执行,如选择性执行[6]、目标替代[7]、变通[8]、策略主义[9];其二,基层组织对民众的策略治理行为,如正式权力的非正式运作[10]、擂媒结合[11]、连带式制衡[12]。前者主要侧重于“基层组织—上级组织”的政策衔接与执行问题,强调“政策一统性与执行灵活性之间的悖论”,政策的统一性必然导致歪曲执行、灵活执行的后果。[13]这一研究思路缺乏对“国家—基层—民众”的整体审视,未能建构三维的分析路径;后者虽然在某种程度上详尽剖析了“国家—基层—民众”的治理逻辑与动态博弈过程,但这一类治理策略侧重于基于人情、面子、常理等传统型伦理资源的“软硬兼施”治理术,无法全然契合脱贫攻坚新时期对应的“扶贫资源”治理模式;与此同时,基层组织支配的传统治理资源,存在式微或者效用贬值的困境,原有伦理治理、硬规则治理等模式已然无法回应治理任务叠加的现实。

这一治理转型的过程,在治理上访的互动中得以呈现。有学者敏锐捕捉到治理上访机制的转型,即由传统式的“思想教育型治理”转向“资源媒介型”治理。后者作为一种新型治理机制,是治理主体可支配资源增加的产物。或是直接治理上访户,抑或是利用资源调动其他社会力量辅助治理,成为资源媒介型治理的双重举措。“资源”成为建构治权的基础,并衍生出两种不同的权力:“合法伤害权”与“合法恩惠权”。[14]这一“资源”治理的视角,成为我们审视策略治理实践的重要方向和路径。更进一步说,“资源”治理,具体包括何种资源、资源是如何具体被运作,以及这一新型治理机制是否有更广阔的解释空间,仍需进一步厘清。

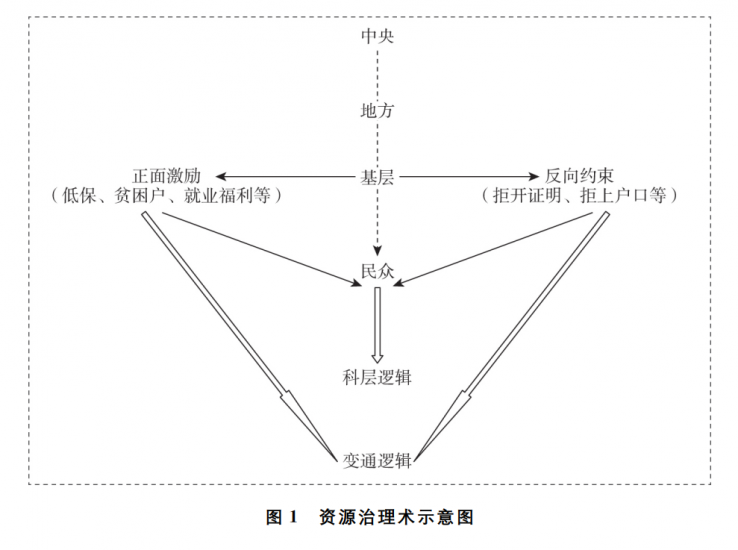

为了将基于资源的治理模式延伸至更广阔的基层治理场域,需要我们审视当前基层的权力运作模式。当前,我国基层社会具备治理资源再生的巨大契机。伴随着脱贫攻坚、乡村振兴等战略的大力推行,以政策、项目为重要依托的国家各类资源,依次源源不断传递到基层。基层组织不仅仅作为下乡资源的被动接收者,同时还扮演着资源重组、再分配的重要角色。在资源分配的运作过程中,基层组织往往“两条腿走路”,一条腿遵循科层制的逻辑依常规制度运作,另一条腿则游离于正式规则之外,以非制度化的运作方式高速运转[15]。具言之,一方面,基层组织在政策、法律法规、文件等规范的授权范围内,推进自上而下的资源下乡任务;另一方面,中央一统性的政策为资源的变通输送、策略分配提供了制度化基础,使得基层组织得以策略运作“资源”,将其建构为“正面激励”“反向约束”的软硬兼施治权。如低保、黑地、贫困户指标已然成为基层组织非正式运作行为的物质基础,[16]权利与任务的“捆绑”治理、连带制约成为基层治理中一种“新”的运作机制。

本文尝试以“资源型治理”这一概念来概述这类策略治理行为。较于既有研究的“软硬兼施”“擂媒结合”,资源型治理具有如下特征:其一,治理资源与当前治理实践的契合性。不同时期的治理资源呈现出历时性的变迁。如果说伦理道德等传统型资源契合了不规则乡土社会的治理需求,那么,资源治理是对扶贫资源及相关非正式权力运作的提炼与总结,契合了乡村振兴新时期的基层治理样态;其二,权力运作的双面性。资源型治理既包括分配资源的正面激励,又强调设阻型治理;其三,围绕“资源”的治理形态。无论是正向激励,抑或是反向约束的权力运作,“资源”成为这一软硬兼施治理术的核心要素。

一、资源型治理的基本策略

党的十九大报告提出,2020年,是全面建成小康社会的决胜期。为了早日实现乡村振兴,助力全面小康,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,提出健全多元投入保障机制,集中力量支持贫困地区脱贫攻坚。包括继续坚持财政优先保障、提高土地出让收益用于农业农村比例、引导和撬动社会资本投向农村,这一系列攻坚举措为基层社会带来诸多资源,如专项扶贫资金、农村危房改造补助资金、产业项目资金、扶贫政策等。概言之,大量扶贫资源嵌入到基层乡村。

基层组织作为权力末梢的延伸,成为扶贫资源向民众分配的联结点。村委会虽然被定性为非基层政权性质的群众性自治组织,但是,在分配资源的过程中,村委会的非正式“权力”[17](出具证明、盖章)得以激活,如贫困认定需要村委会出具证明、拆迁需要其测量房屋面积、贫困户评定需要其认定。嵌入的扶贫资源、被激活的非正式“权力”、末梢权力延伸的地位,为村委会提供了诸多治理的武器:其一,经济领域的选择性聘用权;其二,低保、贫困户指标、一村一岗工作机会[18]等政策福利的分配权;其三,拒开证明、拒上户口、拒绝盖章等设阻型权力。而这诸多资源成为基层组织治权重构的基础,为其权力运作提供了两种策略:基于资源的正面激励和反向约束,即“软硬兼施”治理术。

低保补助、一村七岗就业、贫困补助、一村七改补贴等扶贫物质资源,涉及正向激励的资源分配权;不上户口、拒开证明等设阻型权力则归属于反向约束的范畴。分配权侧重资源诱导、笼络,属于“软”范畴,我们称之为分配型治理;设阻权则偏向于为村民设置办事阻碍的反向制衡,属于“硬”的范畴,我们称之为设阻型治理。“软硬兼施”是基层社会治理中常态化的权力运作策略。如孙立平在华北B镇收粮的个案研究中,就分析了权力运作的软硬兼施特征:收粮主体将诸如人情、面子、常理等日常生活原则和民间观念引入正式权力的运作过程之中,综合运用国家的正式规则、日常生活中的“道理”,极富人情味地使用权力[19]。另有学者提出“擂媒结合”的乡村治理术,“慢慢地与农民媒”与“政府要干的事你还能拦得住”分别表征着“擂”“媒”的权力运作技术[20]。需要区分的是,基于人情、面子等日常生活原则的软硬兼施,偏向于传统型软治理,强调运用道德等非正式的地方性规范来完成治理任务;“擂”“媒”则彰显了包容、理解、安抚与采取行政措施的软硬兼施治理策略。资源型治理过程中的软硬兼施,不再是基于道德、情面等非正式规范的治理,而是着力于将“资源”视为权力运作的核心要素,综合运用资源分配权、设阻权,建构基层治权,推进治理任务。

(一)“给萝卜”[21]:分配型治理

分配型治理体现了“资源换治权”(基层组织输送资源,民众服从治理)的逻辑。“给萝卜”这一术语并不常见,但是其彰显的正面激励机制在基层治理场域层出不穷。例如,应星在大河移民上访的研究中,提出“揭盖子”“开口子”“拔钉子”的摆平三部曲[22]。其中,“开口子”作为一种息事宁人的手段,往往被地方运作为维护地区稳定的治理策略。在基层场域,“开口子”所需的资源,往往是自上而下的财政资源、项目资源或者是精准到个体的贫困户指标等。这些资源的分配对象,多为村干部的血缘群体或者积极完成任务的民众,“贫而刁”的村民无法享受政策福利。村组织通过资源的选择性分配来建构自身的权力文化网络,以迫使民众履行义务,形成独特的资源治村机制。

在调研过程中,我们发现,除了低保、贫困户指标等扶贫举措成为基层组织“做工作”的筹码,“就业安抚”亦成为基层治理术之一。在村庄场域,有两种就业资源。其一,是一村七岗等工作机会,其不仅仅是官方宣传的扶贫举措,也是建构治权的策略,基层组织往往将保洁、治安、护路等劳动岗位,安排给贫困户等弱势群体、上访户等抗争群体,以维护村庄秩序。其二,作为乡村振兴内在动力、脱贫攻坚根本支撑力量的产业振兴,亦为基层组织提供了选择性聘用权,成为“给萝卜”的激励举措。我们调研的A镇,下辖诸村产业较为密集:如S村有**电子厂、食用菌企业;B村有大棚种植;C1村有香菇大棚;L村有50个大棚、养鸡场和塑料袋厂;D村有花卉基地、苗圃基地、蔬菜种植合作社、石材加工企业、运输车队;C2村有***农业发展公司的500个香菇大棚、肉鹅养殖基地、猴头菇基地。村内产业发展、土地流转(无地可种),使得在村集体企业务工成为村民维持生计的基本策略,土地流转收入、零工收入、贫困救济收入、产业分红收入成了补贴家用的主要方式[23]。“在村内企业务工”这一农民生存策略强化了基层组织资源治理术的约束效应。具体而言,村干部在产业发展的过程中,利用政治优势挖掘村内经济资源,并实现经济精英、政治精英的合体,既是村长,又是厂长。如我们调研的A镇八村的村支书、村主任,除了两位复转军人和一位其他情况外,其余全部是致富能手和专业合作组织负责人。村干部的双重角色,使得村级组织可通过设定用工条件,选择性吸纳村民务工,影响村民的收入与生计。

| 村名 | 是否贫困村 | 姓名 | 职务 | 身份 |

| BJ村 | 一类贫困村 | 刘** |

芦**

| 支书 |

主任

| 专业合作组织负责人 |

返乡创业农民工

| SH村 | 一类贫困村 | 肖 * |

肖 *

| 支书 |

主任

| 致富能手 |

专业合作组织负责人

| DS村 | 否 | 赵** |

邓**

| 支书 |

主任

| 外出务工经商人员 |

外出务工经商人员

| LK村 | 一级贫困村 | 伍** |

韦**

| 支书 |

主任

| 致富能手 |

其他

| CZ村 | 一级贫困村 | 张** |

彭 *

| 支书 |

主任

| 专业合作组织负责人 |

致富能手

| YC村 | 三级贫困村 | 谢** |

谢**

| 支书 |

主任

| 致富能手 |

致富能手

| CX村 | 否 | 王** |

张 *

| 支书 |

主任

| 复转军人 |

返乡创业农民工

| PZ村 | 一级贫困村 | 杨** |

杨**

| 支书 |

主任

| 复转军人 |

专业合作组织负责人表1 A镇村干部身份情况

A镇的就业扶贫、产业脱贫,在繁荣村集体经济、增加村民收入的同时,亦剥夺了村民最根本、最基础的生产资料(土地),将半自给自足的农户完全置于市场经济的浪潮,使得民众生存受制于村干部主管的村集体企业,处于弱势地位。如C2村村支书所说,“‘贫而刁’的贫困户是不受村干部欢迎的,都不听话凭什么让你在我这上班。当村民不履行成员义务,村集体享有的解聘权将以治理手段的角色出场。”(访谈记录,A20180803)产业扶贫过程中的就业机会流变为基层策略治理的筹码,村组织将其分配的福利资源化约为治理资源,增强自身在基层场域的话语权。

(二)“挥大棒”:设阻型治理

如果说“给萝卜”体现的是“软”激励举措,那么,“挥大棒”则明显带有“硬”权力约束的印记。在基层社会治理场域,村委会往往将非正式“权力”(开证明、盖章等间接影响村民权利的权力)运作为“合法的伤害权”,如不服从管理的村民需要开具证明时,村委往往会以申请材料不足、条件不符为由拒绝开具证明等,给村民设置办事障碍。当村民需要盖章、出具证明时,村委会往往综合考量该村民以往的义务履行情况,再行决定是否提供服务。基层组织在形式上依程序办事,实质则是以程序正义为托辞,通过一种设卡机制,胁迫民众履行义务。证明“权”、盖章流变为基层组织的新型治理术。A镇党委书记就谈到:“脱贫攻坚既需要正向激励也需要反向约束,不能一棍子打死,要在教育、批评、引导、鼓励上下功夫,既要给他胡萝卜也要给他大棒。如对于不赡养父母的村民,以后迁户口或者要村里办手续、出证明、盖章的,我们将不予办理。你都不配合我工作,我为什么要配合你工作 这个不能形成文字,但可以说出去。有些事情只能做不能说;或者只能做,不能看到有”(访谈记录,A20180730)。如果说运用国家法律、政策等正式制度是软硬兼施治理术中的“硬”治理技术的话,那么,新时期基层组织运用非正式“权力”给民众设卡的治理策略同样属于“硬”治理策略。如在SH村,因一低保户违规摆酒席,村委会就试图剥夺该户应当享受的低保权益,甚至限制其到村委会开证明、盖章。(访谈记录,A20180725)

图1 资源治理术示意图

后税费时代的基层组织,并不必然处于“治权式微”的困境。伴随着脱贫攻坚战略的推进,诸多资源被输送到基层社会,成为基层治权重构的物质基础。如图1虚线所示,按照科层制的逻辑,资源是沿着“中央—地方—基层—民众”路径自上而下地输送,基层成为国家资源与民众互动的联结点。也正是因为基层的这一特性,使得基层得以偏差科层逻辑,对“下乡资源”进行变通运作,综合运用分配治理与设阻治理机制,建构基于资源的新型基层治权。这一后果是双重治理机制共同型塑的产物:

从分配型治理来看,基层组织利用民众缺乏的话语资源、产业资源、物质资源以及非正式“权力”,选择性分配自上而下嵌入的扶贫资源,以此建构“村干部输送资源—民众拥护治理”的基层治理生态。虽然基于不同资源的治理策略有些许差异,但都吻合于资源治理机制的核心要义:A给予B资源福利,但B不能对A回报相当利益,不对等的资源占有和交换关系,使得A占据高级地位,并衍生出权力关系[24]。而设阻型治理,则是通过将村民应当享有的权益与需履行的义务相勾连,以期达到连带式制衡的治理效果[25]。总而言之,依托资源的分配型治理和设阻型治理,是基层组织策略运作资源的新型乡村治理术,其本质是依赖资源的治理,是游离于“三治”(自治、法治、德治)之外的基层治理形态。吊诡的是,“只能做不能说”的资源型治理日益流变为日用型、常态化的治理机制。

| 分配型治理 | 设阻型治理 | |

| 治理资源 | 就业机会;低保、贫困户指标, |

一村七岗,拆迁改造等扶贫资源

| 非正式“权力”(盖章、出具证明等) | ||

| 治理策略 | 正面激励:资源分配 | 反向约束:拒绝盖章、拒开证明、拒上户口、纳入“黑名单” |

| 本质 | 经济资源治理 | 权力资源治理 |

| 目的 | 收买、笼络、安抚 | 设阻、制衡 |

| 流变趋势 | 日用型治理策略、常态化治理机制 | |

表2 资源型治理的基本类型

二、资源型治理的生成逻辑

基层组织采取资源型治理,是制度环境和非制度环境共同塑造的产物。具言之,有资源是资源型权力运作的前提。在此基础上,基层组织角色转换是型塑资源治理的非制度性环境,治理任务加码与治权式微的悖论是资源治理的现实基础,社区话语网络为其建构乡土意义层面的合法性、正当性。总而言之,资源型治理,是在组织制度环境、基层治理困境与机遇、社会文化基础多重维度中建构的一种非制度性实践治理模式,彰显了“国家—基层—村民”的三维互动逻辑。

(一)无资源不治理:权力基础

资源是权力运作的基础,无资源不治理。“能”资源治理,首先要求基层组织主导资源的分配。虽然村委会并非国家基层政权的组成元素,村干部亦不是公务员编内人员,但其仍是村“官”,拥有盖章、出具证明等影响村民权利的非正式“权力”,是村庄场域的绝对权威。村庄是资源嵌入基层的末端与资源向社会分配的始端,行使村庄治权的村委会有着资源再分配的话语权,拥有一定的资源分配权和反向设阻权:

其一,村干部对低保、贫困户的垄断评定权。信息不对称不仅仅是代理人机制中委托人和代理人存在的问题[26],还可能存在于代理人与第三人之间,即信息不对称呈链状分布状态。具言之,在基层社会中:一方面,基层组织及其委托人(基层政府),对地方性知识的了解程度存在差异。乡村信息不对称及乡村社会不规则的特征,决定了涉农政策的落地必须依赖村干部[27],而村干部身处乡土社区,熟知村民经济状况这一地方性知识;虽然民政部门可以上门核查贫困户并行使最终审定权,但其作为外来力量,可能被社区屏蔽、甚或是排斥,获取贫困信息难度大,二者处于信息不对称的地位。退一步讲,即使民政部门发现村委会评定有瑕疵,出于长久的治理预期及对基层组织的治理依赖考量,其也不得不选择性忽视,默许村委会对扶贫政策的偏差执行。另一方面,对第三人(村民)而言,政策信息是信息不对称的对象。基层组织是政策在基层传递、贯彻的主导性力量,民众是被动接收方,政策信息能否传递、传递范畴大小取决于基层组织的宣传策略,这也决定了政策传递者(基层组织)与接收方(村民)的信息不对称状态。在扶贫政策出台—宣传—贯彻流程中,政策在基层的终端解释权归村组织所有,其宣传什么,民众就了解什么。基层组织利用占有政策知识的不对等格局,选择性宣传、落实扶贫政策(包括内容和对象的选择性),使得政策和信息也作为一种“文化资本”、“文化资源”,成为村委会建构权力的载体和基础。其二,非正式“权力”衍生的设阻权。在村庄治理中,村委会印章扮演着重要角色,如在低保申请、上户口、申请建房用地等环节;户口是设阻型权力运作的第二种支点。户口是一个社区成员的“身份证”,决定着某一主体能否享有该社区的内部权益,如入学、就医、分地等福利,而村委会掌握着这一权利通行证的办理程序。在我们调研过程中,有些村干部直言不讳,“要是村民不听话,我们肯定需要特殊的措施,比如说不给他评低保,平时开证明故意说材料不全,给其孩子延迟上户口”(访谈记录,A20180730)。出具证明、盖章这一民政服务事项,流变为村委会的非正式“权力”,成为制衡村民的重要筹码。其三,在A镇诸村,村干部集政治、经济资源于一身,既是体制精英、又是经济精英,既拥有地方性规范的话语权,又拥有物质资源的分配权。优越的政治地位和经济资源,使得村干部在面对钉子户等抗争群体时,拥有劳务关系的单方解除权。

基层组织在治理的过程中存在多重角色的转换:既是政策的传递者,又是政策执行者;既是资源分配主体,同时亦具有盈利属性;既是扶贫剧目的演员,又是资源治理的导演。后税费时代有形、无形治理资源的缺失,使得基层呈现“弱治理”现象。然而,国家资源的嵌入,增加了基层的治理筹码,丰富了治理方式,扭转了既往的“弱治理”样态,呈现出“强治理”的势头。

(二)型塑资源型治理的多重逻辑

“有资源”彰显的是资源治理的静态要素,是权力与权利互动的关键支点,而权力的建构、运作是一个动态的过程、互动的过程。从微观权力分析理论来看,即权力从来都不是单向性的权力施展,而毋宁是一种关系、一种策略,是国家、基层组织、民众互动关系的产物。这就需要我们从微观视角探求资源的权力化,即资源是如何被建构为基层治权,如何发挥治理基层社会的功效。

1.基层组织角色:脱嵌型经纪人

既有关于基层组织角色的研究,多是从“委托—代理”模式展开,如费孝通的“双轨政治”[28]、杜赞奇的“经纪人”[29]、黄宗智的“简约治理”[30]等。这种模式的基本特征在于:基层组织同时扮演国家代理人和村庄守望人的双重角色[31],既需要完成自上而下的治理任务,又充当村庄社区利益的维护者。然而,在资源、权力自上而下输送而非自下而上汲取时,基层组织的授权来源不再是自下而上的社会授权,而是自上而下的行政赋权。[32]其地位、身份的转变,促成基层组织与村庄的脱嵌,秉持一种唯上型治理策略:一方面,不同于代理人的双重角色,脱嵌型经纪人以完成治理任务为中心工作,综合运用治理资源,将扶贫资源与村民义务捆绑,以制衡民众;另一方面,委托人与代理人之间达成资源治理的共识。

脱嵌型经纪人是多重因素型塑的非制度化治理主体。其遵循一种“行政化”的行动逻辑。何以行政化 亦是对经纪人脱嵌于村庄的解答与回应。伴随着国家政权建设的过程,乡土社会的“保护型经纪人”被“盈利型经纪人”替代[33]。然而,乡村振兴新时期的代理人,并不尽然由“保护型经纪人向盈利型经纪人转化”,其可能呈现此种趋势:既不同于保护型经纪人,亦不同于盈利型经纪人,而更倾向于脱嵌型经纪人(虽然最终目的仍是追求利益的盈利型经纪人)。有学者从资源话语权差异的视角揭示了这一逻辑,其认为乡镇政府作为基层政权组织,拥有比村组织更多的政治、经济和组织资源,使村委会趋向于行政化[34]。当然,基层组织“行政化”不仅仅是资源导向型的产物,还包括了其他因素:其一,基层政府与自治组织的形为指导、实为领导关系。前者并不仅仅是“指导”自治组织,在实践中,乡镇党委通过对村支委的领导权、考核权,再通过村党支部的“领导核心地位”(村域权力结构呈现以书记为核心,其他人员为辅助的差序权力分配格局)间接“领导”村级组织[35]。其二,新型的职务流动、升迁模式。即村干部异地任职和升迁机制取代了属地任职(只在本村任职)。乡镇可凭借对村干部横向流动(资源匮乏村到资源密集村)、纵向流动(村到镇)的决定权,极大密切乡镇政府(人事部经理)与基层自治组织(员工)的内在关联,稀释了村级自治的属性。其三,村财镇管的推行。在调研过程中,诸多村干部提及,“村财镇管后,几十块钱也需要去镇里报账,用自己的钱还需要去求爷爷拜奶奶!”(访谈记录,A20180726)村级资产的规范化管理,使得乡镇流变为村级支出的监督单位甚至是审批单位,村财政“自治”转化为“被治”。在财政、人事升迁等事项科层化背景下,村干部被戴上了“金箍圈”,受嵌于乡镇。

脱嵌型经纪人的行动策略是唯上(治理任务)不唯下(民众需求)。不同于理想型经纪人的中立性、盈利型经纪人的自利性、保护型经纪人的重村民轻政府,脱嵌型经纪人的基本特征是重政府、轻村民,扮演国家代理人的角色。“上级行政考核的指挥棒”,而非自下而上的民众需求(如公共品供给等事项),成为基层组织的行动指南与向导。[36]村委会由此偏离了天平,越来越成为了“上级的”村委会,而不再是“民众的”村委会,呈现悬浮状态。当治理的任务逐级下达至村级,其脱嵌性、行政化促使其以完成上级任务为导向,以资源、权力为武器,高绩效推进治理任务。

| 脱嵌型经纪人 | 理想型经纪人 | 保护型经纪人 | |

| 基本特征 | 重政府、轻村民 | 中立 | 重村民、轻政府 |

| 授权来源 | 自上而下(政府) | 独立主体 | 自下而上(社会) |

| 生成逻辑 | 资源导向、党委领导 |

异地任职、村财镇管

| 居间行纪 | 熟人社会、情面逻辑 |

长久博弈、村庄舆论

| 性 质 | 国家代理人 | 行纪经纪人 | 村庄守望人 |

| 治理策略 | 唯上不唯下 | 维护双方利益 | 排斥外来力量 |

表3 村委会角色类型

基层政府对资源治理的默许,亦是这一策略治理模式的生成因素。一方面,“脱嵌”的村委会,利用资源、权力正向激励或反向约束村民,以回应自上而下的治理任务;另一方面,为了完成加码的任务,基层政府选择性忽视资源治理潜在的合法性、正当性问题,允许村委会采取非常规、非正式的治理策略,默认其失范行为,甚至主动释明“你只管去搞,搞出事了我负责”,为村干部灵活甚至偏差执行政策提供自上而下的话语基础。二者达成资源治理的“共谋”。这也在调研过程中得以验证,如A镇的镇党委书记亦主张“只能做,不能说”的设阻型治理策略。基于此,基层组织在“只能做不能说、更不能形成文件”的资源治理策略上达成默契与共识,为非正式治理机制提供了非制度性基础,出现所谓的硬治理规则软约束问题。

2.新型的资源型治权

如果说基层组织角色转变、基层组织间庇护主义是型塑资源型治理的组织背景,那么,基层组织本身面临的多重现实状况是型塑资源治理术的的直接原因。具体而言,治理任务加码与传统治理资源式微、治权弱化之间的张力,新型治理资源再生,合力倒逼基层组织建构新型资源型治权。

在不同历史时期,治理资源存在差异,彰显出不同的治理模式:在传统时期,抽象化的礼法、乡土逻辑是主要的治理资源,情面、礼法、宗族成为维系基层社会秩序的纽带,基层治理逻辑表现为礼俗治理机制;税费时期的“三提五统”,成为基层治理主体与民众沟通的媒介,基层组织收取税费的任务与民众生存权益的勾连,使得基层组织和民众相互制衡,基层组织履行服务职能、民众履行义务,对应着税费治理机制;在后税费时代,税费不再充当治理资源,基层组织与民众的关系发生巨大变迁:基层政府由自上而下收取税费的“汲取型政权”流变为自下而上跑钱的“悬浮型政权”[37],维系基层组织与民众关系的税费纽带断裂,“基层组织唯上不唯下、民众无法制衡基层组织”成为该时期基层秩序的基本特征。税费改革,衍生出传统治理资源匮乏、治理权力式微的基层困境。与此同时,基层社会治理任务不减反增。在调研中,我们了解到,A镇诸村前三项重点工作基本是:脱贫攻坚、产业振兴、基层党建。继中共十九大报告再次重申“从现在到二〇二〇年,是全面建成小康社会决胜期”,脱贫攻坚上升为政治任务,自上而下层层加码,成为当前基层社会治理的重点工作任务和中心工作任务。面对压力型体制和“一票否决”强激励机制(正向晋升激励和反向问责机制)的制度环境,基层组织处于亟需重构治权、完成治理任务的困境之中。

| 第一任务 | 第二任务 | 第三任务 | |

| A镇 | 脱贫攻坚 | 乡村振兴 | 产业发展 |

| SH村 | 脱贫攻坚 | 征地拆迁 | 产业发展 |

| CZ村 | 脱贫攻坚 | 非贫困户发展 | 基层党建 |

| DS村 | 基层党建 | 脱贫攻坚 | 产业发展 |

| YC村 | 基础设置建设 | 产业发展 | 基层党建 |

| PZ村 | 脱贫攻坚 | 产业发展 | 基础设施建设 |

| BJ村 | 基层组织建设 | 产业发展 | 村民思想建设 |

| LK村 | 脱贫攻坚 | 产业结构调整 | 文化娱乐 |

表4 A镇前三项工作任务统计表[38]

脱贫攻坚专项任务的开展,不仅重塑了基层组织的中心工作格局,亦为基层治权重构提供契机。具体而言,乡村振兴战略为乡土社会嵌入大量自上而下的资源,赋予基层组织特定的资源地位(国家默许的资源分配权)、代表地位(非正式“权力”的体制象征)、组织和决策地位(组织村级产业发展,联络外部资源)。[39]这些地位与资源,被化约为基层组织的象征资本和实际支配“权力”,型塑出基于资源的新型乡村治理权力,如围绕资源的正面激励和反向约束这一软硬兼施的乡村治理术。在某种程度上,这缓和了治理任务加码与治理资源式微的张力,实现基层治权的重构。

3.“同意”的规训

资源型治理是内外合力的产物,“外”侧重于自上而下的维度,强调代理人脱嵌、治理任务加剧、资源嵌入的影响;“内”则着眼于自下而上的村庄内生动力,彰显的是民众对资源治理的认可与服从。具体来看,基层组织拥有政策、法律等话语在乡土的解释权和执行权,村委会不仅作为政策、法律在基层的执行者、解释者,并且充当村规民约等准正式制度的“立法者”。基层组织的这一双重角色,为其隐匿资源治理的权利约束和权力运作提供运作空间。

资源治理策略的“村规民约化”,有利于弱化资源治理的权力属性,为其提供外观上的合理性、正当性。从内容来看,村规民约彰显的不仅仅是禁为性规范,如“不准乱办酒席;不请神弄鬼,不搞封建迷信活动;不听、看、传播淫秽色情书刊、影像;不参与迷信活动;不准违章建筑”。还包括了一系列行为模式和违反后果。如“红九条”村规民约[40],“红九条”界定的是行为模式,黑名单制度涉及违反村规民约的不利后果——纳入黑名单,不享受村委会提供的服务及国家优惠政策。依据村委会服务特性,黑名单制度明显悖离了正式制度,属于逾越界限的软治理(限制权利),而并非有节制的软治理(援用文化、传统伦理观念等资源推进软治理)。但是,即便村规民约的规定与国家正式法律相悖,但由于其是村民集体意志的结晶,有着特定地域的合法性基础。地方性规范对法律的偏差细化甚或歪曲,使得法律等正式制度在基层停摆,而体现村干部意志的村规民约,将资源型治理制度化、规则化,成为规范基层秩序的主导性规则。基层组织资源分配权、反向设阻权的规范化、制度化,为基层组织建构了反向约束型治权,丰富了基层权力的文化网络,成为村委会约束村民的日用型规范。

从调研中获得的9份村规民约来看,有7份涉及了“违反本村民规约的,村委会有权拒开一切证明”[41]。当前,诸多村规民约处于一种并未适用的具文状态,仅仅是为了符合“依法治村”下“法”指标的考核标准。然而,村规民约的价值,超脱于“适用”这个层次,其在“强化一种观念:即村民成员的资格并非是无条件的,必须以对集体的归属为前提,即以分享规定中的共同价值为条件”[42],前提是遵守、认同村规民约。村委会不单单将村规民约视为治理依据,而是希冀通过这一地方性规约,将权利义务一致性(履行村民义务是获取资源的前提)渗透到民众认知的标杆。通过凝聚了地方性共识的村规民约,村委会渐而将资源治理化约为村域治理的“土政策”,从而形成一种资源型治理循环机制:村民不服从治理—村委会反向约束(拒开证明、下低保、拒评贫困户)—村民妥协、履行义务—村委会正向激励(分配资源)—无资源村民:有“气”,抗争—村委会反向约束……。这一村民合意的契约,目的不再是规范村委会的权力行使,而是为了约束村民言行,让村民“听话”。民主契约“形式上的民主”流变为约束村民的集体意志、“以村民管制村民”的制度形式[43]。

三、“资源”型治理的溢出效应

作为一种非制度化的治理实践,资源型治理超脱出“治理”维度,深刻影响着“国家—基层—民众”关系。对于不同主体而言,资源扮演的角色不同:对民众而言,资源是维持日常生活的生存必需品;对基层组织而言,资源为其提供有效的物质基础,成为其建构新型治权的载体;对国家而言,资源下乡是权力嵌入基层、整合社会资源、助力国家政权建设的举措之一。国家的政权建设、基层的治权重构、民众的生存权利混杂于脱贫攻坚剧场。在此意义上,脱贫攻坚远远超脱出“实现全面建成小康社会”的总目标,其更是权力、权利角逐的剧场。基层组织对资源的策略化运作,进一步放大了权力、权利的张力,扭曲了资源下乡的初衷,重塑了国家、基层、民众的角色,再造了基层治理生态。

(一)民众角色与关系重塑

扶贫资源是基层民众赖以生存的物质基础。无论是基层组织的正面激励,还是反向约束治理举措,都旨在运作资源吸纳、分化或制衡村民。

从反向约束来看,当民众拒绝履行义务,基层组织往往利用自身拥有的非正式“权力”,为民众权利设置诸多阻碍。戴慕珍指出,精英拥有经济、商品和资源的垄断控制权,而这些资源是非精英所极度依赖的。这为权力的形式提供了温床。[44]如果说戴慕珍的研究阐明了人民公社化时期高度集中的政治、经济资源分配权流变为精英的垄断控制权的话,那么,乡村振兴背景下嵌入的大量扶贫资源重塑了基层治权的运作方式和治理效度。面对基层组织的新型治理权力,斯科特所说的“日常形式的反抗”(行动拖沓,假装糊涂,虚假服从,小偷小摸,诽谤等)[45]不仅可能丧失效力,而且可能处于停摆的境地。之所以说其“丧失效力”,是因为这些举措对基层组织毫无约束力,处于“失灵”状态;相比于反抗的无效,“停摆”则直接意味着弱者武器的终止。在生存权益与资源治理的博弈中,民众如若抗争,损失的可能不仅仅是应得服务(办手续、出具证明、盖章等),还可能是实得权益的取缔(取消低保),抗争的成本高昂。村民惧怕资源型治理导致抗争动力不足,渐而沦为沉默群体。基层的治理生态陷入“基层组织强治理—民众弱者武器停摆”的治理失衡状态。

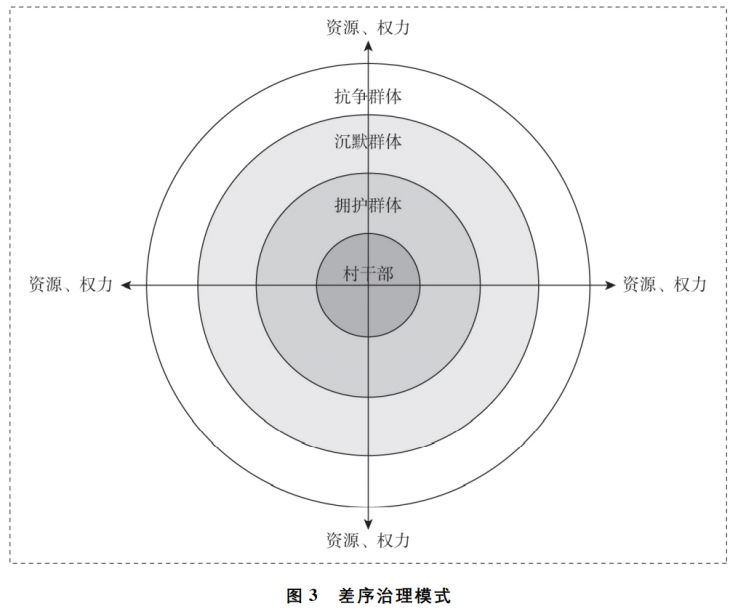

从正面激励来看,资源的差序分配,导致村民分化,扩散至村庄内部的关系网络,形成新型差序关系网:一方面,民众与村干部的关系亲疏呈同心圆状分布,距离圆心(村干部)越近,说明村民与村干部关系密切;反之,则越疏远。具体而言,内环(拥护群体、血缘群体)与村干部关系密切,而外环的民众处于被忽视、孤立、打压的状态。形成以主导资源分配的村干部为核心、既得利益者为内环、外环是沉默群体及抗争群体的差序关系结构。由于扶贫的差序性,村民由原子化的马铃薯个体转变为两大对立的团体:“村干部派”与“民众派”。一方是经济精英、社会精英、体制精英组成的利益共同体,另一方是沉默群体、抗争群体建构的边缘群体、失语群体。村民分化之后,将基层社区撕裂为一个一个马赛克式拼接的、孤独的个人或小共同体组成的群岛式社会[46]。

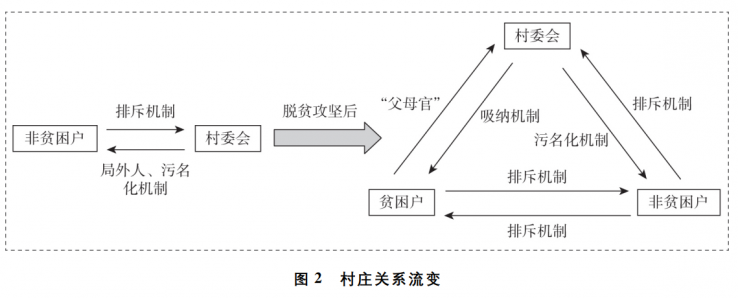

另一方面,村民、村民、村干部的三维关系亦发生转变。扶贫政策的实施,影响三方角色的互动:贫困户、非贫困户、村干部。村干部向贫困户输送资源的过程中,使得民众之间、民众与村委会之间矛盾激化、界限激活,原本“二维”的气(非贫困户对村委会)升华为“三维”之气(贫困户、非贫困户、村委会)。具体而言,扶贫资源的嵌入以及资源的选择性分配,使得非贫困户与贫困户之间的矛盾显现出来:在村委会与贫困户、村委会与非贫困户的既有关系基础上,贫困户和非贫困户互相排斥,使得基层社会关系复杂化、矛盾化。

图2 村庄关系流变

(二)基层的差序治理格局

作为一种非教科书式的治理范式,资源治理是“好又不好”(A镇党委书记的表述,访谈记录:A20180726)的基层权力运行机制。一方面,基层组织以资源分配权为筹码,以资源换治权(村干部分配资源、民众履行义务),超额完成治理任务,实现政策目标;另一方面,在资源治理常态化的基层生态中,差序化的资源分配,型塑了新型的资源俘获关系及基层权力格局,重塑着基层治理生态。

资源治理的本质是一种差序治理,一种分类治理。这一治理过程,充斥着村干部资源分配与民众拥护的互动网络。资源成为维系村民、村干部亏欠关系的媒介,彰显了“用资源换治权”的治理逻辑。具言之,村民和村干部亲疏化的关系网络,决定了资源的差序化分配:村干部的血缘群体、拥护群体能获取低保、贫困户补助、一村七岗工作等物质性福利;沉默群体无法获取政策福利;钉子户、上访户等抗争群体或许得到资源安抚,或许遭受村委会拒开证明、下低保等反向约束。由此,以村干部为中心,以拥护群体为内环,以沉默群体为中环,以抗争群体为外环,形成“中心—内环—外环”的关联结构,即资源治理的差序模式:中心(村干部)拥有资源的选择性分配权,资源获取从中心向外围递减。资源和权力在基层社会场域的分布,具体如下图所示:

图3 差序治理模式

如果说差序治理模式,主要涉及村域中的权力运作模式;那么,差序权力格局则着眼于,基层利益结构凝固、扩张与国家权力嵌入之间的张力。基于资源的正向激励、反向约束机制,“资源”实现了向权力的转化。在这一过程中,权力并非均质分布于村庄,而毋宁是呈现为一种权力分层、差序分布的样态。具言之,治理主体选择性分配资源,将公共资源转化为私人之间的面子资源,形成一种基层组织与拥护主体间的亏欠关系。[47]是以,公共资源被运作为基层组织的治理武器。村干部分配扶贫资源的行为,形式上是对自下而上诉求的回应,实质则是“借花献佛”(花—扶贫资源;佛—拥护群体),借此笼络血缘群体、收买抗争群体。自此,资源、权力、话语向“村干部派”集中,如经济精英和政治精英的共谋、同构即是一种体现。资源的差序分配、村域关系网络的差序演化,使得权力亦呈差序化分布:村干部、拥护群体是村庄的权力核心,沉默群体服从权力的规训,抗争群体被权力压制[48]。进而形成权力差序格局,重构基层村庄的治理权力格局,并最终完成“差序治理机制—差序关系网络—差序权力格局”的演化。

(三)国家、社会关系再审视

资源下乡的政策愿景与资源型治理的实践运作存在一定的张力。从政策目标来看,扶贫资源是助力脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会的物质基础;吊诡的是,这些资源在向社会再分配的过程中,被基层组织化约为治理资源,成为其重申治权的关键元素。在资源型治理场域,我们可以观察到象征国家权力的扶贫政策是如何型塑基层组织的治理行为,亦可以观察到中央的一统性政策是如何被策略执行。具言之,一方面,政策、法律等规范是基层组织的行动指南和不可逾越的边界,“扶贫”“产业振兴”等任务是乡村振兴战略背景下基层社会治理的中心工作任务,决定了基层组织的注意力分配,决定了基层治理行为的大致方向。然而,另一方面,扶贫资源如何被策略化运作,在资源治理场域得以呈现。

基层组织对资源的策略运作,消解了政策下乡的初衷。上级的庇护主义、村规民约的儒化,为资源治理披上合法性、正当性的外衣,使其成为一种非正式的权力运作实践。在此意义上,高统一、高抽象性、高模糊性的“一刀切”扶贫政策在基层的执行情况大打折扣。[49]其不仅无法贯彻政策的福利性,真正拉近国家与民众的距离,实现权力和政权合法性的再嵌入,反而固化了基层的关系结构、权力网络,强化了基层组织的社会控制。这构筑了某种意义上的“弱国家—强基层—弱民众”的基层治理图景。概言之,基层社会治理陷入内卷化。这也如米格代尔所说:“国家资源融入了大部分民众的日常生活,但是他们的分配却深受地方强人的影响”[50]。

值得注意的是,看似“弱国家—强社会”的基层生态,毋宁表述为“强国家与弱国家同在的悖论”:“弱国家”是基于社会中心论的审视,强调国家与社会的相互型塑;“强国家”则意味着基层治理能力、基层自主性的提升,并不必然引申出“国家权力衰败”“国家控制能力式微”的结论。我们不仅应当认识到基层组织控制权增强对国家嵌入基层的排斥(在这种视角下,基层组织治权重构、自主性提升不是国家政权建设的正面作用,而是作为其衍生物,会消解政权合法性、正当性,导致基层治理和国家政权建设内卷化),而且需要认识到基层治权重构对国家政权建设的有利方面。“国家政权建设”“基层组织壮大”不一定是具有紧张关系的两种互斥体,构成对立与排斥。二者还具有某种目标上的同向性:基层组织强大,国家意志得以执行,强有力的执行者是政策贯彻落实的坚实保障。因为,在压力型体制和政绩考核体制的社会环境中,“支配者所明示的意志(‘命令’)”,成为被支配者的行动准则,对其产生一定社会意义的影响。[51]在此意义上,国家政权建设从来并不仅仅意味着削弱社会的控制力量,建立现代化规则,推进基层社会治理的制度化、技术性、规则化,才是基层政权的建设方向。

四、资源型治理的法治展望

资源型治理的本质是策略治理,即治理主体将“各类方法、技术、规则、手段和策略—不论其性质和实施成本如何—作为实现治理目标的规则”[52]。一方面,结果导向的治理方法、策略、手段,可能存在偏差、甚至违法的倾向。另一方面,创新化的治理策略,止步于“治理”层面,未上升到规则化、制度化的维度;工具化、策略化的法律运作,消解法治的规则性、制度性。是以,规制偏差行为、实现策略治理的规则转向,统合法治与治理关系、实现法治与治理“双轨制”,是资源型治理(策略治理)法治化的双重维度。

(一)规制偏差行为

规制资源型治理的偏差行为,是实现策略治理法治化的前提和基础。正向激励、反向约束是资源型治理运转的核心机制。从其运作实践来看,无论是正向激励机制,抑或是反向约束举措,都陷入合法性、正当性的困境。就前者而言,治理主体利用对于就业机会、低保、一村七岗、贫困户等资源的分配权,选择性、差序化分配资源,消解了扶贫资源的精准化、福利化旨趣;而反向约束举措,则将本属于基层组织服务义务、村民权利的出具证明、盖章等,运作为一种非正式“权力”,反转了这些事项的“服务”、“权利”属性,成为约束民众的设卡机制。的确,对资源的策略化运作,将治理对象的权利与义务勾连,有利于建构基于资源的治理权力,提升治理能力。然而,不可否认的是,这些偏差举措,消解了基层组织的服务属性,消解了基层治权的合法性、正当性。如何规制资源治理场域的偏差行为,将其纳入法治的框架,是策略治理法治化必须回应的议题。

实现策略治理的规则转向、法治转向,涉及到两个维度。其一,依村规民约治理,实现治理的“规则”化。村规民约不仅仅是,通过规定“村民应尽的责任、义务、应该服从的纪律,以及对违规者的处罚”,或者“利益供给、利益分配制度”,以保障村民权益、维护村庄共同体整合,[53]更应该是基层组织的治理准则。简言之,其不仅是约束村民的规章制度,亦是治理主体的行为边界。其二,依法治理,实现治理的“法治”化。法律,不仅仅是衡量治理行为的依据,亦是村规民约合法性的评价指南。治理举措的合“村规民约”性,不一定意味着其合法性。在此意义上,“法”成为策略治理举措的第二重边界。概言之,不超脱于村规民约的规定,不僭越法律的框架,是治理主体的治理限度与权力边界。策略治理,不仅要实现依“规则”治理,更要吻合依“法”治理的逻辑。

(二)治理与法治“双轨制”

如果说规制偏差行为是策略治理法治化的前提要件,那么,统合治理与法治、实现治理与法治“双轨制”,则是确保基层治理法治化、现代化的核心要义与重要保障。

资源型治理的治理绩效与合法性困境这一对张力,是基层治理能力提升与治理合法性的张力在策略治理场域的呈现。而后者,是基层社会治理场域的经典议题。从形式上的逻辑关系来看,基层治理法治化的趋向,必将完善治理体系,提升治理能力;提升治理能力,亦在法治化的框架内。二者具有同向性,相互促进,相互型塑。然而,从基层治理实践来看,治理化形态与法治化形态存在不可弥合的张力,二者背道而驰。一方面,治理形态违法化。资源型治理,强调的是策略治理,往往表现为游走于法律边缘甚至表现为违法的治理举措。策略治理成为一种“问题”,即悖离法律的治理乱象,需要被基层治理法治化模式取代;另一方面,法治形态呈现出多重面向:文本层面的悬浮、实践层面的工具化。正式法律制度的刚性嵌入,要么造就“秋菊的困惑”和“山杠爷的悲剧”,被规避;要么被工具化、策略化,即法律被基层组织化约为治理资源,成为做工作的话语依据和话语策略。在基层治理实践的层面上,治理化形态与法治化形态各有侧重:前者侧重于事实层面而非规则层面,结果导向而非规则导向,策略主义而非规则主义;后者,恰与此相反。[54]

治理范式与法治范式的“冲突—对立”视角,着眼于二者间的张力,而忽视“融合”的可能。基层治理实践,既非单一化的治理形态,亦非单一化的法治形态,而是治理与法治并存的“双轨制”治理模式。一方面,法律作为一种治理资源,服务于治理能力、治理绩效的提升(虽然法律存在工具化、策略化的倾向)。另一方面,基层治理实践中存在与正式规则存在差异的“非正式运作”,这是一个无法忽视、不能回避的现实[55]。基层社会的不规则性,决定了单一化法治模式的无效;而且,在法治的框架内,创新治理模式、治理体制机制,进而上升为规则化、制度化的规则化、制度化的基层治理模式,是基层治理创新的重要内容。如“枫桥经验”、“三治融合”治理模式的提炼,即是由基层治理实践向规则化、法治化治理模式的转化。

着眼于更广义的治理场域,治理与法治并存的“双轨制”治理模式,并非是基层社会治理场域的特有经验,而且广泛存在于基层执法与司法场域。在执法场域,“强调依法行政的法治轨道与强调执行实效的治理轨道并行”,压力型体制动员、非正式行政的治理轨道,构成正规化、规范化、程序化执法轨道的补充,二者“并行不悖,相互支撑,共同构成基层执法系统”。[56]在司法场域,亦呈现出司法“双轨制”的双二元结构形态:注重地方性知识、结果导向、非法律因素、社会效果的“法治化”形态;着眼于法律规则、程序正义的“法治化”形态。[57]

如同执法“双轨制”模式和司法“双轨制”模式是我国当前基层执法、司法实践样态的概括,治理“双轨制”亦是基层社会治理模式的总结与概括。在国家治理体系和治理能力的话语框架下,法治和治理不再是相悖的话语,而毋宁呈现为:治理是蕴含法治元素的治理,法治是促进治理的核心机制。在此意义上,实现治理范式与法治范式的良性互动——法治成为基层治理的一个维度,通过法治实现治理;治理是基层治理的另一个维度,着眼于将“把社会治理的好理念、好经验和好做法上升为‘制度’,推进社会治理体系制度化法律化”[58]——是基层社会治理现代化的可行路径与重要向度。更进一步说,法治要素和治理要素并非均质地分布于基层社会。当前,治理形态多于法治形态;伴随着基层治理现代化的进程,亦是法治要素逐渐凸显的过程。然而,无论如何,治理形态、法治形态二元治理机制长期并存,是社会治理的背景与基础。二者犹如“两翼”,共同助力基层治理现代化。

五、结语

资源型治理的本质是一种策略治理。其核心运作机理在于:基层治理主体策略化运作自上而下的政策福利资源或非正式“权力”,将民众的权利、义务勾连,型塑一种正向激励与反向约束并存的软硬兼施治理术,以重构后税费时代式微的基层治权。在某种程度上,治理主体通过巧妙运作正式权力之外的本土性资源,建构了一种基于资源的新型治权——软与硬两套权力技术,弥补正式权力在基层的匮乏,提升了基层组织的治理能力、治理绩效;然而,策略化的治理行为将基层治理置于合法性的困境。具体而言,从正向激励来看,选择性、差序化分配资源,消解了下乡资源的精准性和福利性,衍生出分配公平问题;而反向约束的惩罚举措,将民众应当享有的权利(低保、盖章、出具证明等)运作为治理工具,存在侵犯权利的倾向。是以,在资源型治理模式下,基层治理能力、治理绩效提升,与基层治理的合法性、正当性存在张力。

从“冲突—张力”张力视角来看,策略治理侧重于提升治理能力,秉持结果导向的有效治理逻辑;法治化形态着眼于规则化、程式化、制度化的运作逻辑。二者存在张力。然而,不容忽视的是,治理与法治“双轨制”是基层社会治理场域的运作实践,二者并行不悖。如何统合治理与法治的关系:创新化的治理实践的法治化,法治规则助推治理绩效提升,实现有效治理与合法治理的契合 是资源型治理、策略治理,亦是基层社会治理现代化不可回避的议题。

[1] 孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力的非正式运作的过程分析》,载《清华社会学评论》2000年(特辑)。

[2] [英]安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第98页。

[3] [美]彼得·布劳:《社会生活中的交换与权力》,李国武译,商务印书馆2008年版,第59页。

[4] 申端锋:《乡村治权与分类治理:农民上访研究的范式转换》,载《开放时代》2010年第6期。

[5] 欧阳静:《强治理与弱治理:基层治理中的主体、机制与资源》,《社会科学文献出版社》2018年版,第122页;李蓉蓉、张树峰:《村庄治理资源的有效配置研究》,载《当代世界与社会主义》2008年第1期。

[6] O'Brien, Kevin J., and Lianjiang Li.“Selective Policy Implementation in Rural China.” Comparative Politics, 1999, 31(2):167-167.

[7] 周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,载《社会学研究》2008年第6期。

[8] 王汉生等:《作为制度运作和制度变迁方式的变通》,载《中国社会科学季刊》1997年(冬季卷)。

[9] 欧阳静:《策略主义——桔镇运作的逻辑》,中国政法大学出版社2011年版。

[10] 孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力的非正式运作的过程分析》,载《清华社会学评论》2000年(特辑)。

[11] 吴毅:《小镇喧嚣——一个乡镇政治运作的演绎与阐释》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第175-177页。

[12] 陈锋:《分利秩序与基层治理内卷化:资源输入背景下的乡村治理逻辑》,载《社会》2015年第3期。

[13] 周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,载《社会学研究》2008年第6期。

[14] 陈柏峰:《信访机制的异化与基层治理的转型——从武汉山乡个案展开》,黄宗智主编:《中国乡村研究》(第十三辑),福建教育出版社2016年版,第145-148页。

[15] 欧阳静:《运作于压力型科层制与乡土社会之间的乡镇政权:以桔镇为研究对象》,载《社会》2009年第 5期。

[16] 关于低保、黑地成为资源的详尽论述,请参见贺雪峰、刘勤:《农村低保缘何转化为治理手段》,载《中国社会导论》2008年第3期;刘燕舞:《作为乡村治理手段的低保》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2008年第1期;狄金华、钟涨宝:《变迁中的基层治理资源及其治理绩效基于鄂西南河村黑地的分析》,载《社会》2014年第1期。

[17] 出具证明、盖章,本属于村委会的民政服务方面的职责。然而,由于其在实践中运作中,往往会影响村民的实际权益,逐渐演变为极具权力属性的非正式工作方式,故将其称之为非正式“权力”。

[18] “一村七岗”是一种脱贫攻坚举措,指在行政村设置村保洁员、河道保洁员、交通护路员、生态护林员等7个公益性岗位,每人每月800元,既美化村容村貌,又帮扶贫困户。(访谈记录,A20180802)

[19] 孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力的非正式运作的过程分析》,载《清华社会学评论》2000年(特辑)。

[20] 吴毅:《小镇喧嚣——一个乡镇政治运作的演绎与阐释》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第175-177页。

[21] “给萝卜”“挥大棒”,是调研期间A镇党委书记的措辞。(访谈记录,A20180730)按照他的说法, “给萝卜”指的是通过给予村民恩惠以期笼络、团结、收买村民;“挥大棒”则是反向约束的范畴,对于不服从治理的村民,需要采取一系列限制举措。

[22] 应星:《大河移民上访的故事》,三联书店2001年版,第324-327页。

[23] A镇诸村村民部分就业、收入情况:S村,土地流转费每亩800元/年(人均0.8亩);食用菌企业务工,80-100元/天;无劳动力者,年底分红300元;物流大道务工,男150元/天,女100元/天。D村,土地流转费每亩800元/年;花卉基地,80人就业(高峰期约200人),80-130元/天;石材加工企业,40多人就业;运输车队,56-60人。C2村,***农业发展公司,解决180人,并返还30万到村集体,34户贫困户每户分1000元;肉鹅养殖基地,每年分给每户贫困户435元;一村七岗,800/月;猴头菇基地,每年分给每户贫困户300元;种植和养殖基地,每年分给每户贫困户500元。

[24] [美]彼得·布劳:《社会生活中的交换与权力》,李国武译,商务印书馆2008年版,第59页。

[25] 陈锋:《连带式制衡:基层组织权力的运作机制》,载《社会》2012年第1期。

[26] Jensen, M. C.,& Meckling,W. H.“Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs,and Ownership Structure.”Journal of Financial Economics,1976,3(4):305-360.

[27] 王汉生、王一鸽:《目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑》,载《社会学研究》2009年第2期。

[28] 费孝通:《乡土中国》,上海人民出版社2006年版,第145-160页。

[29] [美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2006年版,第182-184页。

[30] 黄宗智:《集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政》,载《开放时代》2008年第2期。

[31] 徐勇:《中国农村村民自治》,华中师范大学出版社1997年版,第291页。

[32] 张静:《基层政权:乡村制度诸问题》,社会科学文献出版社2019年版,第34页。

[33] [美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2006年版,第182-184页。

[34] 金太军:《村庄治理中三重权力互动的政治社会学分析》,载《战略与管理》2002年第2期。

[35] 胡荣:《村民委员会的自治及其与乡镇的关系》,载《二十一世纪》(香港)1998年第50期。

[36] 印子:《村级治理行政化的演化过程与治理效果——基于苏北C镇调研的分析》,载《求实》2020年第4期。

[37] 周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响》,载《社会学研究》2006年第3期。

[38] 参见石建:《边缘化与原子化:乡村娱乐的双重面向及其生成逻辑》,载《天府新论》2019年第4期。资料来源于调研所获(访谈记录,A20180725)。

[39] 关于这些“地位”的详细表述,请参见张静:《基层政权:乡村制度诸问题》,社会科学文献出版社2019年版,第36页。

[40] “红九条”:一、不参加公共事业建设者;二、不交卫生管理费者(每月每人2元,外出务工人员不计);三、乱办酒席铺张浪费者;四、贷款不守信用者;五房屋乱搭乱建、不按规划者;六、配合组委会工作不积极者;七、不执行村支两委重大决策者;八、不孝敬父母、不赡养父母者;九、不管教未成年子女者。

[41] 《D村村规民约》第6条规定“不按规划不听安排建房的,村委会有权拒绝出具一切证明。”《S村村规民约》第21条规定“凡违反本村规民约的农户,在未改正问题之前村支两委不予办理任何手续。并且在本年度不享受村集体对村民提供的政策支持(如慰问、补助等)。”《Q村村规民约》第5条第5款规定“村民有诉求,先到村委会解决,村里无法解决的,出证明向上级逐级汇报。越级上访人员罚款500-1000元,村委会方能为其或家人出具相关证明或盖章。”《X村村规民约》规定“违反村规民约者,村委会有权不为其服务。”(访谈记录,A20180805)(着重号为笔者所加)

[42] 张静:《基层政权:乡村制度诸问题》,社会科学文献出版社2019年版,第104-105页。

[43] 于建嵘:《失范的契约——对一示范性村民自治章程的解读》,载《中国农村观察》2001年第1期。

[44] Oi, Jean C.“State and peasant in contemporary China:The political economy of village government”,Berkeley:University of California Press,1989,p.8.

[45] [美]詹姆斯·C·斯科特:《弱者的武器》,郑广怀、张敏等译,译林出版社2011年版,第35页。

[46] 孔娜娜:《“共同体”到“联合体”:社区居委会面临的组织化风险与功能转型》,载《社会主义研究》2013年第3期。

[47] 刘建平、陈文琼:《“最后一公里”困境与农民动员——对资源下乡背景下基层治理困境的分析》,载《中国行政管理》2016年第2期。

[48] 邢成举、李小云:《精英俘获与财政扶贫项目目标偏离的研究》,载《中国行政管理》2013年第9期。

[49] Harding, Harry. “Organizing China: The Problem of Bureaucracy, 1949–1976”. Stanford University Press, 1981,pp.350-351.

[50] [美]乔尔·S·米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东等译,江苏人民出版社2009年版,第266页。

[51] [德]马克斯·韦伯:《支配社会学》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2010年版,第8页。

[52] 谭力:《“做工作”:策略型乡村治理的逻辑与局限》,载《法律和政治科学》2019年第1期。

[53] 周怡:《共同体整合的制度环境:惯习与村规民约——H村个案研究》,载《社会学研究》2005年第6期。

[54] 陈柏峰、董磊明:《治理论还是法治论——当代中国乡村司法的理论建构》,载《法学研究》2010年第5期。

[55] 梁平:《基层非正式治理的法治化路径》,载《法学杂志》2019年第10期。

[56] 陈柏峰、刘磊:《基层执法的“双轨制”模式——以计划生育执法为例》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2017年第1期。

[57] 陈柏峰、董磊明:《治理论还是法治论——当代中国乡村司法的理论建构》,载《法学研究》2010年第5期。

[58] 张文显:《新时代中国社会治理的理论、制度和实践创新》,载《法商研究》2020年第2期。