溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经》[1]

夫国必依山川

——《国语》[2]

一.大国:作为问题

传统自给自足的小农经济社会很难形成国家。首先是看上去就不太需要。“日出而作,日入而息。 凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉 ”

[3]这首据说有记录的中国的最早的民间诗歌就反映了农民没有这种制度(帝)需求。即便是为避免农耕社区之间偶尔的冲突和战争,需要超越农耕社区的裁断者,但对于“鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”

[4]的农民,也很难有大国的需求和想象。更难形成大国,不仅(比商业社会)很难征收为支持有效政治治理所必须的税赋,很难支持一个大国的治理体制,而且天高皇帝远,治理也很难深入,又何以令天下归心 与王朝更替的政治信息居然隔绝长达600年,“不知有汉,无论魏晋”,

[5]这个桃花源,即便是偶然,即便是想象,却也说明了些问题。

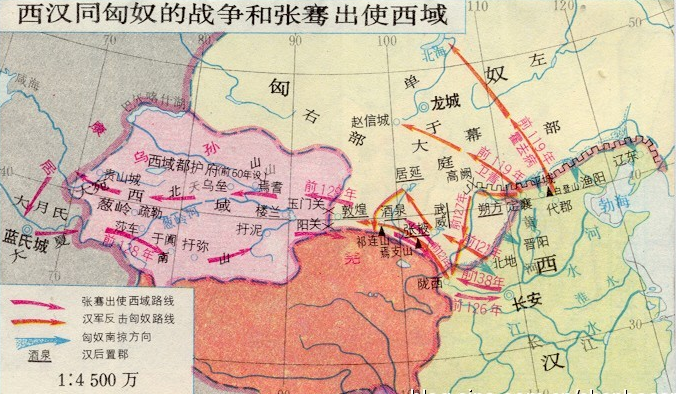

但如我在引论分析的,黄河治理要求有更大区域的统一协调,以及中原农耕文明与北方游牧文明的冲突、抗争和统一,这两大因素令这片土地上的农耕社区有建立并维系统一治理的制度需求。[6]并且这两个区域不但相当大,而且几乎重叠,治水主要在黄河中下游,同游牧民族的竞争则令这一区域继续向西,经渭河平原直抵今日宁夏和甘肃中南部。而大河治理和文明冲突这两个因素,在近现代化之前,一直持续,因此这一制度需求也一直持续。

就有记载并为近现代考古发现支持的历史来看,在早期中国之代表的夏商周(约公元前21世纪至前256年)三朝的统治疆域都已不小大,人口也不少,政治统治时间也都足够长,并都在继承前朝势力范围的基础上,先后征服和融合了周边的一些方国,拓展了其政治文化软硬实力辐射的范围,逐步增强对某些地域的实际控制。到西周分封诸侯时,就其封国分布来看,周控制的区域已包括的今天中国山东、河南的大部、河北、山西南部,陕西中部,甘肃东部,江苏、湖北和安徽的北部,总面积当接近100万平方公里。由于没法靠谱地确定夏商周各朝疆界,不可能有很有意义的人口估测数。[7]但面积和人口均超过美国建国之际13个殖民地的疆域面积和人口总和。而当时的美国,按照当时欧洲的标准,已是大国,才提出了大国的宪制问题。[8]

尽管此后这片土地上有王朝的更迭,有从分封到郡县的变革,也有长期的战乱、分裂和割据,有边疆民族进入中原,几度带来了民族大融合,到清代中国疆域极致时达1300万平方公里,人口4亿五千万。因此,若从疆域面积和人口总量来界定,大国治理是自西周之后这片称之为中国的辽阔土地上的总趋势;总体而言,也一直保持了秦汉确立的统一多民族的中央集权的大国。一些主要王朝的统治通常都在200-300年间,客观上为民众提供了相对长久的和平。由此可以推论,这片土地上的人民对大国制度有自发且内生的持久需求,尽管从经验上看,这个大国制度,是由历代王朝创建者和政治家创造的,是他们强加给这块土地上的民众的。

但大国并不非小国的放大,大国的治理注定和小国很不同。即便不否认挤在几个大国间的小国所需的特殊智慧和制度,古希腊城邦的经验智慧也确实至今为各国学人广泛参考,[9]但亚里士多德也承认,城邦的人口不能多,越多越难以为之制定秩序;只有神才可能。[10]谁会真相信:治理新加坡或瑙鲁或汤加会比治理中国或美国或印度更难 需要更复杂的制度 就算是各有各的难处,这也只意味着,在国家治理上不可能有什么“放之四海而皆准”的制度性的灵丹妙药。

事实上,就因为地域辽阔,即便大国通常也隐含了:更复杂多变的各地地形,地理上的或地形上甚至可能相互隔绝;各地生产方式更多不同,因此有更多文化族群,各地方言或文字更多样,虽不必然却更有可能导向文化隔绝;众口难调,意味着更多的民族和族群差异和冲突;即便在同一文化族群中,甚或仅仅在某个社会或社区内,人口增加也必定引出更多的利益分化乃至矛盾分歧。

因此大国与小国的最大区别一定是宪制/构成(constitution)的。小国,如希腊的城邦,就没有行政层级问题;而大国就一定要有某些形式的行政层级,并因此一定有个大致可以称之为“中央地方关系”的问题。而有这个问题就可能有什么分裂或地方割据的风险,往往还意味着战争,例如美国的南北内战,又如2014年的苏格兰公投。[11]而且与岛国不同的是,大陆上为什么这片疆域构成一个国家,而不是几个国家 为什么有的江河山脉构成政治疆界,而有的则不构成 这其中至少部分是制度构成的。

而这其中首先的构成问题是,历史中国是怎样成为一个地理疆域的大国的 你可以说历史中国是在历史进程中逐渐构成的。但又有哪个历史或今天的国家,不曾以某种方式面对各个历史时期和层面的氏族、部落、族群甚至国家的融合、吸纳和整合 既非上帝选民,也无主的赐福,为何在这片土地上有了这个从西周开算绵延了3000年的中国 历史的偏心 那为何历史没偏心曾持续显赫于中原北部的匈奴或亚欧大陆草原上的其他伟大民族,没偏心与西周和春秋战国大致同时期的希腊,甚或后来的马其顿 即便可以有意识的军事征服,也还有维系的问题。亚历山大就曾创造了横跨亚欧大陆和北非的马其顿帝国;但他一死,帝国就分割为几大部分。这与一个世纪后二世而亡的秦王朝很相似。但问题是,不久之后,汉承秦制,重构了比秦疆域更为辽阔且持续了400年的两汉,并此后历代一次次“复盘”,才有了后来的中国;而马其顿则从此进入了历史。

大国也并非土地辽阔、富饶的产物。自然资源多只意味着可容纳更多人口生存,却决不意味这些人口能和睦相处,相互认同,形成并保持足够大的群体,能建立和保持一个长期和平统一的大国。地势远比东亚大陆平坦辽阔的非洲大陆就从来没出现一个汉唐规模的大国。中西欧历史上即便在罗马帝国时期也很难说是长期和平的统一大国,不但其间战事纷繁,最重要的是直到今天欧盟或欧元区内的各种纷争。[12]富饶的北美直到欧洲人“发现”之后才出现了大国。即便欧亚大陆历史上也出现过多少帝国,包括入主中原进入中国正史的元帝国,但风流总被雨打风吹去。作为一个疆域国家/文明,不是如古印度或阿拉伯仅作为文明,且持续存在的大国,似乎就只有这个历史中国。

鉴于空间距离和地理地形的复杂性一定会弱化源自政治中心对各地的治理,令人有理由推断,若无一套功能出色有效的制度支持,且伴随了统治层长期、清醒、明智的宪制实践,恰恰因地域辽阔本身,就难以构成,或即便偶然构成之后,也无法长期保持统一的大国。当然,任何国家的构成都一定是由政治、经济、军事和文化等各方面的基本制度的产物,不可能有是哪一独门暗器。因此,本文集中探讨促成、维系和拓展历史中国成为大国的宪制架构,集中关注广义理解的中央与地方关系。

下一节讨论西周的分封制。这不是说分封制下天子与诸侯国的关系就是中央地方的关系,[13]但我有理由将之纳入一种广义的中央地方关系理论框架中予以分析。将之视为构建大国宪制的最早努力,并且为向郡县制的转型创造了条件,甚至在秦汉,分封制也都曾进过高层视野,作为大国宪制的选项,只是在成本收益分析后放弃了或是最终为政治实践否弃了。第三节转向讨论郡县制对于古代中国的政治构成意义和功能。第四节讨论历史中国的行政区划中的地缘政治考量,这是中央政权鉴于大国的各地自然地理状况,为防止国家分裂割据,加强中央集权的重要宪制措施;但在西方宪制实践和学术传统中,一直缺乏这种考量和实践。第五节的关注历史中国宪制传统中的另一基本问题,即自西周以来,除治理中原农耕区域(“治国”)外的 “平天下”,即必须为农耕中国与周边民族的冲突和秩序提供一个基本的制度架构。这个问题虽不直接等于,但在历史上至少有时还是构成了,另一种形式的中央与地方关系问题。最后是一个结语。

二.西周的分封制

后世中国人通常视郡县制为历史中国提供了最强有力的中央集权的大国宪制,但这一宪制架构的最早努力还应首先追溯到西周的分封制。因为,此前传说中的五帝统治的地盘都比较小,夏商也还是部落国家或部落联盟国家,而西周则是(或更像)一个有政治层级的大国;其次,即便以平王东迁(前771年)为标志,周天子王权衰落,各诸侯国间争夺激烈,但这之前的分封制还是为西周提供了长达约270余年的稳定政治秩序。第三,天下没有不散的筵席,人类创造的所有制度都不可能终结历史,长短也是相对的,重要的是分封对于大国的构成有多少以及在当时而言是否无可替代的制度贡献。

就此而言,西周封建制对于历史中国构成的贡献不可低估。尽管夏、商两朝也已控制了足够广阔的疆域,但还不是地域管辖或基于领土的统治,往往以都城与分布于周边的众多“据点”构成,没有明确的疆界,夏商时授予各部落封号(“封”)更多是对部落联盟的政治现实的认可。[14]相比之下,有历史记载的西周初年在国家制度构造中增加了一系列新因素,周天子除了将渭水下游和黄河中游确定为由自己直接统治的中央特别行政区——“王畿”——外,“众建诸侯,裂土为民”,他把全国其他土地划分为大小不等无数块,会同土地上的人民,分封给亲族、功臣和一些未能征服的部落,建立众多同姓诸侯国和异姓诸候国。[15]除了“分”和“建”外,西周的“封”也逐渐将各诸侯国层级化和体系化了。[16]

这意味着,1. 周天子是在积极行使一种独占的政治权力,而不是消极承认原有部落或诸侯的现有实力。“分”和“建”表明西周最高统治层不仅有了也许夏商统治者也曾有过的用政治塑造国家的自觉,最重要的是开始这种系统的努力。2. 除了没有“主权”外,由于有了土地、人民和政事,[17]诸侯国很像是现代意义上的国家了,各诸侯国原初的土地和人民都来自周天子,诸侯王治理的权力,尽管不可撤回,也源自周天子,因此它们都从属于这一体制。3. 众“建”诸侯既是创造一系列新的下一层级的政治单位或实体,也是在建立一个以周天子为中心的天下治理体系,一旦建立了大量同姓诸侯国以及由功臣统领的诸侯国,这就会形成了周天子与各诸侯国——广义的中央与地方——的关系。周天子成了诸侯之君,而不像夏商时代的国王仅为诸侯之长。4. 有等级的“封”本身也是这个制度自身的理性化。以及5. 由于与周边地区(部落或方国)的互动,包括军事冲突,也令中原地区之外的所谓的戎狄蛮夷等族群进入了周的“天下”。[18]因此,这一切反映了西周初年政治统治高层的政治自觉,对西周政治秩序的新理解,以及关于如何治理天下的新的想象。而在这种想象的背后还表明:周天子有了足够强大的经济政治实力,可以贯彻落实自己对于这个国家的规划和想象。“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,不仅是西周的宪制自觉和愿景,更重要的是它主动、自觉、清醒的政治和宪制实践;因此是有记录的最早的大国政治构建。

应当承认,西周初年的各诸侯国还不是疆界明确的国。在周王直接的统治地区和各诸侯国都有明确的国、野之分,王或诸侯所居都城及其近郊称为国,郊外称为野,居住在国中的是国人,国外的则是野人。国野之区分表明在其初期,西周还不是彻底的领土国家,其政治治理的核心架构和力量更多基于各种血缘关系,周王和各诸侯对本国的统治都更多局限于国/野层面的国。[19]

即便如此,对土地及其人民的“分”仍然表明当时政治治理已开始转向更多基于地域的对人管辖,不像夏商的“封”隐含的纯粹是对部落成员的管辖了。西周创立的这一制度的架构因此已为其转型为领土国家创造了条件。至少到春秋时期,各诸侯国的国/野区分已逐渐消失,“[国之]礼失而求诸野”,间接表明“国”之文化对野已有了强大影响。[20]中原各诸侯国对疆域的竞争也令其边界犬牙交错,标志着各自对其疆域的理解和统治力度都强化了。这标志着宗法中国已经完成向领土国家的转型。[21]

西周自觉挪用了宗法和血缘关系来建构大国体制,但不可忽视的是,西周分封了一部分功臣,建立了一些异姓诸侯国,这其实是对精英的能力和忠诚的奖励,[22]因此也是向精英政治(meritocracy)发展的重要一步。从当时看,这不过突破了宗法原则,是例外,甚至可以说破坏了当时的“法治”(礼制);但后来的历史表明,这其实是伟大的先例,就因为其突破了宗法关系的礼制原则。

但西周的政治家看到的还不仅眼前,他们必须考虑的和做的也必须更多。要在如此辽阔、交流通讯不便的疆域内,各诸侯国各自世代统治,相互间缺乏足够的政治、经济和文化交往,缺乏重大且足够的利益依赖和勾连,甚至终身也不得见一面,这个制度能持久吗 时光会逐渐并最终彻底淡化这个起初血缘关系紧密的群体,令理论上的宗法亲缘关系完全让位于地缘关系——事实上是利益关系。诸侯国间的利益冲突必然导致对土地、人民、财富、地位和权力的争夺,这个借助血缘关系的宪制架构一定会崩溃。清醒理解了这一长远的潜在危险,有远见的伟大政治家如周公,以封建宗法制为基础,创造了作为当时宪制之辅助的国家正统政法意识形态——“周礼”,试图通过定期祭祀共同的远祖,重新唤起、进而强化周王室血缘群体的内部认同、团结。[23]即便不相信永恒有效,但首先要应对的是现实和近期的问题,因为“长远看来,我们都死了”。

就此而言,周礼几乎就是当时为统治阶级普遍分享和接受的宪法规范和宪法理论。这不光是个人“不学礼,无以立”;想想,诸侯王仅仅在娱乐规模上违反了周礼,孔子就“是可忍孰不可忍”。更重要的是异性诸侯国同样必须遵循周礼,这意味着周礼只是看起来像宗法,其实已超越了宗法。

这一切发生在公元前11世纪疆域大约有150万平方公里的西周,因此有理由说,这是人类历史上最早尝试并实践的大国内必须有的纵向政治分权,是人类创造的最早的一种关于“中央与地方关系”的制度,鉴于这种制度从西周直到春秋初年一直坚持,且大致保持了稳定,或可断定这就是当时可行的宪制。

但真的“没有一种制度可能建立在爱之上”,[24]即便是血缘亲属之爱,也难以持续周礼的实践。周公的天才制度设计和政法意识形态规划最终都抵抗不住时光的雕琢,更难抵抗利益对血缘的侵蚀。不但宗法名义上的兄弟、叔侄之间相互竞争,从不和、内斗直至战争、谋杀、篡权;还引发了其他人凭自己的政治实力夺权,争夺与之联系的其他利益。春秋战国时期,乱臣贼子比比皆是。[25]“礼崩乐坏”意味着当时的中国已无法按照宗法分封制继续治理了,整个国家的宪制架构,最显著和最关键的是中央与地方关系,必须改变了。这或许是中国历史上有关大国治理的一次最重要的变革。

诸多思想家提出了宪制变革的建议。儒家的基本做法是“率由旧章,不愆不忘”,大致也就是今天法律人所谓的“遵循先例”,试图以此来遏制过于泛滥的政治现实主义(real politik),他们借想象中的美好西周提出了自己理想国家的核心宪政原则:“天下有道,则礼乐征伐自天子出”。[26]其中最关键的两点是:全国的政令法制不仅必须统一,而且只能源于天子,源于中央政府。

更加务实(pragmatic)的法家,一方面提出与儒家很相似的全国法治统一的原则,但最重要的是,从总结西周分封诸侯的合理性和失败的政治经验,他们精要地指出了大国政治治理中必然要面对的中央与地方分权的问题,提出了“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”的分权。[27]而这其中还隐含了古代中国宪制的另一重要原则,全国性的精英政治,尽管这一理念直到数百年后,由于其他配套的宪制,才得以开始付诸实践。[28]而杂家《吕氏春秋》的概括则格外简明扼要,“乱莫大于无天子”;认为“天下必有天子,所以一之也,天子必执一,所以抟之也。一则治,两则乱”;以及“一则治,异则乱;一则安,异则危”。[29]最核心的,在《吕氏春秋》看来,就是重建国家主权者独一无二的政治权威以及对天下的实际控制力和政治震慑力。

三.郡县制及其它中央集权制度措施

不仅有思想的回应,来的更早、更实在也更具体的其实是制度的回应,或新制度的萌芽。到春秋末期,因为必需,已经开始了一些,因拉开了的历史距离,今天回想起来具有宪制意义的变革。秦、晋、楚国,由于疆域的拓展,就已经开始出现一些新的地方政治单位,郡和县,在那里,各诸侯国君主直接任命有权威也有能力的官员代表君主治理,而不再作为诸侯国的封地由君主分封大夫并以后者的名义来治理。

起初这只是应急,是对特定区域的权宜之计。到战国时,各主要诸侯国的疆域已大大拓展,无论是通过兼并周边弱小诸侯国,还是拓荒殖民。在新获得的疆域很难继续实践封建制了,因为各国诸侯不大可能允许耗费大量人力物力征服或拓展的疆域独立自主,他会努力把新获疆域变成他有效治理的诸侯国的一部分,成为可直接调动和支配的国力资源的一部分。为不再失去这些新的疆域,有时还必须准备同其他任何觊觎者展开军事斗争,还可能是反复争夺,要镇压可能的反抗和骚动,这都要求从制度层面强化对这些新获地区的政治控制,必须派信得过且有能力的人去掌管当地的军政事务。

战国时期各诸侯国间更强有力的政治军事竞争也促成了郡县制的变革。务实的政治实践迫使各国必须重构本国政制,必须高度的理性化,加强中央集权,强化中央对地方直接有效的政治统治,有能力统一、协调和有效地动员和调配本国内所有的人力物力资源。非此,不足以展开大规模的战争,无论是进攻还是防卫。[30]

推动诸侯国政制变革另一重要因素是,当时有些诸侯国君主先前只是该国的大夫或重臣,因其政治实力增强后,或是会同其他大夫或重臣瓜分了某诸侯国,或是独自取而代之。前一类的典型是赵魏韩三家分晋,而后一类典型则是齐国。这些掌权的新君主不会允许自己的卿大夫或重臣重复昨天的故事,不会允许可能的政治势力做大做强,威胁自己。他的篡权经历令他洞悉原有体制的弊端,他会重新结构制度,调整权力配置,巩固中央集权。

无论是权宜之计的积累成了常规,还是精心考量后的设计,或简单模仿他国经验,甚或仅因那些没有改革的诸侯国先后被灭了,反正是郡县制逐渐成为各国通用的基本制度。郡县首长均由君主派出,获得的是可以由君主随时撤销的政治授权;选任的标准不再是血缘关系,甚至不只是政治忠诚,也更多关注其能力与擅长;所有这些迫使君主在政治治理上知人善任,通过政治任命强化中央权力对地方的掌控。在春秋战国时期各国的制度竞争中,相对于宗法分封制,就确保各国君王的有效和稳定统治、确保各国的有效政治经济军事动员和竞争而言,郡县制毋庸置疑有优越性。政治治理的效率和俭省原则完全取代了宗法制的看似温情脉脉。

秦王朝建立之后郡县制得以在全国确立,成为后世中国的最持久的宪制之一。但在秦统一六国之际,或基于有理由的对历史的尊重(遵循先例),或因周礼作为政治意识形态的持久影响,当时的许多政治家都曾考虑或主张分封诸侯,一度也曾裹挟了秦始皇。在众多并非愚蠢或更非保守的政治家心目中,郡县制虽有用,却只是战国时各诸侯国政治竞争的权宜之计,一旦新王朝建立,宗法分封制仍是正统。传统是因其不为人注意而格外强大的保守力量。即便作为宪制实践,封建制其实已无可奈何花落去,但作为旧宪制的意识形态,作为习惯,作为传统,封建制影响力仍然巨大,几乎规定了当时所有政治家的宪制想象,成为他们的默认选项。只是由于极为理性,对封建制度的长期后果极为清楚的李斯,基于发生在眼前的各国历史和显而易见的逻辑推理,尖锐指出,如果分封,迟早天下大乱,一定引发各诸侯国之间的战争,从而令秦王朝的统一变得毫无意义。滴血封喉,这一点直接击中了决心为天下谋万世、并且一切从我做起,从现在做起的始皇帝嬴政的心思。李斯的远见卓识和后果主义令秦始皇决定采取郡县制,分天下为36郡。[31]

回头来看,秦始皇和李斯也许不算是好的政治家,但他们无疑是伟大的政治家,他们创造了此后中国长达2000多年的中央与地方的基本体制,一个也许仅此就足证明其伟大的体制。但伟大是在时间中慢慢长大的,需要成功来喂养;但古人却不可能穿越这段时间!面对秦“二世而亡”的现实,在此后至少一段时间内,(务实的)政治家,都很难真的相信郡县制优越。秦末农民起义后出现的政权,无论是楚还是汉,无论是政治家还是高级将领,不同程度上都选择了,或是不得不选择了,分封制。[32]

为了巩固自己的政权,防止身后烽烟再起,天下大乱,务实明智的汉高祖刘邦在世时,通过吕后,将先后投诚自己(叛将!),因战功而封王,最有组织指挥能力和军事才华的高级将领韩信、英布和彭越一一剿灭;又立下规矩,“非刘氏而王,天下共击之”。[33]此外,汉初的分封制也加入了巩固中央集权的制度考量,由中央政府向各诸侯国派驻官员,由后者实际治理。但“刘氏”一词还是表明,刘邦的宪制思想仍局促于传统,还是相信血缘比郡县更有助于维系和巩固王朝的政治。

不撞南墙头不回,不到黄河心不死!此后,有了中国古代一次长达近半个世纪的宪制论战,以及实践层面的相应“修宪”。贾谊、晁错和主父偃等人先后于公元前172年、前155年和前127年各自向中央政府提出了修宪建议,包括“众建诸侯以寡其力”、[34]“削藩”[35]和“推恩令”等,[36]目的只有一个,全面削弱各诸侯王的政治经济实力,逐步弱化直至全面剥夺诸侯王对其属国的政治经济掌控,而以中央委派的官员代表皇权,无论以什么名义,全面取代其对各自王国的统治。

但不仅后代美国的,而且古代中国的,宪政经验都提醒人们,有关宪制的论战,有时不可能仅仅是“论”,或可行于并止于“论”,有时还必须“战”,或不得不接受“战”。[37]同政治实践相比,即便最雄辩的宪法话语也太孱弱了。汉朝廷本想借宪制变革来防止战乱,却因晁错的变革措施引发了,至少是提前引爆了战乱。七国之乱的反叛者甚至有了名正言顺的借口,“清君侧”,但更重要的其实是要修宪——改变中央地方关系。中央政府的政治退让和妥协,甚至将主张削藩的政治家晁错,身着朝服,腰斩于街头,也无法赎回和平。而当宪制话语和政治权谋都无法换来和平时,就只能以战争购得;同这一宪制变革胜利站在一起的并不是法治女神雅典娜,而是名将周亚夫,不是什么抽象的宪政价值,而是实实在在的强大政治、经济和军事实力。

这场征战,而不是这场论战,打败了地方的封建势力,“有叛国而无叛郡”[38]这一自然实验的结果,也彻底粉碎了汉初政治家们曾寄托于封建制的那最后的迷信。必须坚持以郡县制为核心的中央集权的统治,即便这不可能终结历史,长治久安,但在中国古代,只有这样的宪制才更可能防范因国家政治架构的重大缺陷而导致国家分裂、内战和割据。当汉武帝通过独尊儒术进一步完成意识形态上的中央集权后,汉承秦制,终于在中央地方关系上全面完成了历史中国宪制的这一伟大转变。

郡县制的基本特点是各级政府的行政首长均由中央政府以皇帝名义直接并随时任免,其全部权力来自中央授权,职位不能世袭,不得转让,不得在其故乡任职,也不得在任何一地长期任职。[39]其下属,在汉代,由地方主官从本地人中挑选任用,后代,有些甚至也必须由中央选任。这就形成了比较有效的相互制衡同时也是互补的机制。在这种制度下,地方行政主官无心,也不大可能,在其任职地建立并形成盘根错节的个人关系网。他对当地的有效治理需要通过本地吏员,因此一定要力求并有能力获得他们的支持。而另一方面,为有效控制地方及其下属,他也必须时刻诉诸并依靠中央政府的权威。这样一来,即便长期远离中央政府的直接监管,独立在异国他乡理政(这在古代中国这样的大国不可避免),但只要不是同时掌控了军队、地方官员的任免、地方财政,任何地方主官都很难分裂割据。

即便如此,历朝历代,中央政府还会通过考察、监察甚至特务系统来加强对地方政权的控制。例如,在汉代,中央派郡监或刺史监察郡,各郡县也会派官员监督县或乡。这种考察和监察制度使中央政令能比较畅通地贯彻到基层﹐保证了国家政令的统一,有利于政治安定和经济发展。依据这一制度,至少各级地方政府实行的是另一种三权(行政、军政和监察的)分权与制衡。

郡县制只是全面弱化了封建制的分裂风险,这不意味着有了此种或其他形式的中央集权宪制架构,就可以确保不再有分裂的危险甚或现实。不可能有无需政治远见和实践智慧,仅依法办事就能确保长治久安的制度;更不可能有什么制度,兵来将挡,水来土掩,可以有效应对一切天灾人祸。后代的历史表明,如果中央政府的统治经验和能力不足,缺乏远见,或政治操作失当,或是朝廷内争权夺利、勾心斗角,或是对地方官员管控不足,或是边疆民族入侵,甚或仅仅因灾荒引发大规模农民起义,中央集权制下照样会出现分裂割据和战乱的局面。人算不如天算,治国不是永远也不会是一个可能仅仅依据制度,即便是宪制,就旱涝保收的事业。[40]

秦汉之后历史中国曾多次分裂,但每次分裂之后,总会有新的政治力量重建国家的统一,在前朝经验教训基础上,会进一步重构和完善这一大国治理的基本政制;尽管后世不再称郡县,但整合历史中国的宪制原则和架构始终是郡县制模式。也因此,才有了“百代皆行秦政法”之说。[41]

四.地缘政治与行政区划

历史中国不仅疆域辽阔,而且各地地理地形气候相当复杂——事实上不仅比世界各国甚至比欧洲和北美都更复杂。各地生产方式也自然有别,经济、社会和文化发展不平衡,在自给自足小农经济条件下,不但很难建立统一的多民族大国,更重要的是即便建立了也颇难维系,容易出现分裂和地方割据。

[42]而且辽阔疆域以及山川地形对历史中国的构成和治理的影响是持久的,是跨越王朝的;“以一代之方舆,发四千余年之形势”并非夸大。[43]也因此,“夫国必依山川”,至少西周之后,政治地理考量就已进入历代政治家、思想家和军事家的视野。典型如战国之际纵横家的纵横捭阖,无论是主张合纵,还是主张连横,无论维护的是何方利益,他们的政治建议和政治谋划都不是抽象的理性算计,也都切切实实立足于本国以及相邻各国的,与政治、经济和军事相关的各种地理要素展开的。秦国之所以得以统一六国,最重要的一点也因为在地理上,秦“据天下之上游,制天下之命者也”,“山川四塞,形势甲于天下”。[44]秦统一后的许多重大举措,无论是修建长城,还是修建驰道,或是南方修灵渠,都始终有地缘政治的追求,并且取得了显著的地缘政治效果。[45]

也因此后世历朝历代的政治家也都习惯于从地缘政治的角度来思考大国的宪制问题,并成为中国宪制规划和实践中的常规。历朝的皇帝、宰相和百官都必须努力熟悉了解中国地理地形,因为这有关如何从行政上管理全国各级政权,如何联络四方外藩;地方和中央的强弱,边疆与内地的轻重,边陲的军力配置,国家赋税的来源,以及各地行政疆界的纠结,各地的风土人情等等。[46]不仅如此,还要将这些考量尽可能落实在具体的制度设计或政策选项中,国内地缘政治考量也因此一直是中国古代宪制实践的重要组成部分。[47]包括前面讨论的无论封建制还是郡县制,其实都混杂了地缘政治考量。

又如首都的位置。看起来任何国家只要有两个甚或几个可能的政治经济文化中心区域,都可能有这个问题。但历史中国的许多王朝,偏安者除外,都将首都定位于中原北部或西北部,位于或靠近当时经济更为发达交通相对便利的中原地区,以便组织协调全国各地的力量应对重大政治军事事件,也可以从本地或通过安全的交通运输获得粮食、人员和其他各种物资的补给。最主要的地缘政治考量大致有二,一是可以及时获悉并回应与北方游牧民族的冲突;二是,更便于从军事和政治上控制东方和南方各地。而这就是试图通过首都的地理位置来保证中央政府对各地的最大的政治、军事、经济和文化影响,这有助于国家的政令畅通和政治整合。一个典型的例证是在汉初,围绕定都关中还是洛阳,就曾有过一场地缘政治学的辩论:

刘敬说高帝曰:“都关中。”上疑之。左右大臣皆山东人,多劝上都雒阳:“雒阳东有成皋,西有殽黾,倍河,向伊雒,其固亦足恃。”留侯曰:“雒阳虽有此固,其中小,不过数百里,田地薄,四面受敌,此非用武之国也。夫关中左殽函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而守,独以一面东制诸侯。诸侯安定,河渭漕挽天下,西给京师;诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国也,刘敬说是也。”於是高帝即日驾,西都关中。[48]

由此可见,真正说服汉高祖拒绝定都洛阳而定都关中的因素,是一系列地理因素,包括政治军事安全、经济资源获取以及战略纵深等,但这一切支持的是核心的地缘政治考量:从军事上更有效地控制和支配刚刚统一尚不稳定的东方和南方各地。

这实际成了一项始终坚持的抽象的宪制原则。即便是地方割据势力,也会遵循了这一原则。而最典型且为人们熟知的是隆中对,诸葛亮正是基于对全国各地政治自然地理环境分析,预判了当时的天下大势,确定了刘备进军西南,在今日四川建国和立国的长期战略方针。[49]即便东晋之后,中国的经济重心逐步开始转向江南,但历代王朝,只要不是偏安一隅,仍会选择定都中原北部,这仍然因为对中国北方边陲稳定的高度关注,而这对全国的有效政治控制和治理意义重大,尽管为此需要持续从江南向北方长途运输大量资源,成本很高。也因此,这之后中原或入主中原的王朝都定都于运河沿线,尤其是北京,乃至后世对明朝有“天子守国门”之说。

历史中国的行政区划也渗透了地缘政治的考量。它不只是中央政府与地方政府的分权,它也是相邻大行政区(甚或诸侯国)间的制衡,以此来弱化大国内地方政府潜在的分裂割据之可能,以确保中央集权宪制的巩固和稳定。

典范之一是西汉的削藩。西汉开国后,在逐步消灭异姓王的同时,刘邦曾大封自己的子弟为王,希冀借以屏藩朝廷。但很快,位于南部的一些诸侯国经济实力大增,经济和政治上都对汉初的中央集权体制构成了威胁。汉王朝先后采用贾谊、晁错等人的建议,或在原诸侯王的封地上分封更多诸侯,一步步弱化大诸侯国的力量,或刻意找各诸侯国的“茬”,借机废除或缩小一些诸侯国。平定“七国之乱”之后,鉴于有些大诸侯国“连城数十,地方千里”,威胁中央集权,汉武帝采纳了主父偃的建议,[50]下令各诸侯国分封子弟,各王国被迫分成若干侯国,不仅无力犯上作乱,而且其隶属于郡,成为中央政府的管辖。从此解决了自汉开国以来一直困惑中央政府的诸侯国问题。

行政区划是便利行使的措施,但其收益究竟如何却并不一定会。例如,细分诸侯国等于增加了管理的层级,而层级多了就一定有“强弩之末不能穿鲁缟”的问题,中央的政令监管反而难以穿透。层级太多,行政区划则会偏小,地方政府就可能无法独立有效应对一些本应由地方政府应对的问题;若由上级政府统一协调则部分失去这一行政区划的意义,若允许地方政府自行合作,则可能另种方式增加了分裂割据的风险。更重要的是,有效的层级治理体制也需要有相对稳定的行政层级和区划,这便于地方官员针对本地情况采取灵活对策,紧要时可独断专行,因此可以充分调动地方官员的积极性,也便于中央问责;而行政层级或区划变动太多,容易引发卸责。这表明应当有制度化的纵向分权。[51]只是固定的行政区划也可能引发一些事先很难设想到的潜在风险。例如,完全可能,随着全国的经济重心转移,或人口迁徙,或某地区盛产某些特别重要的资源,一些地区的经济实力大增,足以挑战中央;在特定政治社会形势下,也完全可能有某些政治军事领袖人物野心萌发;汉初的吴国就是如此。一旦出现这种情况,大国的空间距离,复杂的易守难攻的地形地理条件,就会成为地方割据的便利条件,很难为古代的军事政治力量克服或跨越。

这就可以理解历史中国长期坚持的“山川形便”和 “犬牙相入”这两条行政区划基本原则的宪制意义。[52]前一原则强调行政区划要尊重自然地理形成的地方区域,这有利于农业经济的发展。并且由于自然地理往往是塑造相关区域社会共同体的强大力量,界定了本地居民的经济社会文化权益,就此而言,尊重自然地理构建的自然区域,也会避免引发或激化各区域民众之间的利益冲突,这就便利了各地方的有效政治治理;此外,这也有利于军事防守。但上一原则所关注和保护的利益又都是需要制约的。因此有了后一原则,即特意用行政区划上的“犬牙相入”来打破“山川形便”,防止因地理地形引发或便利地方分裂和军事割据,这有利于巩固中央对地方的控制。因此,这两项原则在一定程度上是冲突的,但它们揭示了在地形地理极为复杂的传统农耕大国,在行政区划上,必须同时关注和制衡的两个最基本的国家利益维度。

最早的犬牙相入的实践也可追溯到秦朝。为有效控制秦军征服最晚、距离秦王朝政治核心最远、交通最艰难的岭南地区,秦将位于南岭以南的桂阳县(今广东连县)划归长沙郡(今湖南省),同时将位于南岭之北的镡城(位于今湖南怀化境内)在划归岭南的象郡(今广西)。这种完全不顾自然地理的行政区划乍看起来非常荒唐。但在一个根本不应出错的地方,出了还错到无法理解,最可能的解释就是,这就不是错误,而更可能是个精心的制度设计:就是要通过这种犬牙相入的行政管辖来打破可能因南岭引发或造就的地方割据。事实上,在秦朝灭亡近百年之后,汉武帝开始平定秦末开始割据自立的南越国,部分凭借了秦对镡城的这看似荒谬的行政设置,汉军很短时间内就进入了岭南象郡,完成了汉朝的统一。[53]

也并非个别或少数。在行政区划上的,历朝历代这类实践屡见不鲜,乃至后人视其为天经地义,理所当然。例如,河南省的行政区划在历史上从来都不仅位于黄河以南,总是会越过黄河兼有黄河以北之地,甚至深入河北;长江沿岸各省也从来不划江而治,也总是跨越两岸,即便两岸的经济文化差别甚大;而目的就是要防止潜在势力以黄河、长江这类农耕时代的天堑形成割据。

基于地缘政治考量的行政区划,不只用于山地,也用于平原,不只用于郡县,也用于诸侯国(在汉代);不但汉族统治者会用于边陲治理防范少数民族,入主中原的边疆民族统治者也以此来防范汉族地方大员(下一节会谈到)。事实上,从逻辑上看,更有经验证据表明,入主中原的边疆民族统治者比汉族统治者,统治力弱的统治者比强的统治者,更注意(其实是不得不)更多注重以地缘政治考量的行政区划来维系国家的统一。

最典型的是元代的行省划分——元既是边疆民族入主中原,其治理能力也弱于另一入主中原的清王朝。据周振鹤,元代划省,一反汉州、唐道、宋路的划分方法,完全无视历来与划界密切相关的几条最重要的山川边界——秦岭、淮河、南岭、太行山,任何一个行省在地理和文化上都不是“自成一体”。陕西行省越过秦岭直达汉中盆地,湖广行省覆盖湖南、湖北更越过南岭直至广西,江西行省同样越南岭而至广东,河南江北行省则南北跨越了黄淮两条大河;中书省横跨太行山东西两侧,兼有山西高原、华北平原和山东丘陵三种不同地理区域;江浙行省从江南平原一直向延伸至福建山地。只有四川行省稍成四塞之国,但因其北部汉中已成陕西的一部分,秦岭不再成其屏障,四川也就没有割据的地理条件了。[54]

注,引自周振鹤《中国地方行政制度史》,页124。

不限于宏观,也见之于微观;不仅用于对内,也用于对外。一个细小例证是,在广东与福建,同时也是东海和南海,的交界处,有一面积仅130平方公里的南澳岛,历史上对于闽粤两省交界处的广阔海域控制极具战略意义。但在近代之前该岛的行政归属一直变来变去。秦汉时南澳划归南越,即今广东;但从南北朝的梁朝起,包括唐、宋,南澳岛则一直划给福建。清代南澳则同时分属福建、广东两省;在岛上设了总兵,但下面却分设了互不隶属的广东、福建两个营。闽粤界不但横贯了南澳岛,甚至切贯了岛上的总兵府!

只有从地缘政治的角度方可理解上述种种困惑。尽管很难确证,早期来来回回的行政区划,很可能与如何防范距离北方政治中心遥远且多山沿海的闽、粤地区独立有关。秦朝控制了南越,但对闽越未有实在控制,[55]因此从政治军事上考虑,秦有理由将南澳划归南越,必要时便于从南越经海上进军闽越。南北朝以后,中国的政治经济文化中心开始向东南方向转移,这一时期,浙江和福建比广东更可为中央管控,南澳岛因此成为在政治军事上控制广东的海上战略据点。到了清代,南澳的特殊行政归属,特别是其军事部署,对内仍可以令闽粤两省相互钳制,但更重要的可能是对外,这种区划设置要求两省军队和地方共同支持防守这一易攻难守的东南海上要塞,[56]因为从那时起,来自东南沿海的海上威胁开始增加了。

行政区划的犬牙交错,实质是相互制衡。但地理地形或行政区划本身并不自动构成制衡。因此,地缘政治的要害并非地缘而是政治,而只是在思考、分析和应对政治治理问题时不要忘记其地理空间以及其他可能相关的地理因素。并且后世中国的这类地缘政治考量都是以中央集权为前提条件的,只有在这种制度条件下,有地缘政治考量的行政区划才会增强或弱化某些政治可能性。如果相邻两地的行政或军事首长或是父子或兄弟或挚友或同乡或师生,并且他们对这种私人关系的重视超过了对国家和代表国家的朝廷或皇帝的忠诚,那么无论如何犬牙相入的行政区划都没有意义。在南澳岛上,问题并非是否需要两个营的兵力,是否足够,而是要有互不隶属的两个营的兵力。

因此,在中央集权的基本制度下,行政区划间长期稳定的犬牙相入就有了持久的制度效果。它不针对特定任何人,但对任何地方行政长官都有效果。无论何地有了潜在的政治风险,中央政府无需调整行政区划,只需适度调配相关行政区的行政长官,或仅仅在相邻行政区域内重新部署军力,就足以实现政治军事上的震慑。

因此南澳岛其实还例证了一种无形的权力边界犬牙相入。事实上,在历史中国,这种类型的犬牙相入是普遍的,如军事区划和行政区划通常是完全分立的系统但地域并不重合而是交叉的,这就构成了相互制衡;又如双重领导;[57]在特定时期,也会调整行政区划(无论是应急的,还是永久性的);在一些地方或区域内普遍实行或指定政治军事主官兼职等。甚至,犬牙相入的原则也有经济意义,以此来平衡不同行政区域的经济和政治实力,促使各地相互制衡和相互牵制,避免各地政治文化精英的政治猜忌,而各地经济实力的平衡又会有助于全国各地的政治平衡。[58]一个典型例证是,清代初年将明代的南直隶设为江南省,范围大致涵盖现今上海市、江苏省和安徽省。但这一省经济政治实力在全国过于强大,每年赋税占了全国三分之一,漕粮占全国一半,盐业发达,科举上榜人数也占了全国近一半,这不仅可能在中央地方关系上出现尾大不掉,而且可能引出朝庭内部政争,严重威胁清朝对内地的稳定统治。因此,顺治时期便将江南分为“江南右布政使司”(治所苏州)和“江南左布政使司”(治所江宁);康熙初年,取“江宁”和“苏州”二府首字建江苏省;又取“安庆”和“徽州”二府首字建安徽省。[59]也因此,历史中国曾多次出现过许多从经济建设上看不很合理甚至很不合理的行政区划。[60]

地缘政治考量在历史中国行政区划中的宪制意义,因此是,在中央集权制下,针对这个农耕大国的具体复杂的地理、地形、经济、社会和文化因素,把有关整个中国的统一有效治理的政治问题尽可能转化为行政管理的技术问题。只要将中国地形图同美国或欧洲的地形图比较一下,再将历代甚或今天的中国行政区划图同美国的行政区划图或非洲各国地图比较一下,就可以看出中国行政区划的特殊。

五.边陲治理和民族地区的整合

古代国家与以近现代民族国家间的一个重要差别是,前者有边陲地区(frontier),却没有精确的国界。

[61]边陲是一个区域,是个地理概念,但又不只具有地理的意义。其含义不仅仅指某地区距离国家政治中心遥远,它还有其他政治、经济和文化寓意:边陲是国家政治管控和治理的神经末梢,源自主权者(在古代中国即朝廷或代表朝廷的皇帝)的力量投射到此已经大为弱化;政治治理的空间距离和行政层级都令政治中心在此的影响并不确定,面对着来自各种政治和非政治(却仍然有足够政治意味)的力量的挑战或竞争;竞争者可能是小型当地政权,但也完全可能来自另一拥有足够强大政治军事实力、同样控制了辽阔疆域的大型政权;如果是后者,这里的政治竞争甚或军事争夺的背后则常常还有经济、文化甚至或文明的竞争,例如农耕文明与游牧文明的竞争。边陲因此通常是两个甚或多个政治力量竞争确立政治管控的区域,是谁都可能,但谁都还没有实现垄断性政治管控的地带。

历史中国,围绕中原地区,一直存在这样的边陲地带。这些地带对中原文明构成一个威胁,却也可能是中原文化拓展的地带。因此历史中国历代杰出政治家、思想家有关中国的思考,都不会只关注中原地区,而总是会甚至必须关注周边的地区和人民,关心中原与周边民族之间的冲突和交往。自西周之后,就有了“治国”与“平天下”这种高度抽象的概括。事实上,即便春秋时期,“中国”的概念在地域上还相当狭窄,通常仅限于中原,不包括诸如秦、楚、吴、越等当时还算是“天下”的地区。

“平天下”自然免不了需另文讨论的军事问题,[62]但更重要的是长期的政治治理问题——想想前面提及的亚历山大大帝和他的马其顿帝国。因此,要理解历史中国的地理疆域构成,就有必要理解历代王朝,包括边疆民族入主中原的王朝,在边陲地区长期采取的一些特殊的地方行政制度。这些边陲的行政制度,尽管与中原地区的普遍行政制度不同,但制度功能是一致的:它们不仅维护和支撑了中原地区中央集权的王朝,而且在这些制度的持久作用下,边陲地区的许多民族、族群逐渐融入中华民族,原来的边陲地区因此可能不再是边陲。也正因此,这些乍一看很边缘的、辅助性的、非常规的区域治理制度,其实也是古代中国中央集权的宪制之一,有关历史中国边疆地区的治理,也有关边陲区域的宪制整合。因此,就本文而言,“国”和“天下”只是用来理解历史中国发展的一个概念框架,[63]而不是对特定区域的精确界定。

古代中国边疆地域广阔,各地自然地理条件显著不同,历朝历代的国力也有显著强弱,其在边陲地区竞争的对手也各不相同,各地最急迫的边陲治理问题也不同,相应的,各代应对边陲治理的制度架构变化演变繁多。研究者对历史中国的边陲治理架构因此有不同的分类和概括,都有道理。[64]若基于中央政府对不同边陲地区的信任、管控和整合程度,可以大致将边陲地区抽象地划分为三类。

一是中央政府已建立有效管控的边陲,会以半军管的方式来治理。汉代在北方边境地区的各郡设立了名为一郡主管军政事务的副职——部都尉,实际却太守分疆而治,以近似“军管”的方式统一加强边防防御匈奴的力量,同时也为此后设置常规行政区划“郡”创造了必要的条件。汉代还设有武职官员——属国都尉,专职负责管理安置投降汉朝廷少数民族;这个官职后来逐渐成了管理少数民族的与郡同级别的行政“特区”。还有一种军事行政区是汉、唐朝的都护府。汉代的西域都护府同郡同级,但下辖的不是通常的县,而是以军事监护方式管理的西域数十个小国。唐朝前期曾在天山南北分设安西大都护府和北庭都护府;前者以军事监护形式管理天山以南的诸“国”,后者下辖县,与内地的州县相同。唐代还把都护制度推广到其他边疆地区,在辽东朝鲜设立了安东都护府,在北方设立了单于、安北大都护府,在今越南中、北部设立安南中都护府,以及在西南设立了保宁都护府。其中单于、安北和安南都护府下辖县,与中原的行政体制已相当一致。[65]

第二层由与历代中央政府有比较紧密政治经济文化联系的边疆民族政权构成。有学者以藩、属概括这类政权。[66]从概念上看,“藩”与中央政府的关系一般更紧密一些,而“属”的关系较远。但在漫长历史上,何为藩,何为属,并不固定,甚至不很稳定。在清代,藩,就是理藩院下属的蒙古、新疆和西藏等地,清朝初年对这些地区的实际控制程度与内地不同,进入近代之后,这已成为中国疆域的组成部分。而“属”,指历史上与中原王朝长期保持了朝贡关系的一些附属国,如朝鲜、安南和缅甸等。这些附属国在近代之前,在某些时期,至少有些与中央政府的关系很近;只是近代之后,由于各种国际力量的变化,才成为独立的民族国家。

第三层是与中原王朝没有臣属关系的边疆民族政权,历史上通常称之为“敌国”,其含义却并非敌对,甚至并无贬义,而是力敌或匹敌。[67]从概念上看,这类政权与历史中国的中原政权没有宪制层面的联系,有,也只相当于今天的外交关系;严格说来,它们还不能算是中原政权的边陲。

但这只是概念层面的分类。在漫长历史上,东亚广阔大陆上各种势力兴衰消长,没有哪个王朝或哪个政权总是强大,因此各王朝或政权的边陲总处于漂移中。不仅诸如匈奴、突厥、西羌这些曾经非常强大的“敌国”,在中原政权强大时,都曾有一部或全部臣服,成了中国的藩属,有时,中央政府也曾在这些政权当年管辖或控制的地区设立了近似军管的特殊政区,成为中原的边陲。[68]甚至有些一度颇为强大的“敌国”,如位于云南的南诏国以及继承南诏疆界的大理国,被元征服后,到了明清,就成为中央政权直接有效管控的行省。

但历史并非单向度的。在特定历史时期,也有强大的边疆政权兴起,位于中原的王朝政权不得不暂时,有的甚至长期,以各种方式“臣服”这些新兴的“敌国”,包括割让土地。原先为中原王朝实际控制的边陲区域,甚至某些早已建立郡县或州府,在行政体制上已完全进入中原核心区的区域,也会被新起的边疆政权控制或占领,或是中原王朝被迫将之割让给边疆政权(如幽云十六州),从而成为中原王朝或偏安王朝的“故国”。

除了以军事行政区直接管控边陲区域外,历史中国的中央政权应对边疆民族和边疆民族政权的基本方略和制度是“羁縻”。[69]所谓“羁”就是以军事压力予以控制,“縻”则是以经济利益予以抚慰拉拢,可谓硬软兼施。但具体做法并不僵硬和固定,总是强调因俗而治,基本原则源自《礼记》的“修其教,不易其俗, 齐其政,不易其宜”。[70]可以说,这就是强调地方自治。

最初的做法是,在边疆地区设立特殊的行政单位,以各部族首领管辖的区域为基础设置州县,由当地民族首领出任世袭的政府官员。最典型的是唐代在西北设立的羁縻府、州。[71]元代在治理西南民族地区时,也实行了与羁縻府州原则上类似的土司制度,即在西南边疆各部族保持或基本保持原有的社会经济制度、组织形式、管理机构、宗教信仰、风俗习惯和文化传统,承认各部族首领在本民族和本地区的政治统治地位,并赐给以可以世代相袭的土司职务,成为元朝倚重并代朝廷治理边疆的地方官吏;除在政治上隶属于中央王朝、经济上承担一定的稅金、勞役,服从朝廷征调,依据朝廷敕令提供军队外,其余当地事务均由土司组织当地政府自行管理。[72]

尽管做法不同,但抽象来看,这都是入主中原的中央政府,受限于政治、财政或文化约束,无法以常规行政体制直接治理边疆地区,因此创造一种制度替代。经此,中央政府对这些边疆民族或部落地区统而不治,或只有名义上的统治。这种制度的好处是,在承认各地和民族差别(华夷之辨)的基础上首先创造和维系了更广大疆域内的统一和和平,一国两制甚至多制,不仅有利于中原地区和边陲的政治经济发展,也有利于民族间的交流,从而为后世的基于交流基础上的民族融合创造了条件。

但历代统治者也清楚这种体制留下的或可能引发的问题。首先是,中央政府允许边陲地方的职位世袭统治,以此换来的上层贵族的政治忠诚并不稳定,一旦中央的控制弱化或有外部力量的介入,或是地方势力做大,就可能出现尾大不掉,甚至出现地方割据。这不仅影响边疆,也会影响内地。其次,即便边陲地区世袭统治者对中央政府保持政治忠诚,这种封建制也固化了边陲地区贵族上层世代统治的政治、经济和社会地位,边陲地区社会缺乏流动性,特别是社会底层未从这种封建制中获得好处。因此第三,这不仅与历史中国强调精英政治的基本宪制传统不一致,而且以土官治边的封建制本身不利于统一多民族国家的宪制整合。

鉴于土官治边制度的弊端,因此当各方面条件不断创造和积累后,或仅因政治治理重大事件的迫切需要,历代中央政府也会适时由统而不治转为间接统治,甚或以通行的常规行政体制直接统治。

典型的例证是元朝在西南地区创设的土司制度。元朝是边疆民族入主中原建立的中央政权,统治层自身行政管理人才严重不足,但对任用汉族士人,特别是治理西南边疆又不能放心,因此,与唐设立羁縻府州的关切相当不同,元在距离王朝政治中心最为偏远的西南地区设立土司“自治”制度,不仅是对西南地区部族首领的政治文化妥协,同时也借此来制约汉族。

有鉴于此,元之后,明朝从一开始就只部分延续了土司制度。按照世袭土司管辖区域的大小,明朝先是设立了土知府、土知州、土知县三种文官职务。这种设置以某种方式把土司纳入了明朝政府的官员系统,弱化了其地方色彩,强化了其行政色彩。这就为后来在西南云贵地区实行“改土归流”,即将世袭的土司改为完全由朝廷任命的流动任职的官员,加强朝廷对西南边疆的控制,创造了条件。

就此而言,改土归流其实是西南边陲地区治理问题上中央地方关系的一次重大宪制变革。但由于漠北蒙古的压力,明朝未能在西南大规模推进“改土归流”,改土归流主要针对了大土司,对小土司甚至予以扶持。[73]

另一边疆民族入主中原建立的王朝清继续了并大大推进了明朝开始的这一制度变迁,并在清雍正年间达到高潮;并且带来了一系列政治经济社会结的变化。[74]为推进改土归流,清政府甚至多次发动了对云南少数民族地区的战争,尽管直到辛亥革命,许多地区的土司制度也没有结束。[75]这不只是因为中央政府的能力有限,还因改土归流的实践令清朝政府发现,中国西南各地的自然地理人文条件差别巨大,不做任何区分,一味改土归流并不适宜。[76]

六.结语

虽然有乱世,有“偏安”,但只要不是只认中原王朝,并以疆域的扩展特别是长期稳定作为评判标准,历史中国的疆域总体上是扩展和稳定了,就此而言,历史中国的中央地方关系的宪制总体上是成功的,历史中国的边陲治理和地区整合的基本制度和实践,也大致是有效的。即便唐之后,历史中国的疆域扩展主要是蒙古和女真等北方民族入主中原带来了民族融合,促成了国家疆域的重构。但北朝中原地区建立的许多国,元朝,特别是清,在全国的政治治理上,基本都延续了秦汉为代表的中央集权的思路和宪制。

这表明“百代皆行秦政法”是有理由的。对此的解说不是历代帝王的“家天下”野心,也不是中国人数千年来一直愚昧、没有制度创新力和想象力;最简单的解说也许是,这个制度对于古代农耕中国就是唯一可行的最佳选项,没有竞争甚或替代。并且,只要中央政府政策上不出大错,在其他各主要约束条件(例如,气候或自然灾害,或外部政治力量)大致稳定的前提下,在农耕经济社会基础上,这种中央集权的政治架构以及相应的行政体制,从理论上看可以,从实践上看也的确,为古代中国提供了虽非连续却仍然较为长期的统一基础上的和平,促成了当时技术条件下农耕大国可能达致的繁荣和富强。

历史中国的中央集权体制也一直处于调整和完善中,不但经历了郡、州、路、省这些行政区名号的变迁,还有各地行政区划的永久性或临时性调整,还有从中央到各级政府的军、政、监察和财权的分分合合,微观调整。也许是,也许不是,但不管是否因为这些变迁和调整,一个突出的政治现象时,自北宋重新确立和完善中央集权制之后,古代中国就没有再出现过因地方分权引发内乱或割据导致王朝更替;只有边疆民族入侵(元和清)或其他社会动荡(元末和明末的农民起义)引出的改朝换代。这或许可以证明中央集权制在实践层面的完善和有效

一个典型例证是清,一个边疆民族治理中国的朝代。但即便到清末,外患和内乱都很严重严重,汉族官吏经平定太平天国已拥有私人色彩很浓的军队(湘军和淮军),在中央和地方也都出掌了大权,但辛亥革命前,清中央政府仍能有效控制地方。有革命者也曾以“驱除鞑虏”这类所谓“民族大义”来挑拨拉拢汉族地方大员,[77]但汉族的封疆大吏并未借机在各地搞割据。之所以如此,不可能全因对清皇室的愚忠,而更可能因为超越了狭隘的满汉民族意识,这些封疆大吏对这个文明历久弥新的中央集权宪制架构保持了政治和人格忠诚。这至少部分得归功于与之相伴的传统宪制意识形态。

传统中国的一些藩属国,如朝鲜、安南和缅甸,近代之后纷纷分离,成为独立的国家;还有藩属国如琉球,后来为且至今为日本控制。但这并不能,至少不能全,归因于清朝边陲治理政策和制度实践上的错误。最根本的其实是十九世纪之后,中国面临了“数千年未见之大变革”。列强的兴起,带来了东亚地区各国和各种政治力量对比的改变,基于农耕的大国清政府首先是无力,然后无能,有效应对这个全球性大变革对历史中国宪制的挑战。[78]面对挑战,晚清朝廷失去的其实不止这些藩属国,还有大片国土,如台湾;包括最终失去了对这个国家的统治。只是若将这一切都归结为边疆治理制度,甚或升格到民主宪制这盒万金油上去,这步子就迈得太大了!

反思郡县制对封建制的胜利,也有助于我们理解近代以来中国必须面对的宪制变革。秦汉郡县制的胜利,并不意味西周封建制在绝对意义上失败了,更不意味着封建制是个从一开始就不应发生的错误。春秋战国时各诸侯国间的连年征战,确实表明封建制已不再能为这块土地上的当时的民众创造其渴望的和平、稳定和秩序,意味着需要创造新宪制;但如果不是事后诸葛亮,则必须承认,“郁郁乎文哉”,西周其实是中国远古社会的一个巅峰。其“众建诸侯,裂土为民”,不仅有“旧邦新造”的宪制创新,也推动了周统治区域内各民族或部落的融合。“以道观之”,西周封建制代表了当时中原政治精英,除以军事强力外,建立政治统一(“齐政”)的疆域大国的最早宪制努力。西周封建制做的是当时可能做的最可行的集权形式;这就如同,今天的欧盟是时下欧洲最可行的中央集权形式,尽管这未必是欧洲各国最想要的集权形式。

即便西周宪制最后完全散了,也不等于失败。西周还是留下了一个农耕大国的底子,周礼也创造了一个农耕大国的宪制想象,也便利了大国的宪制实践。甚至春秋战国时期政治精英在各国间来回流动,也是全国性的政治经济文化层面的交流,有许多异形字却文字仍大致统一,口音再重政治精英间也还可能以“雅言”交流。没有这些,秦朝统一文字就不可能,秦朝“以吏为师”和“以法为教”也不大可能。

因此,评判历史中国的制度之标准,并非它是否永生并因此“普世”,不是它是否符合某个理论,也不是它是否符合毫无根据但看上去很美的愿景,而是,在特定历史时段,在当时的经济社会各种条件约束下,这个制度是否已充分利用了当时可能利用和想象的一切资源,促成了当时人民生活的最重要的政治社会条件,大国的发生和长成,并且只有它在那里!

可行的大国宪制是大国发生和长成的重要条件,却不是唯一的和充分的条件。制度并非上帝,即便是宪制。这个世界上其实没有任何制度,仅凭其本身,就足以提供国家的长治久安。要能成事,除制度外,还需要经济社会文化条件的支撑,包括政治统治者审慎、明智地且与时俱进地应对各种重大治理问题,至少不能犯太大的错误;甚至也需要老天爷给脸——“风调雨顺”。

即便如此,结束本文的却是一个纯学术问题:除了封建制和郡县制外,为什么历史中国的地缘政治考量和实践在当代中国宪法学术话语中缺失了,尽管这一实践对历史中国宪制影响持久深远,相关的理论思考、表达和著述源远流长,在中国史学界至今也有相当影响 [79]这本身就是个很值得学术拷问的问题。最主要的原因很可能是,主导现当代中国宪法学话语和想象的是欧洲北美的传统。除了古希腊罗马时期还曾有过一些——相对于古代中国——浅层的政治地理学分析和讨论外,[80]由于欧洲北美的地形地理及其国家形态,以及19世纪以来欧美列强实力主导的世界中,可以产生国际间的地缘政治学,却没有必要,因此也就无法,在国家宪制层面想象和思考国内政治的地缘问题。这当然只是个假说,或是一个匆忙的断言,但这还是指出当代中国宪制理论吸纳历史中国经验的可能,尽管它首先挑战的是当代中国法学人的学术自信!

2013年11月24日三稿于拉萨藏大政法学院302室

2015年8月20日五稿于北大法学院

[1] 程俊英:《诗经译注》(小雅·北山》,古籍出版社,1985年,页416。

[2] 邬国义/等:《国语译注》(周语上),上海古籍出版社,1994年,页21。

[3] “击壤歌”,《古诗源》,沈德潜[选],中华书局,1963年新1版,页1。

[4] 陈鼓应[注译]《老子今注今译》,商务印书馆,2003年,页345。

[5] 陶渊明:“桃花源记”,《古文观止》(上),吴楚材、吴调侯[选],中华书局,1959年,页291。

[6] 参看,苏力:“引论”。

[7] 依据《淮南子·修务训》的记载,并利用二里头文化遗址考古调查,宋镇豪(《夏商社會生活史》,中国社会科学出版社,1994年,页100, 107)分别推算夏的总人口为240万和270万。关于西周的人口,沈长云:“西周人口蠡测”,《中国社会经济史研究》,1987年1期,页100(推算人口为700余万);庞卓恒:“关于西周的劳动生产方式、生产率和人口估测”,《天津师大学报(社会科学版)》 1998年5期,页48(估计西周鼎盛期人口为1000万)。

[8] 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊:《联邦党人文集》,程逢如/等[译],商务印书馆,1980年,特别是第9, 10篇。

[9] 如古希腊城邦宪制就有一人之治,少数人之治和多数人之治的区别,正宗与变态之分别,均一直为后人广泛使用。请看,Plato, Statesman, ed. by Julia Annas and Robin Waterfield, Cambridge University Press, 1995,p.54; Aristotle, The Politics, rev. ed., trans. by T. A. Singlair, rev. and Re-presented by Trevor J. Saunders, Penguin Books, 1981, pp.186-90.

[10] Aristotle, Politics, id., pp.403-04。

[11] "Scottish referendum: Scotland votes no to independence". BBC News. 19 September 2014. Retrieved 19 September 2014.

[12] 2013年1月23日,英国首相卡梅伦在伦敦发表演说称,如果保守党赢得2015年大选,会就英国与欧盟的关系与欧盟谈判,并会在2017年底前就英国是否退出欧盟举行全民公投。又请看,“英国金融:若英国退出欧盟可能导致银行大批撤离”,http://cn.reuters.com/article/cnMoneyNews/idCNL4S0QN0QG20140818。

[13] 有学者很有根据地拒绝用中央地方关系来概括西周的封建制。请看,周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海人民出版社,2005年,页9-14。

[14] 关于商代的“封建制”,可参看,李雪山:《商代分封制度研究》,中国社会科学出版社,2004年。

[15] 参看,许倬云:《西周史》(增补版),三联出版社,1993年,第5章。

[16] 许倬云:《西周史》,同注15,页165。

[17] “诸侯之宝三:土地,人民,政事”。杨伯峻:《孟子译注》(尽心下),中华书局,1960年,页335。

[18] 可参看,葛剑雄:《中国历代疆域的变迁》,商务印书馆,1997年;顾颉刚,史念海:《中国疆域沿革史》,商务印书馆,2000年。

[19] 周振鹤:《中国地方行政制度史》,前注13,页226-228。

[20] 班固:《汉书》,中华书局,1962年,页1746。

[21] 周振鹤:同前注13,页228。

[22] 据说西周“立七十一国,姬姓独居五十三人”(梁启雄:《荀子简释》,中华书局,1983年,页78);《左传》则称西周“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人”( 杨伯峻:《春秋左传注》,2版,中华书局,1990年,页1494-95。

[23] “慎终追远,民德归厚矣。”杨伯峻:《论语译注》,中华书局,1980年,页6。

[24] Friedrich Nietzsche, The Will to Power, trans. by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, ed. by Wlater Kaufmann, Vintage Books, 1967, n. 732, p.387.

[25] “春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”司马迁:《史记》,中华书局,1959年,页3297。

[26] 杨伯峻:《论语译注》,前注22,页174。

[27] 王先慎[撰]:《韩非子集解》,钟哲[点校],中华书局,2013年,页44。

[28] 请看,苏力:“精英政治与政治参与”,《中国法学》,2013年5期。

[29] 分别见于,许维遹[撰],梁运华[整理]:《呂氏春秋集释》,中华书局,2009年,页296,469,468。

[30] 赵鼎新:《东周战争与儒法国家的诞生》,夏江旗[译],华东师范大学出版社,2006年,第7章。

[31] 司马迁:《史记》,前注25,页220。又请看,后晓荣:《秦代政区地理》,社会科学文献出版社,2009年。

[32] 司马迁:“《史记》,前注25,页376, 2042, 2612, 2621。

[33] 司马迁:《史记》,前注25,页400,801。

[34] 班固:《汉书》,前注20,页2231-40。

[35] 司马迁:《史记》,前注25,页2747。

[36] 司马迁:《史记》,前注25,页2961。

[37]关于美国南北内战前林肯与道格拉斯有关黑奴制的著名宪法论战,请看,Harry V. Jaffa, Crisis of the House Divided: An Interpretation of the Issues in the Lincoln–Douglas Debates, 50th Anniversary Ed., University of Chicago Press, 2009;又请参看,Don E. Fehrenbacher, “The Dred Sctt Case…”, in Quarrels that Have Shaped the Constitution, re ed., ed. by John A. Garraty, Harper & Row, 1987.

[38] “郡邑居半,则时有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。”柳宗元:“封建论”,《柳宗元集》册1,中华书局,1979年,页72。

[39] 四川昭化公元前285年建县,1958年撤县,所有史料可考的自东汉起到民国前的约140位县长/令的籍贯没有一位是本地人,均为外郡/州/省/人,许多甚至来自遥远浙江、辽宁、广西。

[40] 例如,西汉创立的刺史制度本意是用低等级官员监察地方高官,但东汉后期时,改刺史为州牧,成为郡、县之上的一级行政,统掌一州的军、政、监察大权,终于导致东汉末期的军阀割据和战乱。又如唐朝,为抵抗北方游牧各族入侵,玄宗时期,在边陲扩充军镇,设立了节度使统管一方军事,但后来为协调防区的指挥和军备,节度使权力步步扩张,囊括边州所有军、政、财、监大权;又因边防各地的联动,唐还常任命一人兼管数镇;朝廷内的争权更导致任用文化很低的胡人出任节度使;最终引发安史之乱。但即便如此,正如柳宗元尖锐指出的,“失不在州而在兵,时则有叛将而无叛州。”柳宗元:“封建论”,前注38,页72。

[41] “七律 读《封建论》呈郭老,”《建国以来毛泽东文稿》卷13,中央文献出版社,1998年,页361。

[42] 毛泽东:“中国的红色政权为什么能够长期存在”,“星星之火,可是燎原”,“井冈山的斗争”,均见于,《毛泽东选集》卷1,人民出版社,1991年第2版。

[43] 顾祖禹:“凡例”,《读史方舆纪要》,贺次君、施和金[点校],中华书局,2005年,页2;

[44] 顾祖禹:《读史方舆纪要》,前注43,页2449, 2500。又请看,赵鼎新:《东周战争与儒法国家的诞生》,前注29,页142。

[45] 蒙恬北筑长城的最突出的地缘政治效果是“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马”(司马迁:《史记》,前注25,页1963。),这扩展了秦实际控制或影响的疆域。

[46] 顾祖禹:“总序三”,前注43,页18。

[47] “天下之形势,视乎山川,山川之绝络,关乎都邑”;“山川奠而州域分,形势出于其间焉”。顾祖禹,“凡例”,前注43,页1。

[48] 司马迁:《史记》,前注25,页2043-44。

[49] 陈寿:《三国志》,中华书局,1959年,页912-13。

[50] 主父偃的论证是,“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”司马迁:《史记》,前注25,页2961。

[51] 关于大国治理中,必须有中央和地方“两个积极性”,请看,毛泽东:“论十大关系”,《毛泽东文集》卷7,人民出版社,1999年,页31-34。而这也是联邦制的主要优点之一。

[52] 周振鹤:《中国地方行政制度史》,前注13,第7章。

[53] 周振鹤:《中国地方行政制度史》,前注13,页236-238。

[54] 周振鹤:《中国地方行政制度史》,前注13,页241。

[55] 秦始皇统一六国之后,开始拓展到岭南地区的百越之地,前219年,秦始皇派50万大军,并于前214年完成平定岭南(主要是今广东和广西),并在岭南设立了南海、桂林和象三郡。秦始皇与前221年也曾向福建派出军队,并于前220年在今福建区域设置了闽中郡。但由于闽中远离中原,地处偏远,山高路险,且越人强悍,难于统治,因此闽中郡虽是秦王朝的四十郡之一,建制却不同,中央政府并未派守尉令长到闽中来,只是废去闽越王的王位,但让其继续统治该地,中央在闽越未有实际的统治。

[56] 关于南澳岛的军事地理重要性以及历史,顾祖禹在《读史方舆纪要》中不少叙述和论述(前注43,页4564-65,4588,4723-24),并曾多次提及明代的海倭和海寇。

[57] 双重领导的最早的理论根据是,“大国三卿,皆命于天子……次国三卿,二卿命于天子,一卿命于其君……小国二卿,皆命于其君”(《十三经注疏 礼记正义》,李学勤[主编],北京大学出版社,1999年,页409-10)。双重领导的最早的实践可以追溯到汉初中央向各诸侯国派驻的丞相,丞相既要听命于其服务的诸侯王,但更必须听命于中央,中央政府则借此来压缩和钳制可能做大的地方割据势力。

[58] 周振鹤,《中国地方行政制度史》,前注13,页285-294。

[59] 参看,季士家:“江南分省考实”,《中国历史地理论丛》,1990年2期,页

[60] 中国行政区划研究会编:“我国行政区划改革设想”,《中国行政区划研究》,中国社会出版社,1991年(内部版)。

[61] 吉登斯:《民族-国家与暴力》,胡宗泽、赵力涛[译],三联书店,1998,页98。

[62] 苏力:“宪制的军事塑造”,《法学评论》,2015年1期。

[63] 费正清(《中国的世界秩序:传统中国的对外关系》,杜继东[译],中国社会科学出版社,2010年,页2, 8)在讨论古代中国的世界秩序体系时,指出古代中国由三层组成,即中国文化圈、亚洲内陆游牧半游牧民族的朝贡部落或政权,以及外夷;他还将古代中国的藩属国划分为内藩和外藩,在一定条件下外藩也可能转变为内藩。又请看,费正清书中杨联陞的论文“从历史看中国的世界秩序”(费正清:同上,页18-20)同样借用了“中国”与“天下”以及“内服”和“外服”的区分。

[64] 例如,周振鹤将边陲的行政制度大致分为两类,一是中央政府在边陲直接设置的军管型特殊地方行政制度,二是在少数民族地区设置的羁縻州县或土司等特殊行政体制(周振鹤:同前注13,第12, 13章);而李大龙(《汉唐藩属体制研究》,中国社会科学出版社,2006年)认为汉唐时期的边疆治理体制是一种三层次或四层次的藩属体制。

[65] 周振鹤:前注13,第12-13章。

[66] 李大龙:同前注64。

[67] 杨联陞,前注63,页18;李大龙:前注63,页329-333。

[68] 参看,周振鹤,前注13,第12, 13章。

[69] 杨联陞:注63,页26-28。又可参看,方铁:“论羁縻治策向土官土司制度的演变”,《中国边疆史地研究》,2011年2期。

[70] 《十三经注疏·礼记正义》(上),前注57,页398。

[71] “唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督刺史,皆得世袭。”欧阳修、宋祁:《新唐书》,中华书局,1975年,页1119。又请看,谭其骧:“唐代羁縻州述论”,《长水粹编》,河北教育出版社,2000年。

[72] 又请看,张中奎:《改土归流与苗疆再造:清代“新疆六厅”的王化进程及其社会文化变迁》,中国社会科学出版社,2012年,页57-59。

[73] 张中奎:《改土归流与苗疆再造》,前注72,页56。

[74] 1956年对四川杆子藏区的考察发现,“‘改流’地区的总的特点是:农业和手工业的生产技术稍稍比土制恢复地区进步……;领主制已被废除;土地在名义上收归国有,农民的依附关系减弱了,农民多数已变成半农奴性质的半自由农民,只有少数仍然是农奴;租佃关系比较盛行,典当、抵押和买卖土地的现象已普遍发生,土地逐渐集中,已经产生了一批地主,富农经济也有了萌芽;这类地区没有双重政权,但基层政权仍控制在寺院、权贵和上层喇嘛手中”。参看,四川省编辑组、《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会:《四川省甘孜州藏族社会历史调查》,民族出版社,2009年,页12。

[75] 龚荫/等[编]:《中国土司制度》,云南出版社,1992年;又请看,张中奎:《改土归流与苗疆再造》,前注71,特别是第四章。

[76] 赵尔巽在《清史稿》(中华书局,1977年,页14205)有关土司制度篇章中已有记录:“[澜沧 ]江外宜土不宜流,江内宜流不宜土”。

[77] 可参看,黎澍:“孙中山上书李鸿章事迹考辨”,《历史研究》,1988年3期。

[78] 关于琉球,可参看,汪晖:“琉球:战争记忆、社会运动与历史解释”, 《亚洲视野:中國歷史的敘述》,牛津大學出版社(中國)有限公司,2010年;“琉球与区域秩序的两次巨变”,《东西之间的“西藏问题”(外二篇)》,三联书店,2011年。

[79] 古人最系统全面的著作,在我看来,当属清代顾祖禹的《读史方舆纪要》(12册)(前注43)。当代学者的著作,则有谭其骧(《长水粹编》,前注71)、周振鹤(前注13)等的研究。

[80] 有关地理要素对国家宪制的影响,西方的最早论述散见于柏拉图、亚里士多德、西塞罗和孟德斯鸠等。柏拉图在《法律篇》中就曾将地理作为城邦宪制问题的核心考量之一(“法篇”,《柏拉图全集》卷3,王晓朝[译],人民出版社,2003年,页460-463,496),认为建立城邦时,城邦选址要考虑有利于实现立法者目的的种种有利条件,城邦应当位于其疆域的中心,不能太靠近海,疆域应足以维持一定数量有节制的人的生活,人口则应足以自卫,并在邻国受侵略时能援助邻国。亚里士多德(Politics, 前注9,pp.405-08)也曾指出,城邦的地理环境应当令敌军难于进入而居民容易外出;城邦的中心城市应当是全邦的军事中心,便于派兵援助周边,同时也是便于运输和集散粮食和各种物资的商业中心。西塞罗在《国家篇》(沈叔平[译],商务印书馆,1999年,页58-59)也谈到,尽管建城于海滨会便于出兵海外,但罗马共和国创始人的远见卓识之一就是,若要长居久安,并统治广阔地域,还是不要在海滨建城,因为沿海城市会有多种无法预见的危险。……海上来犯的敌人可能在你尚未察觉之际就已到来,不易防范;沿海城市还特别容易腐败,容易受外来语言、风俗习惯和外来生活方式的影响,因此增加了维系制度的难度。