在中华优秀传统文化中,磕头(即叩首、叩头、跪拜)是一种十分庄重的礼仪形式,体现了人们对礼俗秩序的追求,影响深远并延续至今,在我国部分地区仍然存在,其中华北平原、齐鲁大地尤为盛行,并备受关注。借此寒假返乡,笔者对鲁西南地区过年磕头礼俗展开了田野观察,过年磕头主要存在于乡村地区,在城镇地区比较少见,包括向神祇磕头、向祖先磕头和向长辈磕头,磕头仪式承载着多重内涵和意义:其一为“神祇信仰”,以家庭为单位焚香跪拜,祈愿天地神灵庇佑;其二为“祖先追思”,通过宗族集体悬“主”磕头、祭扫陵墓,凝聚血缘与宗族认同;其三为“尊长孝亲”,晚辈以个体仪式向家族长辈行跪拜礼,传递孝悌伦理。以鲁西南Z村为例,这座典型的宗族型村庄至今保留着过年磕头的习俗——从腊月廿三送灶神、除夕迎神摆供,到初一“起五更”集体祭祖、逐户拜年,传统礼仪在乡土社会中仍鲜活存续,并发挥着重要作用。

一、向神祇磕头

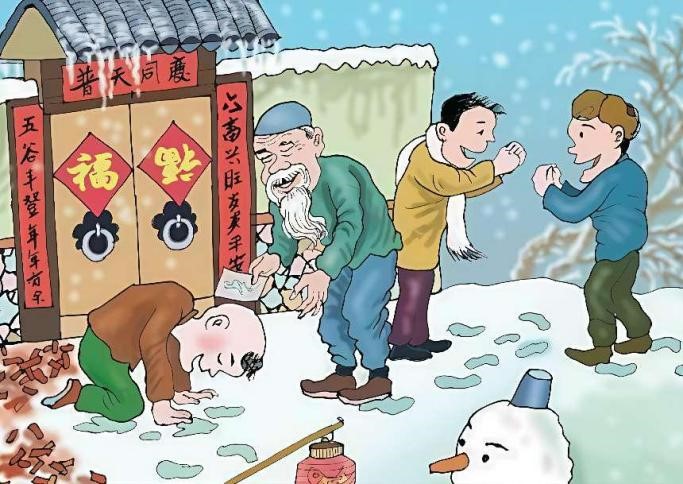

在鲁西南地区,人们常说,进了腊月就是年了。在农村,腊月二十三(即“小年”)送“灶神爷”上天,灶神爷被视为“一家之主”,上天言好事,下界保平安,这一天要回天述职,家里人会向灶神爷进香烧宝(用纸折的“金元宝”),将灶神爷从厨房墙壁上“请”下来,随着金元宝一起烧,然后家里人会一起磕头。在除夕上午,各家各户开始贴春联,既是为了祈福迎祥,驱邪避灾,也是为了装饰环境、增添节日氛围,不过在贴春联之前,要先将“老天爷(天地三界十方万灵真宰)”“灶神爷”贴上,意思是迎接或者说“请”老天爷和灶神爷来家里过年,然后要在老天爷的香台上摆放贡品(简称“摆贡”),接着烧香,然后家人(主要是家中的妇女,如祖母、母亲)跪在香台前烧金元宝,一边烧一边祈求老天爷保佑、赐福,最后向老天爷磕头,由此礼毕。向神祇磕头并不只有除夕上午。在除夕傍晚,下午五点钟人们普遍就已吃过晚饭,晚饭后,祖母或母亲会向老天爷、灶神爷和财神爷进香送宝,并依次磕头,祈求神可以保佑、赐福。在大年初一,人们会“起五更”,这时要再次向老天爷、灶神爷和财神爷进香送宝,并磕头,祈求保佑和赐福;同时,村里有土地庙或寺庙的,人们也会去向土地爷、佛祖和菩萨进香送宝,并磕头祈福。对于村里的人来说,只有过了正月十五(即元宵节)才算基本过完年,在正月十五这天晚上,老天爷就要回天了,这天晚饭后,街上会有放烟花的,烟花表演结束后,不过近年来已经没有烟花表演了,往往是在香烛快燃尽时,祖母或母亲会在老天爷的香台前进宝,将老天爷“请下来”,随着金元宝一起烧,金元宝就是老天爷回天的“盘缠”,然后家里人会向老天爷磕头,祈求老天爷保佑、赐福。

二、向祖先磕头

向祖先磕头,即通过跪拜礼仪表达对逝去先辈的敬意和怀念。在除夕这一天下午,外出务工、求学的人都已返乡,即使在县城工作、生活的人也会返回乡村,一个家族(通常在五服以内,有的也会延伸到六服或七服)里面,由辈分最长的人在其家中主持悬“主(这是一个在布上面画的家族谱系,上面会有逝去先祖的姓名)”,悬挂在堂屋客厅,而后家族中的男性一起步行前往陵地(安葬先辈的地方,主要在田里,本地称为“上陵”),去的男性主要有中年、青年和少年,考虑到老年人行动不便,老年人往往不再前往,上陵对于人数没有严格的要求,也并不是家族中的所有男性都要去,但是鼓励想去的和能去的都去,在去的路上也会看到其他家族也在上陵,在到达陵地后,要在先辈坟前烧香、烧金元宝,然后在辈分高者的带领下在每一个坟前一起作揖、磕头,并说来请先辈们回家过年,礼毕,走之前会燃放鞭炮,然后再一起返回悬主家中,在“主”前一起作揖、磕头,意思是已经将祖先请回,礼毕后各自回家。等到大年初一,人们会“起五更”,即在凌晨三点至五点,部分也有至六点的,人们便早早起来,家中的男性在前一天约好的时间前往本家族悬“主”者家中,当家族中主要的男性成员到齐后,一起作揖、磕头,起五更的男性主要是中年人,并不强制青年、少年、儿童参与,在向本家族的“主”磕头后,然后家族中的这些男性成员还会一起去全村的“家庙”磕头,里面供奉着全村的祖先和逝去的人,此外还会去其他家族的“主”上去磕头,由于村庄比较大,因而普遍只是就近将本队的“主”磕一遍,一直进行到六点多天亮时,在向其他家族的“主”磕头时,并不会考虑这个家族的辈分,一是“主”上有长辈,二是“逝者为大”,所以不会有分别。对于中年人为何能够坚持,A先生(55岁,农民)表示,人家来自己家的“主”上磕头,我们也应该去别人家“主”上磕头,不仅是习俗,也是一份情谊。天亮后,初一上午,村里的干部和年长的人会组织一部分中年男性去镇上,甚至县里的其他同姓村的“家庙”去磕头。

三、向长辈磕头

向长辈磕头,这里的“长辈”主要包括家族内部的长辈、家族外部熟悉的长辈和村庄外部的家族的亲戚(即“外戚”),所跪拜的“长辈”不仅是辈分高,而且年纪大,并不会向辈分高、年纪小的人跪拜。一是向家族内部的长辈磕头,比如子女向父母磕头,孙子向祖父母磕头、侄子向叔伯母磕头,家族内部的晚辈原则上都应该向长辈磕头,对于已迈入老年阶段的长辈来说,他们是比较看重这些礼节的,晚辈向他们磕头,他们会很开心,认为这是晚辈孝敬、尊重自己,处于中年阶段的长辈则认为自己还不到接受磕头的年龄,认为对方给自己磕头意味着自己显老了,因而尚未满六十岁的人并不在意,也不太希望家族中的晚辈给他们磕头,除此之外,磕头行礼还能化解长辈与晚辈之间的矛盾,据B先生(55岁,农民)所言,在家族中,偶尔也会因为一些琐事,在长辈与晚辈之间产生矛盾和间隙,但若是过年时,这个晚辈能够给长辈磕个头,则长辈便不再计较,“一家人不说两家话,这事就过去了”,由此家族内部的矛盾便得以化解。二是向家族外部熟悉的长辈磕头,即在初一上午,在村里面,当晚辈遇到熟悉的、年老的、德高望重的长辈时,都可以磕头,主要是村里的中年人向他们磕头行礼,既是向他们表示尊重,也是向他们表达曾经给予帮助的感谢。三是向村庄外部的家族亲戚磕头,从初一早晨开始,当在本村磕头完毕后,家族中的男性成员还要去其他村看望年长的亲戚,去给他们磕头拜年,比如舅父母、姑父母、姨父母等,在见面后既要向他们磕头,也要向他们家中的“主”磕头,还有女儿回娘家,女儿女婿及子女都要去给(岳)父母、外公外婆磕头,向娘家家族中的“主”和“长辈”磕头,向他们拜年。

四、过年磕头的社会性意义

在鲁西南地区,过年磕头礼俗作为传统文化的重要载体,不仅是一种仪式性行为,更承载着深刻的社会功能与文化意义。通过对Z村的观察可以发现,这一礼俗对维系乡村社会的文化秩序与社会网络,以及开展社会治理有着重要的社会意义。

第一,神祇信仰提供心理与情感支持。向神祇磕头的习俗是鲁西南地区传统信仰文化的重要体现,表达的是对神祇的崇拜和敬畏,一直延续至今,目前主要由中老年家庭妇女来完成相应的仪式。在乡村社会中,中老年家庭妇女的受教育水平普遍比较低,对现代性知识和科学文化的认识也比较有限,而受传统信仰文化的熏陶比较深刻,同时她们在家庭中承担着诸多的任务和责任,面临着各种生活压力和不确定性,通过向神祇磕头祈求保佑,能够让她们在心理上获得一种安慰,相信在神祇的护佑下,家庭能够平安顺遂,生活中的困难也能够得到化解,从而缓解焦虑和担忧,获得内心的平静和安宁。她们将对家人的爱、对未来的期望通过这种仪式传达给神祇,也是一种情感的寄托,有助于她们在新的一年里以更积极的心态面对生活。

第二,集体行动强化家族团结和共同体认同。在悬“主”、上陵、起五更过程中,家族中的男性集体去磕头,以及在村干部、长辈的带领下前往其他村的同姓家庙磕头,本质上是一种宗族性集体行动,可以凝聚血缘亲族的团结,也可以强化同姓共同体的认同。一方面,在家族内部,通过集体上陵、在“主”前磕头,家族成员共同缅怀祖先,可以增强家族成员之间的情感联结,使家族成员深刻感受到家族的延续和自己作为家族一员的责任与使命,从而使家族团结更加紧密。另一方面,不同家族虽分支有别,但同村、同姓意味着有共同的祖先,男性成员集体去给其他同姓家族的祖先磕头,是对共同血脉根源的一种追溯和确认,强化了 “同姓一家亲” 的理念,让大家意识到在更久远的历史中,彼此是同根同源的一家人,从而增强了人们对村庄共同体、对整个同姓宗族的认同感和归属感。

第三,磕头礼俗促成良好家风与和谐社会。一是向祖先、长辈磕头是孝道的直观体现,体现的是晚辈对长辈的尊重,同时,家族成员之间也会因为这种传统礼仪而相互关爱、相互扶持,兄友弟恭,增进家族成员之间的情谊,使家庭关系更加和睦,“父慈子孝、兄友弟恭” 的孝悌观念得以传承和强化,从而有利于形成尊老爱幼、和睦相处的良好家风。二是在乡村社会中,大家共同遵循着向神祇磕头的习俗,这种共同的行为规范和信仰观念有助于形成一种无形的社会约束,家庭妇女作为家庭和社会的重要成员,通过参与这一习俗,接受其中蕴含的道德和价值观念,如敬畏神灵、善良正直、勤劳节俭等,从而规范自己的行为,有利于维护乡村社会的公序良俗。三是男性成员向其他家族的“主”磕头,向其他同姓村的家庙磕头,有助于打破小家族之间的界限,促进不同家族分支之间的交流与互动,增进了解,消除可能存在的误解和矛盾,营造和谐的邻里氛围,从而使整个乡村社会更加和谐稳定。

第四,磕头文化作为一种礼仪规范,其上述社会性功能亦能助力基层社会治理。一是磕头礼仪对今天人们的行为仍然具有一定的约束和引导作用,这些规范在日常生活中延伸为人们的行为准则,使人们在社会交往中更加注重礼仪、尊重他人,有助于维护社会公共秩序,促进社会的文明进步,为社会治理提供良好的行为基础。二是磕头习俗所承载的感恩、敬畏、孝悌等观念,与社会主流道德规范相契合,它以一种潜移默化的方式,引导人们遵守道德准则,如尊敬长辈、诚实守信、和睦邻里等,有助于在社会层面形成良好的道德风尚,减少不道德行为的发生,降低社会治理中道德约束方面的成本。三是磕头习俗通过促进家庭成员之间、邻里之间以及不同家族之间的和谐关系,减少矛盾和冲突的发生,引导人们以平和、理性的方式解决问题,从而降低社会矛盾的激化程度,以及将矛盾纠纷化解在基层,可以减轻社会治理在矛盾调解方面的压力。

五、现代性背景下磕头文化的嬗变

磕头行为可以追溯到远古时期,是人类对自然力量、祖先等的一种本能的敬畏和崇拜的表达方式,是宗教信仰和祭祀活动的一部分,但是在进入封建社会时期,磕头被封建统治者进一步强化和规范,成为封建等级制度的重要组成部分,是维护“三纲五常”和封建统治秩序的一种礼仪手段,体现了封建社会中的长幼尊卑秩序,也因此,在进入现代社会之后,磕头在许多地方被许多人视为传统文化中的糟粕,被视为规训人的一种身体仪式,与现代社会文明的自由、平等相背离,因而受到广泛地抵制和排斥。在鲁西南地区,受现代性因素的影响,磕头文化也正经历着深刻的变迁,面临着消解与弱化的挑战。

当前,鲁西南乡村地区过年磕头正在从范围、仪式、参与群体和重视程度等诸多方面走向消解和弱化。一是磕头范围正在逐步缩小,以往,磕头的对象较为广泛,而如今,磕头的范围正在缩小至直系长辈或关系非常亲近的近亲之间进行,对于一些远亲或同村的非近亲长辈,磕头的行为已逐渐减少,甚至不再进行,人们见面时往往只是打个招呼而已。二是磕头仪式日益简化,传统的磕头有着比较严格的规范和流程,但是现在已逐渐没有那么多的要求了,磕头姿势是否规范、磕头是否按照顺序等不再作要求,尤其是一些村庄中的长辈,遇到便会磕头,遇不到可能就算了。三是参与人员的数量在不断减少,过去家族中的男女老少基本都会参与到磕头拜年活动中,但现在越来越多的年轻人对磕头文化缺乏兴趣,甚至抵触磕头,参与的积极性大幅降低,导致磕头的群体规模逐渐缩小,主要集中在中老年人群体,其中男性以40岁至70岁为主,女性则以40岁以上为主。四是人们对磕头的重视程度也明显降低,以前过年磕头是非常重要的传统习俗,人们会认真对待,甚至远在外地的人也要返乡向祖先、长辈磕头,而现在磕头的重要性已让位于其他娱乐活动或社交活动,比如许多年轻人不再选择返乡过年,而是倾向于外出旅游,对磕头文化的认同感和重视程度明显下降。

在造成磕头文化消解与弱化的现代性因素中,社会结构变迁和文化观念变化是最为主要的因素。一方面,从社会结构的变迁来看,其表现主要体现在以下两个方面:一是家庭结构呈现出小型化的趋势,在现代社会中,鲁西南乡村地区的家庭结构逐渐从传统的大家庭向小型化的核心家庭转变,当年轻人结婚后,通常便与父母分开居住,有的进城生活,即使在乡村生活,也会有独立的家园,因而与长辈的共同生活时间减少,家庭观念和家族意识相对淡化,磕头文化所依赖的大家庭环境和家族氛围逐渐减弱;二是城镇化的背景下,人口流动加剧,许多年轻人常年在外工作、学习和生活,甚至过年也无法返乡,同时他们在外也接触到了不同的文化和生活方式,受到城市文化和现代观念的影响较大,已逐渐接受了城市中的社交礼仪,导致他们逐渐对家乡传统磕头文化的认同感和参与度降低,而且人口流动使得家族成员之间的联系变得松散,过年时难以像过去那样全员聚齐进行磕头拜年。另一方面,文化观念的变化也对磕头文化产生了重要影响,一是现代思想的冲击,随着教育水平的提高和信息传播的日益便捷,现代的平等、自由、个性等思想观念已深入人心,年轻人更加注重个人的权利和自由,对传统磕头文化中所蕴含的等级观念和繁琐礼节产生了抵触情绪,他们认为磕头是一种落后的、不尊重个人尊严的行为,不符合现代社会的价值观,所以返乡青年逐渐对磕头行为表现出较为明显的抵触态度;二是多元文化的广泛影响,西方的节日和文化习俗以及现代的娱乐方式等对传统过年磕头文化构成了强烈冲击,使得年轻人更倾向于追求时尚、新颖的过年、拜年活动,比如选择旅游过年,通过线上云拜年的方式向亲朋好友送上祝福,即使在线下拜年,他们也更倾向于通过握手或口头语言来表达问候,而不再愿意采用磕头这种传统的拜年方式。

六、结语

作为传统文化的重要载体,鲁西南地区的过年磕头习俗不仅是礼仪的传承,更是乡村社会秩序与情感联结的纽带,在维系家族团结、强化共同体认同、传递孝悌观念等方面发挥着不可替代的作用,一定程度上为基层社会治理提供了文化基础。然而,在现代性冲击下,这一习俗正面临范围缩小、仪式简化、参与群体老龄化等挑战,折射出城镇化进程中传统与现代的张力。社会结构的变迁与文化观念的转型,促使磕头文化从“全盘遵循”转向“选择性保留”,其核心功能逐渐从仪式性规范转化为情感性和治理性表达。未来,如何在尊重个体选择与自由的基础上,挖掘传统礼仪的精神内核,通过创新形式与内涵,使其与现代生活相融合,是延续文化生命力的关键。磕头文化的嬗变既是乡村社会转型的缩影,也为理解传统文化在现代社会的适应性提供了独特视角——它并非简单的存废之争,而是一场关于文化价值再诠释的实践。