笔者家乡位于东部沿海地区,是浙东地区的某个小村庄。所在乡镇的发展规划是走旅游路线,偏向于宜居型,整体上家乡人民的生活比较幸福安逸。在我们当地,大多数家庭信仰佛教,并与祖宗崇拜相结合,而老太太们是这种信仰的主力军或直接践行者。所谓念佛,即礼佛,老太太们通过一定的行为来表达对菩萨和祖宗的尊崇,表现为“烧香火”。“香火”何来?靠老太太们“念”出来,念诵佛经完毕后烧给菩萨和祖宗,通过此种活动来祈求菩萨和祖宗的福佑。念佛行为是怎么进行的?老太太们念佛还能赚钱?为何村里普遍由老太太们来念佛?在寒假返乡期间,笔者对家乡农村老太太们的普遍性念佛行为,尤其是老太太们去别人家里念佛能收费这一社会现象进行观察,并试图理解这一现象背后的成因。

一、农村老太太念佛的普遍化

信仰佛教作为我们当地的传统,代代相传,是农村家庭的普遍选择。据外公描述,不管是在物质匮乏的年代,还是在更遥远的过去,历来大多数家庭都有念佛的需求。一来念佛是供奉祖先的必做事务,在当地人心目中祖宗被置于非常重要的地位,多念佛把祖宗伺候好了,后代才有可能发展得好。二来念佛是尊敬菩萨的必修功德,家中有要事有愿望要求菩萨,就要带着日日念佛的虔诚,念佛越多越能证明虔诚。因此几乎家家户户有老太太负责念佛,这是传递下来的信仰血脉。随着生活水平的提高,老太太们有更多的时间和精力投入到念佛行为中,念佛的风气更盛,在规模上不断扩大。

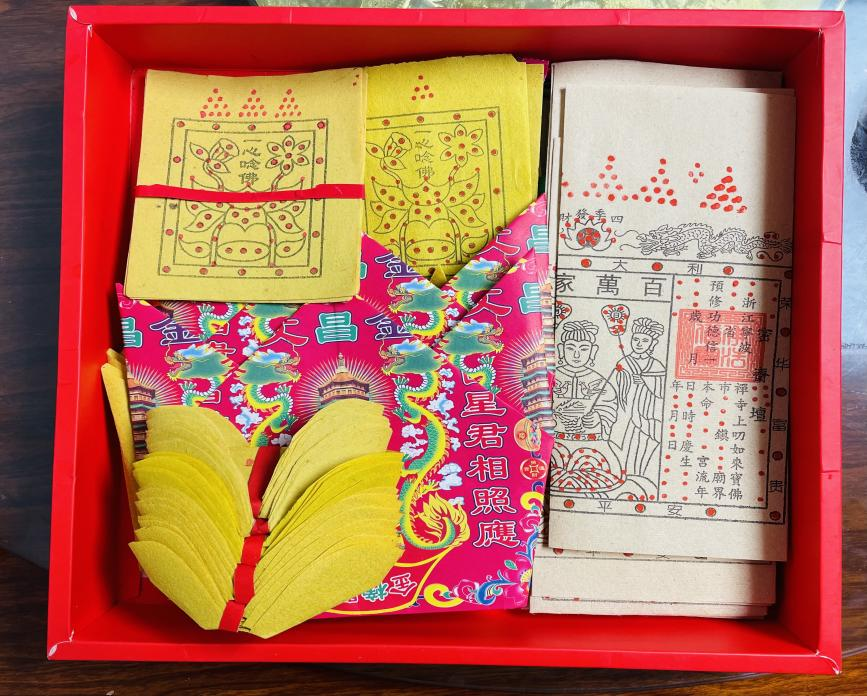

念佛的主体是农村中的老年女性,一般在60~80岁。60岁出头的老太太在念佛群体中属于“年轻人”,当然也有个别50多岁的女性在打零工之余也会念佛。老太太们念佛,念的是“佛经”,即对普通的黄梅纸进行一定的加工,使之成为符合要求的佛经。加工过程大致如下:在没有念之前佛经只是普通的黄梅纸,老太太们会把黄梅纸按照不同的需求折成不同的形状,在上面用细桃树枝蘸着红色染料点出特定符号,剪一些图案贴在上面,有些还要在上面写字,如“四方佛”“弘传序”“财神经”等。除了这些可见的形式化操作外,最重要的是老太太们的“念佛”行为本身,即根据需求念相应的经文。佛经通常都需要念几十遍,因此老太太们都会有佛珠来计算遍数。只有扎扎实实地把经文遍数念完后,才算是完成了从黄梅纸到佛经的完整加工。念好的佛经相当于另一个世界的“钱币”,把佛经烧给菩萨和祖宗相当于把“钱币”给他们,让菩萨和祖宗生活更加富足,以祈求现世的人获得保佑。如果送给某个特定的去世亲人,在烧佛经之前,老太太们需要在佛经上写清楚亲人的身份信息和生前住址,保证“钱币”可以顺利送到。

图一:念佛的老太太(此张图片来自百度)

农村里老太太念佛的行为相当普遍。笔者的奶奶是在2008年左右开始接触念佛的,当时她57岁。奶奶没有上过学也基本不识字,因此学习念佛的过程很不容易。那时我还在读小学,奶奶天天抱着本佛经让我教她。刚开始全文跟着我念,后来奶奶能记住大概内容了,最后她可以不看经书背得飞快。这一效果对于最初不识字的奶奶来说是不可思议的,可见她的努力和虔诚。笔者的奶奶并不是个例,多数老太太们都经历了这一识字和记忆的启蒙阶段。念佛的老太太之间也是会相互学习的,有经验的老太太会教新手老太太识字、折佛经、念佛礼仪等,手把手带着入门。在十多年前村里已经盛行念佛的风气,但奶奶念佛会遭到反对,家里人会觉得奶奶整天念佛没时间顾家了。而现在奶奶念佛,家人们不会像当年那样抵触了,采取的也是劝说语气:“要半夜早起,太辛苦了”“出门的时候天还是黑的,万一摔着了不安全”“天天吃素营养要不上的,对身体不好”。当然劝是劝不住的,奶奶现在自由地念佛,经常参加集体念佛活动、和别的老太太一块为菩萨庆生、认识新的念佛老太太与她们“结缘”、偶尔被邀请去别人家里念佛赚钱,这些奶奶都会自豪地分享给我。

这一转变是如何发生的呢?笔者的理解是:现在家里人已经不再需要奶奶照料了,家中的农作物和家禽数量有限也不需要奶奶投入很多的精力。念佛对于奶奶来说是一种排遣孤独、与他人交流的方式,更像是一门“副业”或“爱好”,在满足宗教需求的同时,给奶奶带来精神和物质的慰藉。与老太太们的念佛热潮相比,村里的中青年群体从不参与这类需要投入大量时间精力的念佛行为,而只是简单礼佛和对祖宗叩拜祭奠,农村中老爷爷们也不加入念佛群体。从实际情况来看,基于信仰佛教和祖宗崇拜发展出的念佛行为专属于农村老太太群体。

二、农村老太太念佛的三种功能

农村老太太们的念佛行为具有多重功能:直接服务于宗教信仰、间接为老太太们提供社交和赚点零钱的途径。同时,老太太们的念佛活动贯穿于多个场景中,表现为在自己家里念佛、组团去庙里念佛和受邀去别人家里念佛,这些场景对应着以上三重功能。

(一)作为宗教信仰的念佛

作为宗教信仰的念佛是农村老太太们行为选择的起点,也是念佛最为重要的功能。在念佛过程中,老太太们把绝大部分的精力投入在供奉自家祖宗上,这是诸多念佛场景下的头等大事,其主要的任务是准备好每年给祖宗祭祀时所需要用到的佛经。

祭祀一般每年四次,分别发生于年底、清明、七月半(鬼节)和冬至。在每次祭祀过程中,需要把念好的佛经烧给家里的各个祖宗,祈求他们庇护家人的平安。老太太们有时会嘲笑香火店,说他们卖的佛经是录音机放出来的,没有自己念得好。祭祀祖宗是传统家庭必须进行的活动,烧佛经是必经的环节。没有准备好佛经的家庭只能去买其他老太太多余的佛经,这是不得已的办法。大家很重视用于供奉自家祖宗的佛经,但是用于买卖的佛经质量很难得到保证。老太太念佛时偷懒少念几遍,佛经上也看不出来。而佛经里的经文遍数不够,祖宗就会吃亏,收到的“钱”没有别人家祖宗的多。因此,农村老太太们在有能力的情况下,都尽量选择自己念佛。除了供奉祖宗外,老太太们在家里念的佛经也有为至亲准备的。对于已经去世的兄弟姐妹或父母,老太太们需要在他们去世的纪念日里捎去一个装满佛经的佛箱,由子女烧掉。家里有小孩读书的,老太太们会念点保佑功名的佛经,去庙里上香时送给菩萨。

图二:奶奶的佛经盒

佛经是宗教信仰的直接载体和质料,老太太们花费很多精力在家中念诵佛经,某些重要的佛经还需要老太太们专门去庙里念诵。对于大多数的老太太而言,把自己家里需要用到的佛经念完已经很不错了,很少会再有精力念佛经卖给别人,由此可见佛经的珍贵。通常农村家庭多多少少有农田,农忙季节需要干活。而且念佛要求提前一礼拜吃素,中间要是不小心吃荤了,就得重头再来。还有一些意外情况,比如至亲去世,按照惯例老太太们在好几个月内都要回避念佛。很少有老太太可以完全不干农活、不照顾家人,全身心投入念佛的,这类老太太专心“搞事业”,通常能成为念佛的“头头”。

(二)作为社交活动的念佛

农村老太太们通常集体去庙里念佛给菩萨庆生,集体规模有时十余人,有时上百人。这时念佛除了信仰宗教的基础功能外,还提供了老太太们进行社交的平台。我们村的庙里供着十来尊菩萨,每逢各个菩萨生日,有空的老太太们就要一同前往庙里念佛。老太太们在集体念诵之后,会把佛经烧给菩萨,相当于送菩萨“钱币”,以此来获得菩萨的庇佑。如果是“次要”的菩萨生日,参加的老太太会少一些,但如果是守护当地最重要的菩萨过生日,几乎整个行政村的念佛老太太们都会出动。笔者所在的行政村由四个自然村合并组成,自然村内部根据姓氏分成若干“小村”,整个行政村总计两千余人。

据奶奶描述,老太太们会一起炒生日面,把面条供奉在菩萨面前,然后集体念诵佛经;庆生仪式上有十几桌素菜组成的酒席,由全体出席的念佛老太太一起出资一起吃。老太太们还会自发组织给本村的寺庙捐电扇、捐空调,改善大家的念佛条件。不过捐赠活动通常在各个小村的小团体内组织进行,很少逾越小村的边界。庙里有专门负责组织的老太太,她们有钱有闲,其他的老太太也会量力而行,响应号召。老太太们以念佛为共同志趣,形成了有一定凝聚力的社交圈子。

此外,老太太们会去庙里加工佛经。据奶奶说在家里念的佛经是“小佛经”,拿到庙里在菩萨面前供奉后,经庙里的木鱼敲一敲,“小佛经”就能变成“大佛经”。“大佛经”的功效更强,有要事请求菩萨时需要用到“大佛经”。老太太们对“大佛经”有共同的需求,会结伴来庙里有组织地加工佛经。奶奶平时去庙里挺积极的,经常参加菩萨的庆生,一来她觉得积极供奉菩萨是很好的事情,二来她喜欢很多人在一起的热闹氛围,不像在家里只有自己一个人待着。这么多老太太一起来庙里也不仅仅是单纯念佛,还有聊天谈话进行社交。每次组团念佛,近期村里发生的大小事情大家都知道了。因此,老太太们集体来庙里念佛,既有对菩萨的尊重,在仪式上显得十分庄重,态度上十分尊崇,为自己和家里人祈福积德,也能尽情地与同辈人交流,一起念佛做事,集体性行动给老太太们带来社会交往的支持和快乐。

(三)作为零工经济的念佛

村里人在有需要的情况下,会出资邀请一定数量的老太太到自己家里来念佛祈福。这里的“出资”,是指主人要给前来念佛的老太太付钱,近几年的价格是每人每天120元至150元,还要为老太太们提供早餐和茶点。这是念佛的又一衍生功能,即作为一种零工经济,让老太太们有机会争点零花钱。主人出资邀请老太太可以出于各种名目,如念生日佛、新屋佛、五百岁佛、六百岁佛等等。

简单介绍下,生日佛是指家中有人满整数岁生日了,如满70岁、80岁,可以请老太太们念一些佛经,然后以本人名义送给菩萨。因为达到整数年龄是一件挺重要的事情,本人可能会遇到“劫”,需要通过这种方式来预防或缓解,生日佛是邀请老太太念佛最为普遍的事由。通常邀请老太太的数量在10、13或16人,这已经形成了惯例。此外,家中若有人生病,也可以邀请老太太来念佛,以患病者的名义送给菩萨或祖宗。五百岁佛、六百岁要求邀请年龄加起来是500岁或600岁的8个老太太来念佛,年龄加起来超出一点点也没事。很神奇的是,在小村范围内,老人的年龄和生肖村里人彼此间都大概记着,这就是熟人社会吧。这些佛经是老太太们为自己或配偶积攒的,等老人老去了就可以把佛经带走,在来世使用。同理,如果有去世的亲人过阴寿,或是去世满周年的,也可以请老太太们念点佛经送给已去世的亲人,供亲人在另一个世界里富足地生活。甚至亲人病入膏肓已经回天无力了,家里人也会请老太太们来念佛,在他去世后把佛经烧成的灰烬与人一块入土。据外婆说,以前没有这么多繁复的念佛名目,老太太们把自己家里最基础的祭祀祖宗任务完成就够了。普通家庭根本无力请老太太念佛,祭祀时的佛经只是薄薄的几张;而现在条件好了,念佛的名目越来越多,烧掉的佛经也越来越厚了。

图三:受邀去主人家念佛的老太太们

主人邀请老太太们念的佛经,要么送给菩萨,要么送给祖宗或来世的自己。这需要和家乡的宗教观联系起来理解:人们是比较“迷信”的,但又不是纯粹的真诚信仰,而是带有一定的实用或功利目的,祈求菩萨或祖宗满足一定的需求,或换取家人来世的生活富足。念佛时邀请的老太太不在少数,十余个人,念佛的时间在一至三天不等,主人需要给每个老太太每天一百多元的报酬,还要提供点心茶歇,对于普通的家庭来说其实也是一笔不小的支出,但大家普遍愿意承受。

老太太们虽然能赚钱,但这项活动还是比较辛苦的。从念佛的时间安排来看,老太太们去别人家里念佛,需要在凌晨三点到达主人家,直接开始念诵佛经。早餐时间通常是七八点,直到上午十点老太太们才可以回家休息,十一点至下午四点老太太们继续保持念佛状态,中间会有一定的休息时间。念佛时很难“摸鱼”,笔者见到过老太太们念佛时的场景:最能干的念佛老太太把握全场节奏,全场老太太们大声背诵佛经并轮流敲打木鱼,每个老太太跟前都会放着一沓厚厚的佛经,需要把这些都念完,一天的任务才算完成。虽然一般情况下主人很尊重并体谅老太太们,在休息时间大家可以轻松聊天打趣,但是如果有个别老太太在念佛过程中交头接耳,影响了任务的完成甚至影响了整体的氛围,主人会提出批评,并且这一评价会在村里传播。

再从“赚钱”本身来考量,老太太们靠念佛赚钱可以看作一种零工经济。赚大钱是不可能的,村里不会每天都有念佛的机会,有也不一定正好能轮到特定的老太太。对于我奶奶这类比较“佛系”的老太太而言,念佛类似于“打零工”,运气好时可以赚一些,没有人请她念佛也没事,相当灵活。我奶奶和外婆受邀去别人家念佛的频率,一年中差不多都是十几次,不能再多了。而对念佛颇有心得全职投入念佛的老太太,一年中受邀念佛的次数可以达到七八十次。以一位全职念佛的湖东奶奶为例:湖东奶奶出生于地主家庭后来家道中落,她能读书写字而且对于念佛的各种礼仪要求都很懂,普通老太太们常常需要向她学习。湖东奶奶一人独居,只需要操心自己,不用种地养家禽,全身心地投入念佛。高频率参加受邀念佛活动的收入可以覆盖她在农村里的生活成本,甚至还能攒些小钱。对于这类老太太而言,念佛活动很大地拓展了养老资源,为其收获金钱和念佛领域的权威地位。同时,也要注意到虽然老太太们受邀念佛可以赚点小钱,但自己家有这方面的需求时,照样需要付费请别的老太太来念佛,也算是有来有往。

三、农村里为何是老太太们念佛

老太太们作为念佛群体的主力军,掌握着念佛活动的“话语权”。农村老太太群体热衷于念佛,背后自然有其成因,可以将其归结为情感任务、社交需求、物质激励三个层次。

(一)宗教义务下的自发情感任务

在信仰佛教的家庭看来,佛经就类似于“生活必需品”,供奉祖宗和菩萨要用,家人若遇到点灾祸也要用。这就意味着,家庭中需要有人对宗教事务、礼仪略懂些,把作为宗教信仰载体的佛经准备好,才能在重要的节日里顺利进行祭祀活动。给祖宗烧佛经是基本义务。若家庭中没有人念佛,整个家庭的宗教信仰便很难维持下去。在村庄里青年人和中年人要挣钱养家根本无暇念佛,老年人则相对有精力和经验来操持家里的宗教事宜,心里也总想着要为子女多做点事情。既然老太太们空闲着不忙于干农活,同时念佛没有很高的准入门槛,那不如念念佛经为家庭的宗教信仰服务。于是老太太们从家庭情感出发,自愿承担了念佛这一需要投入大量时间精力的职责。

由老太太负责念佛的职责分工代代相传,形成了约定俗成的惯例。那最初为什么是老太太们来念佛呢?这种与宗教密切相关的事情,按理说不是应该由男性来主导吗?我的理解是,各司其职。正如费孝通先生在《生育制度》所提到的,按照性别进行社会分工,是所有社会遵循的普遍规律。农村中家庭宗教任务主要是每年四次的祭拜仪式,以及春节、清明扫墓。在家庭的宗教任务中,老太太们承担念诵佛经这一部分而非全部。男性同样参与家庭宗教事务并占据着主导地位,例如给祖先上坟依旧是男性出面去做,祭拜仪式也是由老爷爷老奶奶共同操持。而老太太们需要做好幕后准备工作,比如做好祭祀时要用到的饭菜,准备好祭祀中烧香拜佛要用到“质料”,即佛经。

从念佛本身来看,繁琐、低效,家庭成员中似乎也只能由老太太们来做。除非是专业的僧人,老爷爷们一般不愿意念佛。事实上,相比于老奶奶们,老爷爷们在村庄中享有更多的就业机会。念佛需要老太太们吃斋、识字、背佛经,这对于农村中普遍没有接受过教育的老年人来说是很大的考验,很少有男性愿意主动承受。这样子理解有些消极和偏激,把女性的地位矮化了。我的一个阿婆曾说过,“当女人真苦,年轻时干活生孩子,年纪大了还要吃素念佛”,话虽这么说,她照样吃素念佛。在我们村庄中,老太太们对于宗教活动的参与无关权力而是出自情感,老太太们念佛是对整个家庭宗教信仰的一种贡献、服务甚至牺牲。为了家人,不管是主动还是无奈,老太太们普遍自发选择念佛。

(二)互助圈范围内的社会交往需求

村庄中各个家庭之间彼此熟悉,没有外来人口的流入,是典型的熟人社会。从互助性来看,参加念佛的老太太们家中持相同信仰,于是大家自发组织起来念佛,形成一个小圈子。从地域范围上看,老太太们的念佛活动范围基本限于自己所在的“小村”,就像一个“小团体”。老太太们组团去庙里念佛时,带头的老太太首先通知本村老太太,她们若没空去参加,头头才会去叫别村的老太太。主人通常出资邀请本村老太太,实在凑不到人时,才会叫别村的老太太。这或许可以理解为熟人社会里公认的准则,既然都是同一个村的,就要相互支持和照顾。这回你请了某个老太太来家里念佛,受邀的老太太下回家里需要时也会想到邀请你。

念佛互助圈为老太太们提供了社交渠道。如前面所说,念佛以宗教信仰为基点,衍生出社交活动的功能,这恰恰符合农村老太太们的精神需求。在农村中,老年女性比起男性,“享乐”、解闷的法子要少得多。村里的老年活动中心里打麻将打牌下棋的基本上是男性,老年女性很少会出门进行这些娱乐活动。子女们忙着工作无暇陪伴老人,老太太们的寿命相对男性更长,因而经常处于一个人的孤独状态,如何打发漫长的无聊时光是一个难题。同样是老太太,同村的退休女教师和曾在城里打过工享有退休金的阿婆从来没有念过佛,哪怕都是自己独居,她们也会通过打麻将、和朋友出去玩等方式进行社交娱乐从而获得精神慰藉。而有些老太太,哪怕子女发展很好,仍然和其他老太太一样照常念佛。因此,念佛主体有一定的规律:接受过良好教育,或者去外面世界看过而不以祖宗和菩萨为信仰,自身有稳定收入、固定交际圈子或能自我娱乐的老太太,很少会加入念佛群体。

可见,老太太们选择念佛既是出于信仰的驱动,也兼有实用性、娱乐性或社交性的追求。念佛对于老太太们来讲并不全是宗教信仰的义务和为家庭的奉献。在一定程度上,老太太们可以在念佛活动中找到自己的意义所在,体验团体活动的归属感和被需要的价值感。念佛可以让老太太们忙碌起来,提供与他人交流的话题和契机,很神奇地把大家都串联起来。笔者外婆和奶奶的交流通常围绕此话题展开,邻里老太太之间串门也会一起交流某个佛经怎么念,甚至奶奶刷抖音也喜欢看别的老奶奶念佛,学习某种佛经的折纸,大家的行动具有了一致性。不管是自发性地去庙里为某个菩萨庆生,还是去别人家里念佛,老太太们都能够在团体中和大家一起行动,会有一种归属感。这对于老年人来说挺难得的,同龄人之间经常进行交流和集体性活动可以带来快乐。因此,哪怕念佛这件事情是枯燥的、需要吃苦的,老太太们仍然乐此不疲。和别的宗教相比,佛教可能本身带给农村老太太的精神洗礼不多,但是老太太们通过念佛进行社交,并在这个过程中发现并肯定自我,从而获得自我价值的实现和满足。

(三)与自身条件吻合的物质激励

熟人社会组成的小村庄内部人员流动少,村庄中并无专门人员念佛。人们雇请老太太们到家中念佛能够满足宗教信仰的需求,同时老太太们也能够获得一定的物质激励,可谓双赢。佛教在中国农村家庭中是比较接地气的,与家庭的日常需要联系在一起,除了神职人员以外,普通人也可以“上手操作”。念佛活动是生活化的,并无很高的门槛,于是由当地人来提供佛经便成为家乡的惯例。这其实从侧面反映了家乡人们的宗教观:即宗教并不是高高在上普通人不可接近的,它就在我们的日常生活中,可以由我们普通人来把握。更何况佛经用于供奉菩萨和祖宗,祖宗是自己的亲人,更可以由普通人动手准备。

在这样的外部条件和宗教观念下,作为零工经济形式的念佛简直是为老太太们量身定制的“职业选择”。在村庄内部的劳动力中,只有老太太群体愿意从事念佛活动。中青年群体有正经的工作要做,老年男性则可以偶尔做小工,靠体力赚钱,而这种机会对于老太太们而言是不存在的。老太太们年纪大了,在身体素质和职业技能上无法从事专职工作,但依旧身体健朗、头脑清晰,适合偶尔打打零工赚点零花钱。农村老太太们根据自身条件所能够提供的念佛支持可以匹配当地人们的宗教信仰需求。她们平时在自己家里念佛积累了经验,又经常组团去念佛,这些日常的积淀使得老太太们足以胜任去别人家里念佛的工作。

通常情况下,人们对老太太念佛的要求不会很高,是宽容的。念佛的流程和礼仪在村庄中有通行的做法,老太太们在受邀日子里按照惯例走流程,把自己对应的念诵佛经任务完成即可。老太太们需要熟悉佛经内容且能够流畅念诵,此外并无其他要求。像婚礼、丧礼这种大事情,已经有了规模化和职业化的发展,自然会交给专业的人来做。而家里请人来念佛,称不上特别的大事,完全可以交给本村念佛老太太来做。老太太们都是同村人,可以信赖,这体现了农村人实在又灵活的特点。家乡人民不会过多地追求精致专业,这个事情“做过”就好,自己心里相信就足够了。而且人们“迷信”的方式也不止老太太们念佛这一种,往往是多头并进的,包括去庙里烧香拜佛、去找“半仙”看病算命等。因此,对于出资请人来家中诵佛祈福这件事,人们对老太太们的要求不会很高,有一定的专业度即可满足。

随着村庄里念佛的风气越来越盛,规模越来越大,家家户户每隔几年可能都会有请人到家中念佛的需求,所提供的报酬也在不断增长。念佛不需要金钱成本的投入,每次能有一百多元的物质回报,这对于不享有退休金、只能依靠种地赚钱的农村老太太们而言存在着相当大的吸引力。老人最害怕的是自己无法再创造价值,只能在家里“吃闲饭”,因而总会想方设法地赚点小钱,念佛恰恰提供了这一机会。对于我奶奶这类随缘念佛的老太太而言,被邀请去被人家念佛相当于运气好赚点零花钱;对于不从事任何农活、专职念佛的老太太而言,念佛相当于发展自己的事业,是一种重要的养老资源。不管是哪类老太太,念佛收入可以用于补贴生活,她们不用管儿女要钱甚至还能给孙辈发红包,何乐而不为。

四、小结

笔者所在的浙东农村地区老太太们纷纷选择加入念佛群体。念佛已经不是个体的零星选择,而是大家的普遍选择,这一公众议题反映了背后的结构性问题。农村女性老人,在整个社会中处于相对弱势地位。她们选择念佛看似是出于宗教信仰,事实上牵涉到家庭情感、个体精神娱乐和拓展养老资源诸多层面的考量。

浙东农村家庭的宗教信仰要求家中有成员承担念佛的宗教义务。老太太们出于家庭情感责任,自愿吃斋念诵佛经。念佛不仅仅是老太太们为家庭的自愿付出,一定程度上也能为农村老太太个体带来的精神娱乐满足和养老资源支持。老太太们在念佛活动中认识新朋友、集体为菩萨庆生,在团体活动中获得归属感和自我精神满足。对于操劳一辈子的老太太们而言这是很不错的精神收获,既填补了“时间的缝隙”,也实现了自我价值和自我认可。在经济层面,老太太们靠念佛获得一定的物质收益以拓展养老资源。念佛形式的零工适合老太太群体,不管是积攒收入还是日常消费,老太太们的小日子都能过得更宽裕些。因此,农村老太太们选择念佛,既出于信仰的驱动,也兼有家庭情感责任的驱使、对社交的精神追求和对养老资源的物质追求。从社会层面来看,农村老太太们的念佛行为,是对自身弱势地位的应对,以宗教信仰为立足点,最终达到个体层面精神和物质需求的升华。