一、涌现与电信诈骗

得益于互联网技术的崛起和演化,社会正在经受系统性的改造。作为社会的阴暗面,犯罪,没有置身事外。传统犯罪的手法、组织形态在这股技术变革浪潮的波及下,也在更新迭代。与传统犯罪相对比,新型犯罪已经显露了不容小觑的社会危害性。

作为新型犯罪的一支,近十年来,电信诈骗可谓风头抢尽。从发案数量上说,在重大暴力犯罪得到全面控制、传统“盗抢骗”犯罪基本平稳的态势下,电信诈骗的发案一度以每年20~30%的速度飙升。从一开始的纤芥之疾,逐步恶化,到2015年,占全国刑事案件立案总数的约15%,“直接左右着全国刑事案件发案走势”,“直接关系着社会治安大局稳定”;而从经济损失上说,根据公开的数据,2014年全国总共被骗107亿元,到了2015年,这一数字被刷新为222亿元。令人咋舌的是,贵州都匀“2015.12.20案”的单笔损失达到了1.17亿元之巨。2016年8月又连续发生三起学生因电信诈骗猝死或自杀的事件更是把事态引向几近失控的境地。可以说,电信诈骗已经触碰了天怒人怨的底线,此时,国家必须重拳出击。

解决问题意味着实践,但是如果不对问题加以深入、细致的观察,缺乏对问题的性质、结构、与周边事物的关系、发展历程、未来可能走势的规律性把握,即使在执行上杀伐决断,结果也不免差强人意。本着法理基于事理的方法论理念,本文对电信诈骗的研究是从犯罪现象本身切入,试图回答一个看似不很起眼、但又是所有打防措施的基础:电信诈骗究竟是何种形态的犯罪

在介入正文之前,有必要阐明本文相比于既有的研究有何不同,以及在什么方面可能有所推进。长期以来,对电信诈骗的关注主要来自侦查学、犯罪学等学科。应该说,这些研究不管是从材料反映的真实性,还是从业务操作的针对性上讲,对于涉足电信诈骗研究,都具有破题示范的作用。但又不可否认,受制于学术分工的限制,这类对策研究的视野较为单一、封闭。虽然它们展示、梳理了公安打击电信诈骗在侦查业务上遭遇的诸多挑战,但也基本停留于对现象的罗列阶段,至于为什么会产生这样的现象,这样的现象与社会整体之间有怎样的内在关系,反映了何种社会规律,则较少关注,更缺乏系统性的理论思考,因此即使是从对策研究的角度看,给出的对策也是头疼医头,脚疼医脚,如果再从追求智识的角度来说,更是给人意兴阑珊之感。

这种体现为研究在数量上片面堆砌,却在知识贡献上乏善可陈的状态,是与电信诈骗犯罪愈演愈烈,亟需学界给出病理诊断的现状不相般配的。从这个角度来说,公安在打防电信诈骗问题上长期处在应激反应、低迷被动的状态,本身也是我们对电信诈骗这一犯罪现象的研究不够深刻的表现。

既然我们应对的是一种新型犯罪,那么对这种犯罪的认识也要有升级的必要。但是切不可以仅仅把它看做单纯的学术创新。因为看问题角度一变,得出的思路结论也就跟着变,针对问题采取的对策也会随之调整。考虑到在复杂社会背景下研究新型犯罪势必对跨学科知识有更大的需求,专注于法律与社会现象之间错综复杂关系的法律社会学可以而且应当在这个问题上做出贡献。

在我看来,要从社会内生的角度分析电信诈骗——推而广之到网络犯罪——一个来自复杂性理论的概念值得推敲:“涌现”(emergence)。什么是“涌现”呢 当一个特定环境中有足够多的个体时,即使这些个体间只不过奉行着一些极简的行为准则,但是最终合成的结果却是一个超乎个体简单加总的复杂结构和系统,这就好比蚂蚁和蚁群。除了自然现象,这个主要用来分析有机体成长的思路还指向了互联网和全球经济。“涌现”意味着事物之间不全是线性的、决定论意义的关系,也可能是随着互动频次、范围、深度上的推进,产生越来越多非线性的、出其不意的关系和后果,就像人们常说的“由小变大,由简入繁”。但如果我们思考得再深入一层,这还不只是把生活常识提炼为一个学术概念那么简单。由于认知对象和方式也是社会经济环境建构的产物,我们之所以能够感知到这些在大规模社会经济层面发生的问题,本身也意味着社会协作方式、组织形态、技术条件等等方面正在发生着某种剧烈的改变,是因为首先有了这套社会实践的非话语机制,“涌现”作为话语才得以成立。从这个角度来说,从“涌现”或者复杂性理论切入电信诈骗,这个视角的运用本身就包含了对问题及其所处社会背景的理解。

了解理论固然重要,至少意味着研究有了一定的方向,但是对于经验研究为导向的法律社会学来说,这还不够,它要力求让理论从实践中“长”出来,水乳交融。这就要求研究者不能只是空对空地抛出理论,而必须全面深入问题,匠心独运地处理、架构、分析大量鲜活的第一手资料,无论是与当事人的访谈,还是调取卷宗,在事实分析的基础上“推”出理论。而坦率地说,对事实的分析在既有的电信诈骗研究之中的也很少。不否认,那些研究者大多都有警察的职业背景,触碰过相当多的案例,但是在他们的研究中,电信诈骗这个现象是以一个笼统的、无所谓结构的形式呈现的。如果仅仅归纳特征,这倒也不影响最后结论,但问题在于并不只有这一种研究的路数,之所以存在这种视角受限,理论瓶颈是一个方面,但是受制于理论瓶颈对事实的细节敏感不够又是另一个方面。所以,对我而言,挑战不仅仅或者主要不在于理论的刻意求新,而主要是并首先是能否打开犯罪的黑盒子,是后者在支撑、定义前者。

本文依托的材料主干是四川省Y市公安2012年、2016年侦破的两例电信诈骗案。虽然是两个独立的案件,而且时隔五年,但这并不妨碍、其实恰好成全我们可以将其视为电信诈骗的生发与成熟两个阶段的缩影,进而从演化的角度对问题予以历时性的重构。申言之,本文关心的不是某一种特定类型的诈骗手法——那是枚举,而是将诈骗手法模式化,建构出电信诈骗犯罪模式的“理想型”,然后分析塑造这种模式的社会的结构性力量——这是论证。

得益于材料的详实、细腻,使得本文可以尽其所能地扫描犯罪内部,从诈骗犯的视角复盘犯罪的流程与门道,揭示其中各个环节是如何相互作用,而“相互作用”正是“涌现”的要义所在。本文将以犯罪组织内部结构的分工关系作为起点,逐步外推到与之互动的、在通讯和资金两个板块提供支持的其他关节,由点到线,由线到面,全息、立体地展现电信诈骗犯罪,这是对本文线索和目标的交代。

二、电信诈骗的核心:纪律型组织

2012年4月中旬,家住Y市CP区的邓桦榕收到一条关于办理手机窃听卡的短信,短信末尾还留下一个183的号码。公安询问笔录是这么写的:邓桦榕在当地的一家运输公司管理财务,因为发现前段时间公司账目有出入,她想如果能办一张与银行绑定的手机号码相同的手机卡,自己这边就能悄悄掌握资金的去向。于是,4月22日,她拨通了那个号码,接电话的是一个自称小林的女子,在向邓桦榕介绍了窃听卡办理流程后,邓桦榕决定购买,双方谈妥的价格是1800元,小林承诺第二天把卡做好。

23日上午,小林打来电话,说窃听卡已经做好,正在由一个叫做阿龙的人给邓桦榕送来,小林让邓桦榕拨打一个182的电话与阿龙联系。在邓桦榕给阿龙打去电话后,这个叫阿龙的男人为了证明窃听卡确实存在,说待会儿他会用这个被复制号码的手机卡回拨电话,阿龙的电话很快打来,邓桦榕手机的确显示的是她想要复制的那个号码。既然验货成功,根据约定,邓桦榕向阿龙指定的银行卡汇去1800元。

但是接下去发生的事情则让邓桦榕有些措手不及:阿龙说窃听卡只能在一种特殊的手机上使用,邓桦榕思前想后,最后还是按照阿龙的要求汇过去了19800元;又过了几分钟,阿龙说自己正在送货的路上,但由于制作这种卡是违法生意,为了预防邓桦榕通知公安,还需要交8万元的“保证金”,邓桦榕第三次汇款;阿龙的电话又一次打来,他说8万是一个送货员的“保证金”,他们一共来的是两人,因此还差一笔8万,邓桦榕又照办;阿龙第五个电话打来,他这次说之前16万的“保证金”会通过他们的会计分文不差地退给邓桦榕,但是在此之前,为了会计的安全起见,邓桦榕还需要付一笔20万的“保证金”,面对这样的狮子大开口,邓桦榕开始犹豫,阿龙在电话那边威胁道如果不交这笔钱就把邓桦榕制作窃听卡的事告诉她想窃听的人,毕竟邓桦榕把要窃听的人的手机号给了他们,被掐住七寸的邓桦榕只好硬着头皮再次转账。此时,她转账已经超过38万。

“转完钱后,那个阿龙又打电话来说保证金不够,还需要60万保证金。在我不同意后,另外一名自称和阿龙准备给我送卡过来的男子便打电话过来威胁我,说他是黑社会的,是一个亡命徒,如果不把钱给他们汇过去,他就要来杀我。”(邓桦榕,询问笔录)

这就是Y市“4.23电信诈骗案”的发案经过。几天以后,这样的剧情几乎原封不动地又发生在广东省河源市张冬彪的身上。七通电话,他陆陆续续给对方汇去了184800元。除了邓桦榕和张冬彪,贵州、湖北、安徽、江苏、浙江、辽宁等地也有人遭遇了这种像无底深渊一样的窃听卡骗局。不会有谁一开始想到,各地的汇款其实殊途同归,最终在湖南省长沙市被一个叫做胡佳辉的人提现。对于胡佳辉而言,他每天的工作就是背着书包穿梭于长沙的ATM之间,如果有时提现的资金太大,或是入账的笔数太多,他一个人还忙不过来,需要他的小舅子贺健来帮忙,每次提现他们从中直接抽成3%。在电信诈骗的犯罪分工中,像胡佳辉、贺健这样的角色有一个专有称谓:车手,他们并不直接参与诈骗实施,只是听命于犯罪的组织者,一旦有钱转入,迅速取走。

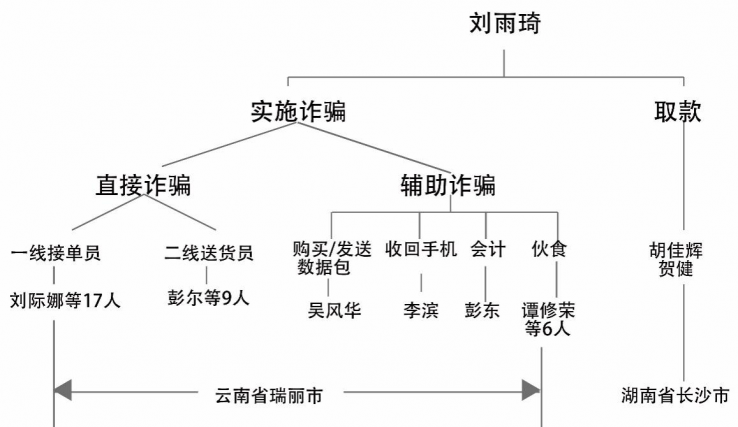

所以自然我们会有疑问:谁是犯罪的组织者 那些打给邓桦榕等人的电话又从何而来 这时让我们把目光移向云南,在位于中缅边境的瑞丽市,那里有一家云锦宾馆,整个第五楼,六个房间,住着29个人,正是这群人拨响了发往全国的电话。在这29人中,夫妻关系的有十对,亲兄弟姐妹关系的有六对,堂兄弟姐妹关系的更多,有八对,此外,还有姨甥三对,剩下的人,如果没有血缘的,起码也是同学关系,所有人当中除了两个人是外地女婿,其余人无一例外都是湖南省双峰县人。下图反映的是在瑞丽的这部分人的关系结构:

图1 “4.23电信诈骗案”诈骗犯的人员关系结构图

可以看出,这个犯罪团伙的组成基础是基于血缘、亲缘、地缘的熟人关系,因此盘根错节,但是他们关系的浓度又不均衡,就局部来说,其实可以分为若干个并没有直接两两相连、而是相对独立的集群(clustering)。但是彭率、刘雨琦这对夫妻明显是一个例外,他们是所有集群的交际,尤其是刘雨琦,她已经搭载了七条人际关系线,而由于彭率不在瑞丽常住,他身上的三条线实际上也为刘雨琦挪用,这等于刘雨琦的关系触角可以延伸到每一个集群中的每一个人,而且也只有通过她作为枢纽,这些集群的关系才得以搭建,所以刘雨琦当之无愧是这个关系网络的唯一的中心节点(hub),这个犯罪团伙的组织者、管理者就是她。

但是对于其他人来说,虽然从2011年开始就在瑞丽从事电信诈骗,而且同吃同住了将近一年的时间,但是每天几乎就只在自己房间接打电话,与其他集群的人互动很少,因此相互间并不熟悉,甚至连名字都叫不全。但这不能仅仅用人情冷漠来解释,因为不允许相互打听,更不允许串门是刘雨琦立下的规矩,管理比较严格是这伙人的一个共识,除此以外,这里的规矩还包括:每天从上午九点到晚上九点都要工作,没有双休日,不允许离开宾馆,除非得到刘雨琦批准。它们看似简单、无情,但实际上是一个电信诈骗犯罪团伙生存下去的内在需要和理性选择。对于双峰县的这一伙人,电信诈骗意味着的是身家性命。由于追求打电话广撒网的覆盖面更大,因此如果只是零零星星几个人必定成不了气候,换言之,必须足够数量的人聚到一起,开足马力、一天不歇地对外打电话,才有更大的被害人基数,撞大运也才有更大可能。但是伴随着人员的增加,犯罪团伙内部的管理问题就会越发凸显,而且如果留在家乡,看上去各方面关系更好协调,但“亲则不逊”,熟人关系衍生的有人中途进进出出也为团伙的稳定埋下隐患,所以从避人耳目和对团伙加以更好控制的角度综合考虑,在异地犯罪都更为合适。而之所以选择瑞丽,除了国边境这个特殊位置有助于逃离现场,另一个理由是开这家宾馆的也是一个双峰人。

但是不管怎样,既然拉出去了将近30个人的队伍,那他们基本的生活起居无一不需要刘雨琦操心——这些人在瑞丽是包吃包住的——但现在毕竟人生地不熟,为了避免节外生枝,刘雨琦势必会限制他们的活动范围与方式。这就是为什么在瑞丽的所有人都大门不出,二门不迈,因为只有这样才能屏蔽他们与外界的全部联系,这既是一种提高工作效率的手段,每天只需要心无旁骛地打电话推销窃听卡,其他事务全部于我如浮云,同时也是一种对注意力极致的管理与保护,相当于为这个犯罪团伙启动了一种低能耗的静默模式。此外,我们还要看到,这种近乎于人身拘禁的方式是以刘雨琦在整个犯罪团伙当中个人权威的存在为前提的,而这种全方位的管控又在无形中进一步强化了她的权威。

尽管不必要的环节被尽力排除,但并不必然意味着节约下来的注意力就一定能转化到他们的诈骗“业务”上,因此还需要后续制度予以跟进。我们看到,在邓桦榕被骗过程当中,她先后两天分别接触到一个扮演接单员的女性和一个自称送货员的男性,电信诈骗的分工模式在此就已经呼之欲出:“一线接单员/二线送货员”。模式一旦确定下来,接下去就是由谁充当、如何充当这些角色的问题。在刘雨琦看来,由于介绍窃听卡是全部骗术的起点,而女性相对机灵,有一定口才,所以她把除她以外的13个女性全部安排到接单员这个环节,每个人发五到六部手机专门用于接听电话。接单员如果揣摩出客户有购买的意向,就将客户相关信息记下来交给刘雨琦,由刘雨琦决定是否安排接下去的送货环节。还是回到邓桦榕的经历,阿龙对她的恐吓其实流露出对送货员这个角色的一个需求,即这个步骤一般由声音足够粗狠的男性负责。事实也是如此,送货员一共有九人,都是男性。再有,从接单员到送货员的配送分流也不是任意的,刘雨琦的办法是“妻子接单,丈夫送货”,一一对应,之所以如此仍然是恪守各个集群之间保持距离的原则。当然这种夫妻搭配也不绝对,毕竟男多女少,因此对于四个单身的男性,则是接单、送货两项工作一并承担。我们将这些人在犯罪中的角色定义为“直接诈骗”,这是电信诈骗犯罪的核心组件。

作为一个专业型的电信诈骗犯罪团伙,尽管专注于诈骗,但不意味着、也并不是所有人都在实施诈骗,除了这些构成核心组件的人以外,犯罪团伙内部还有其他分工,围绕并支撑着前者安全、顺利、持续地运作,我们将他们定义为“辅助诈骗”。首先,留意一个事实:一开始并不是刘雨琦他们打出的电话,而是邓桦榕这些受害者在收到一条短信后,主动联系上了犯罪团伙。这些短信显然与刘雨琦他们脱不了关系,是犯罪的组成部分,但这二者到底是什么关系 邓桦榕等人能够收到这些短信,前提之一在于诈骗犯掌握了他们的手机号码,那么号码从何而来 在犯罪团伙中,专门有一个人,吴风华,负责在网上购买手机号码数据包。先选定城市,再以1000元对应100万个号码的标准下单,这样的交易差不多三到四天就有一次。在电子邮箱查收这些号码后,吴风华把这100万个号码拆分为3万/个的小数据包。当一段时间,接单员感到打给自己的电话越来越少时,就会要求吴风华编辑好窃听卡广告,通过短信群发器投放一个包含3万个手机号码的小数据包——他们将这称为“炸” ——“就是说,短信像 ‘炸弹’一样发给全国不同地方的很多客户”(刘泳磊,讯问笔录),“有时候一天发几个,多的时候一天有十多个”(吴风华,讯问笔录),这种不停的“炸”是他们确保每天都有潜在受害者打入电话的必要手段。

其次,对于作为作案工具的手机,有专人负责收回。对于一线接单员,如果接单成功,手机就要收回,否则还可以继续使用;而对于二线送货员,只要用了手机,就要一律收回。这条看上去有所差异的规则,其实内在道理是一致的:接单没有成功的人,相当于只是做一次无关痛痒的窃听卡咨询服务,但是一旦成功,接单员的性质就发生改变,他和后续跟进的送货员,不管最后骗得的金额大小,都会被受害者和公安以诈骗犯对待。为了避免这些接单员、送货员处理不善,未能及时切断联系方式以至于暴露了团伙踪迹,同时也是为了保证他们“工作”紧凑、连贯,刘雨琦安排李滨除了送货,还要在诈骗得手的第一时间把手机收回,交到她那里,再由她区分不同的情形,或者暂时保管,或者直接销毁。也是担心出现纰漏,每晚所有人的手机都要上收,这也是由李滨负责。

第三,这些诈骗犯的“工资”是每月3000元的底薪,加上每次对诈骗所得的按比例提成(扣除车手的部分,接单员、送货员的分配比例大致是50%和5%)。尽管只要有人诈骗成功,刘雨琦当天就要和他对账,但是为了防止他们中途退出,刘雨琦又选择了年终统一分赃的形式,因此账目必须小心细致。而平时,如果这些人要用钱或者给家里寄钱,也可以从年底工资当中预支出来,显然这又增加了记账的复杂。以及不能忽略的,住在瑞丽的全部生活花销都是在刘雨琦这里支取。所有这些林林总总费用的记录,刘雨琦一个人处理起来显得力不从心,所以和她同住一个房间的、彭率的堂妹彭东也分担了一部分工作,相当于是会计。

第四,这样一伙人从正常的社会关系中断裂、漂移出去,这个过程已经表明或者决定了他们对社会环境的依存方式、程度与普通人是大有不同的。他们与外界只能形成、也只需要形成基于电信诈骗、与相对固定的人发展的网上交易关系,极为单调,而他们其他的生活方面基本是自给自足的,包括伙食,也是由刘雨琦安排的谭修荣等六人,两人一组每天轮班地负责做饭。

图2 “4.23电信诈骗案”诈骗团伙的组织、分工图

借助对刘雨琦诈骗团伙这个标本的聚焦和解剖,我们看到,麻雀虽小,五脏俱全,在它内部存在着一个封闭的、自给自足的分工机制。从大的方面说,是分属两地的诈骗与取款,再深入到犯罪的主体,也即诈骗环节内部,又可以继续分解为直接实施诈骗与对诈骗进行的辅助两个部分,而更加细致的分工还可以在这两个方面的基础上进一步细化,直到落实到具体人的身上。这样的分工安排满足了让犯罪团伙高效率地运作,以及在社会上“隐身”的两个基本需求。

而能够达成这一点,熟人关系的存在不可否认是一个有利因素,这也是为什么我们看到的诈骗团伙大多是“夫妻店”、“兄弟连”、“姐妹坊”。但这充其量只是必要而非充分条件。实际上,在当中起主导性作用的就是像刘雨琦这种能动员、整合先天性社会关系资源向电信诈骗这条道路聚拢的人,并用纪律、制度加以管束,最后形成的是以她为塔尖、金字塔形状的组织形式和权力结构。

因为有刘雨琦这种人物的存在,当地的社会生态已经被搅浑。在车手贺健的讯问笔录中,警察问他是否知道什么是电信诈骗,他是这么回答的:“我只知道,我老家湖南娄底市双峰县,那里的人大多都在搞电信诈骗。在我们那里这是很普遍的,所以当初我小舅子胡佳辉搞这个,我觉得没什么,才帮助他。”(贺健,讯问笔录)。在另一份讯问材料当中,贺健交代他的妹妹、妹夫也在另一伙电信诈骗团伙当中。当年参与侦办“4.23案”并到过双峰的警察回忆,一个村子里至少一半的人在做电信诈骗。

虽然时过境迁,但刘雨琦团伙包含的这种形式的分工结构,直到今天,在与受害者直接发生联系的电信诈骗团伙中也没有实质性改变。但是我们必须敏锐地意识到,即使是在早期的电信诈骗中,诸如号码数据包这类表面上与诈骗无关的隐性力量已经显露出涌动的端倪,而事实上,正是因为这些力量的日益强健,才使近些年电信诈骗不断变异、日趋复杂。如果我们把电信诈骗视为一个具有自我扩展能力的有机体,那么如今显露它野蛮力量的已经从结构稳定的内部基核,让位于令人眼花缭乱的外部器官。在下文中,我以2016年Y市公安侦办的另一起电信诈骗案呈现电信诈骗的新样态,并揭示与这一改变相伴生的组织与社会意义。

三、电信诈骗的辅翼:松散型组织

2016年的这个案子情况大致如下:2016年11月15日上午11时左右,家住LG区的胡琼芳收到一条短信,内容提示胡琼芳的农业银行卡被扣1200元。与邓桦榕经历相仿,短信末尾也留下一个联系号码,但要注意细节的差异:这次留下的不是一个手机号码,而是一个座机号码,更重要的是,不是外地的座机号码,正是Y市本地。

一头雾水的胡琼芳按照短信回拨电话过去,接电话的人告诉胡琼芳,在她名下有一张办理于Y市马掌街24号农业银行的十万额度的信用卡,现在已经透支五万。胡琼芳一听更加疑惑,马上问对方应该怎么办,对方给胡琼芳一个电话号码,让她联系公安局的一位陈姓警官。

电话拨通后,这位陈姓警官首先自报家门,不仅说出自己来自Y市公安局CP区分局,而且也告诉胡琼芳他的警号——尽管这些信息要么唾手可得,要么随意捏造,但在当时的情境下却使胡琼芳不断加深对他的信任——在听完胡琼芳的叙述之后,“陈警官”一开始以确认账户是否是胡琼芳本人使用为由,让胡琼芳在输入一个银行卡号后又输一个所谓的验证码:“49989”(直到三天以后,胡琼芳才反应过来这其实是她的第一笔转款);尔后“陈警官”又说为了追回那笔被透支的五万元,办法只有一个:通过转账激活指定账户。也许确实是五万元那件事绑架了胡琼芳全部的注意力,在“陈警官”一步一步的指挥下,她将银行存款41万元一并取出,“我就和老公去附近工商银行柜员机上一万一万地存,存到第13万的时候,我老公就在旁边说不对头,可能被骗了。”(胡琼芳,询问笔录)就这样,胡琼芳一共被诈骗18万。

这伙诈骗胡琼芳的人盘踞在福建省南安市的农村,从他们的组织结构来说,其实与上文中刘雨琦等人大同小异,家族式、等级分明、严密分工是共同的特点,所以不再重复。虽然如此,或正是如此,这个案子仍然有讨论的必要,因为分析重点放在了从诈骗团伙当中功能逐渐剥离出来、具有相对独立性的支撑系统,具体言之,要借助这个案子剖析通讯流、资金流这两条电信诈骗的主动脉的形成与结构,在与“4.23案”比较中理解电信诈骗的进化。

(一)通讯流的形成

我们的分析从通讯流开始。电信诈骗之所以有别于传统犯罪,首要特征在于诈骗犯与受害者之间的非接触性,而要能实现这种非接触,离不开现代通讯技术手段,那么这条从诈骗犯到受害者基于通讯联系形成的线索,在侦查电信诈骗中被称为通讯流。在“4.23案”中,诈骗犯用的是手机把话术“递”给了受害者,在这个过程中,手机发挥的只是一般性的通讯工具用途,所以如果公安以手机为线索,顺藤摸瓜,在技术上锁定诈骗犯其实不是太难,也正因为如此,我们才能理解为什么刘雨琦要集中保管或销毁手机。但是在“11.15电信诈骗案”中,电话的角色变得不那么单纯。

第一,胡琼芳收到的诈骗短信发自一个171的手机号码,但是诈骗犯显然不会傻到真的用手机摁诈骗短信,事后查实用的也不是邓桦榕案中的短信群发器,而是一个伪基站。相比于短信群发器,伪基站的厉害之处在于能把周围正常基站屏蔽掉,形成一个以它为圆心,半径2~3公里的扇面。手机一旦落入这个扇面,

伪基站就能抓取它们的IMSI、IMEI号,在不通过营运商、也不需要支付费用的前提下,排他性地强制发送事先编辑好的短信。尽管它的功能更加强大,但是由于辐射范围是有限的,所以使用它的人必须自己不断移动才能将更多手机“拉入”其中。这表明就在胡琼芳收到短信的时间前后,有人正背着伪基站在Y市大街小巷游串,这种人被警察称为“背包客”。背包客本人并没有诈骗,但却是诈骗的马前卒。除了四川Y市,山东烟台、河南焦作和鹤壁都发现了与南安这伙诈骗犯有关的其他背包客的足迹。

但是——这就引出第二点——对于胡琼芳来说,伪基站的危害是隐性、遥远的,而伪基站发出的这条短信,更确切地说是短信留下的Y市座机号码,才是诱使她受骗的直接原因。既然是Y市座机号码,按道理,逃得了和尚逃不了庙,接电话的人势必也在Y市,这不止是胡琼芳的判断,而几乎是所有人面对同样情境的本能反应。但既然是骗局,越是人们认为的理所当然,就越是诈骗犯处心积虑布置的陷阱,诈骗犯反其道而行之,也就是说,他们诱使胡琼芳拨了一个看上去只可能在Y市使用的号码,但接听电话的人却身在外地。

这是天方夜谭吗,还是利用了什么高深莫测的通讯技术 都不是,实际上只不过是通讯营运商的呼叫转移业务。具体在“11.15案”之中,是中国电信的“一号通”。它的工作原理并不复杂,通俗地说:客户首先花大致300元的价格办一台无线座机,同时拿到一张归属地为本地的座机卡,这张座机卡只能专机专用,插入无线座机里。这台无线座机在日常使用中与一般座机无异,但是一旦插上这张座机卡,这台电话就摇身一变,只要输入“#57#”,后面再任意添加一个手机号——在本案中是一个南昌电信号码——就可以呼叫转移。也就是说,虽然被叫的是这个座机号,但接入通讯的却可以是一台手机,而使用手机就可以挣脱空间的限制。

这个原理一旦明确,我们就会得出两个推论:第一,Y市座机号码的出现,说明必定有人到过Y市办“一号通”,因为Y市的业务是无法在异地的电信营业厅办理的;但是第二,从降低成本与风险的角度考虑,这个人几乎不可能是诈骗犯本人,但是这个人一定通过某个渠道与在南安的诈骗犯形成了上下游关联。至此,我们通过犯罪在技术上的前期准备逐步摸到犯罪的组织脉络,这既是一个思维上的沙盘推演,也是案件侦查的步骤过程,它显然比五年前的“4.23案”迂回。今天电信诈骗犯罪中的通讯已经不仅仅是为了通讯,它本身就是骗局的一部分。但是,这条通讯流的完整形态究竟是怎样的 让我们进一步结合经验材料。

这时,一个叫刘勇兴的Y市人进入我们的视线,这个人的工作用他自己的话说:“搞私人通讯业务”(刘勇兴,讯问笔录),比如:贩卖手机靓号、出售和维修手机,以及帮人办呼叫转移业务。2016年7月,他的确在Y市办过六个“一号通”,其中就包含了胡琼芳拨打的那个号码。但是在这个过程中,刘勇兴与南安人之间并未发生任何直接的往来,那么这些“一号通”是如何从刘勇兴手中流向诈骗犯的呢 “中间商”的环节不可缺少,又一个关键人物出现:一个名叫张再平的重庆人。

2013年,张再平就在淘宝网出售各种手机卡,后来她的网店被封,卖不了商品,于是转而做起中间商生意。根据客户的需求,她到网上去找批发手机卡的下线。手机卡的进价,170、171的卡20~30元/张,中国电信的卡100~200元/张,然后张再平再转手赚取每张卡5~100元不等的差价。张再平说,她联系密切的下线有几十个,分布在全国各地。买卖手机卡这还算是规范的生意,但是找张再平的绝大多数人点名就是要“一号通”:“有些人是为了去贷款,就向贷款公司虚拟了一个自己的身份信息以及工作单位,然后就购买一张异地的座机卡留成公司的电话,当贷款公司打电话去核实的时候,他们就可以自己接这个电话来作假;还有一些就是公司的网站需要留座机号码的,因为一般情况下大家都知道座机号码会有公司地址,那么客户就在我这里买一个异地的座机号码作为公司座机,然后我再将这个座机号转接到客户手机上,客户的目的,一是用座机号让和他做生意的人放心,二是如果出事,也不会找到他们。”(张再平,讯问笔录)而下线显然嗅到了市场对“一号通”异常的需求,报价高得离谱,几乎到了1000元/张的地步,张再平的差价自然也水涨船高,买那六张Y市的卡,她一共花了整整5000元,再按12000元的总价倒手给南安人,中间赚了7000元。

我们将整个通讯流进行复盘:南安的诈骗犯作为上线,在网上找到中间商张再平,指明需要Y市的“一号通”,并将事先准备好的南昌电信号发给张再平。张再平再联系她的下线刘勇兴,等到刘勇兴将办好的“一号通”寄回重庆,张再平再完成最后一步,即呼叫转移。一个通讯线路,表面上是Y市的座机号码,但绑定了一个南昌的手机号码,而接听电话的那个人却在南安,就这样天马行空地搭建起来了。

这种搭建的成功,它折射的面向是丰富的,有本身的技术因素,但也有组织维度,而且技术因素必须通过组织维度才能得到实现。要看到,这时的组织形式明显有别于传统纪律型的组织框架,它表现出了一种零散、非目的、边界模糊的性质,它成员的数量、范围都不那么确定,甚至我们还可以再深究一层,这些人是“成员”吗 因为从某种意义上说,这样的组织并非局中人事先圈定的,而是当结果发生以后,局外人向上倒推建构出来的,这就埋下一个理解上的悖论:无组织的组织力量(克莱·舍基一书名)。即便这不是一种颠覆,但也至少说明,“组织”、“集体行动”这些概念正在从一个具有解释力的常量,变成一个有待解释的变量。

(二)资金流的形成

这一组织逻辑在“11.15案”的资金流环节得到进一步的彰显。所谓资金流,参照对通讯流的理解,指的是资金从受害者被骗到诈骗犯提现之间的在金融系统中流动的全部过程。以“4.23案”为例,瑞丽的诈骗犯一得手,长沙的胡佳辉、贺健马上提现,资金流因此可以视作从受害者汇款地的银行到长沙提款银行这一段。由于“4.23案”的资金流只是在这两地银行之间进行周转,直截了当,所以警察一旦侦查,必定锁定长沙。但胡佳辉、贺健岂会坐以待毙 兵来将挡,水来土掩,他们也会反侦查,办法就是提现时使用的是非本人办理的银行卡,用一个假身份达到迷惑警察的目的。虽然与今天相比,当年的这种手法实在是太过简单、简陋,但它已经勾勒了诈骗犯反侦查的实质,今天只不过在此基础上深耕细作:最突出的表现是,诈骗犯手里的银行卡数量越来越多,并且这些银行卡涉及到的开户地、开户行越来越杂。虽说万变不离其宗,但毕竟被骗资金的走向早已不像“4.23案”那样明朗,“乾坤大挪移”更加没有头绪,这就是为什么如今电信诈骗办案难度与几年前相比不可以道里计的原因。于是,问题来了:这些天南海北的银行卡到底是如何“跑”到诈骗犯这里的

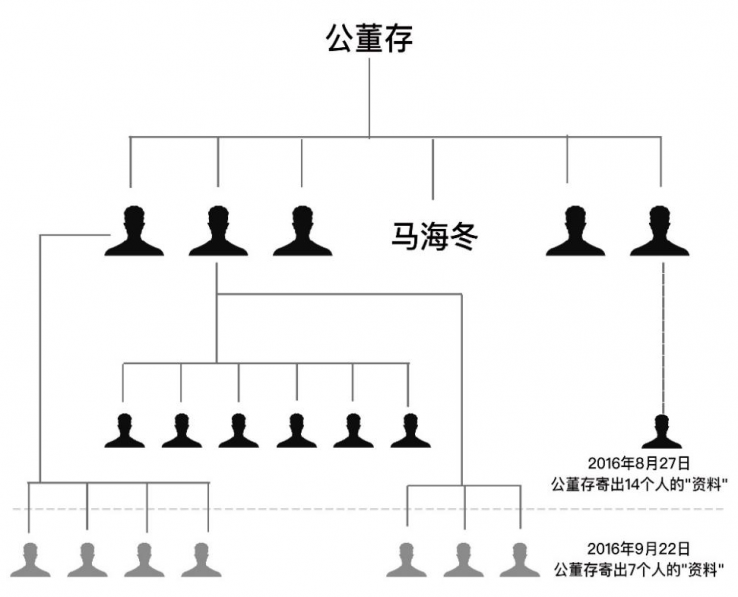

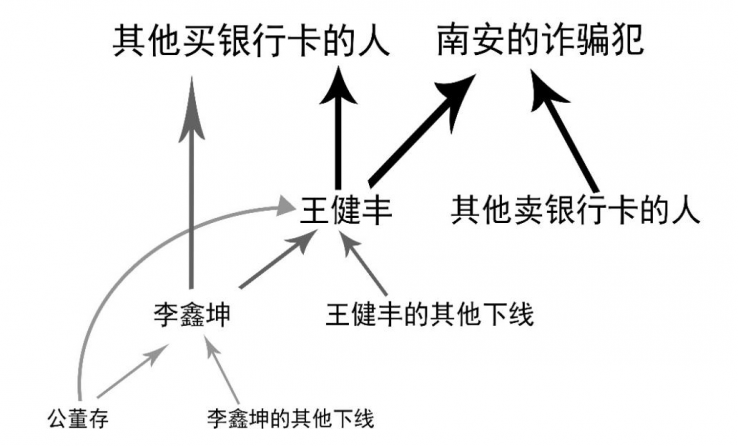

回到胡琼芳的被骗,她那18万资金首先进入两个账户:第一笔的5万进入位于合肥的邮政储蓄银行的一个开户人叫做马海冬的人的账户,第二笔的13万进入同样位于合肥的中国工商银行的一个开户人叫做高梅峰的人的账户。警察调取银行的监控视频以后,盯上了这两个人,但是抓捕以后发现这两个开户人与诈骗没有直接关系,然而他们一定是找到诈骗犯的切入口。但是警察万万想不到这场“寻宝图之旅”如此曲折、漫长:接手马海冬、高梅峰银行卡的人名叫公董存,他仍然与诈骗没有关系,警察只好硬着头皮继续往下追,又抓到公董存的上线,一个叫做李鑫坤的人,再度扑个空,直到抓住李鑫坤的上线,一个名叫王健丰的人,正是这个人把银行卡寄到南安,警察这才搞清楚诈骗犯的老巢。

尽管银行卡的来龙去脉勾勒出来了,但我们还有好奇:是怎样的人际互动才塑造了这样诡异的银行卡走向 我们把镜头拉得再近一点,这一次从银行卡供应链最顶端的王健丰自上而下梳理:王健丰,安徽淮北人,从2016年5月开始就一直失业,而且他还欠了银行10多万的贷款,为了找工作他加了很多QQ群,王健丰在这些群里经常看到一种贷款广告,内容是:“黑白户贷款,招中介或客户,黑户可包装,走大额流水背债操作,100万到客户手上60万,中介费返10万,只需客户提供一张指定银行卡(开通U盾)并绑定手机号,以及身份证复印件,30~50天下款。”贷款心切的王健丰没有想到,这个广告只是骗银行卡的幌子。但是,王健丰转念一想,既然自己被骗了,为什么不如法炮制,以此骗别人呢 他试了一次,居然还真的收到了几套银行卡,更神奇的是,王健丰发现这些银行卡是可以卖钱的:“当时我一直没找到工作,我仔细算了下这个业务还是可以找到钱。”(王健丰,讯问笔录)莫名其妙尝到甜头的王健丰越来越积极,生意也越做越开阔,“不断有陌生的外地号码主动打到我手机上,他们都说是朋友介绍找到我的,要买我手中的客户银行卡配套资料。……他们的口音都像广东、福建那带的。……好处费都是在200到400元不等。”(王健丰,讯问笔录)而李鑫坤,王健丰的邻居,悄悄地知道王健丰在做买卖客户信息的事情,也是因为被缺钱逼急了,就主动找到王健丰搭伙,“王健丰答应每个完整的客户资料给我250元,之后我就通过手机微信和QQ大量发布了贷款信息。”(李鑫坤,讯问笔录)

山东临沂的公董存就是众多在网上收到信息并和他们接洽的人中的一员。李鑫坤告诉公董存,只要按他们的要求寄来开通网上银行的银行卡以及其他证件资料,就能贷到35万。不仅如此,李鑫坤还答应公董存,只要他能发展到客户,每新增一个他就有一笔5万的佣金。所以一旦公董存相信通过寄银行卡等资料就能贷款这件事,他就不知不觉地成为王健丰和李鑫坤一个无需成本的广播站、一个自带流量的银行卡输出端。为了拿到更多的佣金,公董存势必要经手更多的客户,他就会让这个佣金逻辑以分成的形式挪到他的下一层,并鼓励他的下层依葫芦画瓢再去拓展,“我对他们说,叫他们去发展客户,每个人有1万到2.5万的佣金提成,他们也可以发展下线,提成他们自己定,我不管。”(公董存,讯问笔录)这样一来,一个具有自我繁衍、复制能力的银行卡供应链末梢,同时也是一场庞氏骗局就此成型。而王健丰、李鑫坤不仅相当于甩手掌柜,而且经营着无本买卖,“从来没有支付给中介或客户任何钱……只有到最后他们一直拿不到放款才发觉被骗了。”(王健丰,讯问笔录)

图3 2016年8月、9月间,公董存两次寄出银行卡的情况

上图展示的是2016年8月27日、9月22日,公董存两次向李鑫坤的寄卡情况,胡琼芳其中一笔被骗5万元转入的马海冬的卡就在其中。除了这两次,公董存还寄了四次;他一共寄出了75个人的银行卡。作为公董存的上线,李鑫坤还收到来自河北、甘肃、山东等地其他下线发来的银行卡。这个类似于百川到海的逻辑在王健丰那里又被继续放大,使得王健丰有更多的“库存”满足全国各地的需要。对王健丰来说,南安这伙人只是他的一个买家,云南、广东等地也有人和他联系,而对于这些买银行卡的人来说,王健丰也只是他们诸多卖家中的一员。基于银行卡转手,他们彼此之间建立了一点对多点的连接,从而在整体上呈现出多点对多点的网状关系。

图4 “11.15电信诈骗案”中的银行卡供应链一端

尽管资金流仍然是把“非核心业务”层层外包,但相比于前面的通讯流,它将外包的精髓又提升了一步,因为在这一过程中,波及的人数更多了,人员组成更复杂了,更远离诈骗犯的控制了,表现出了众包的特征。“11.15案”提供了一种众包的方案,那就是以贷款为名义,骗到大量陌生人的银行卡。虽然我们很难说得清楚这种方案在电信诈骗当中占有多大的份额,更难以断言它是否主流,但重要的是,我们应当理解这一方案背后折射的众包原则与电信诈骗的内在关系:和其他犯罪一样,为了降低风险,电信诈骗犯也必须把不法所得洗干净才行,至少也要使得警察查不清楚这笔钱的去向,所以诈骗犯必定对洗钱工具——最常见的就是银行卡——有异乎寻常的需求。问题在于,他如何实现这一需求 在诈骗犯面前,难题有二:首先,他不可能亲自去开银行卡,其次,就算诈骗犯亲自去开,也开不到数量如此之多的银行卡。但是,为什么他要亲自出马,或者反过来思考,如果不是诈骗犯自己去开银行卡,结果会如何 大量的银行卡需求,如果可以从诈骗犯这里剥离出去,再不断拆解,化整为零,诈骗犯自己办卡的成本和风险就会分摊到大量陌生人身上,而对于后者,开一、两张银行卡,甚至更多,实在是一件无足轻重的事,在利益诱惑的情况下就更是如此。反过来,又正是因为大量陌生人离散地去开银行卡,从一开始就注定了这些银行卡的开户地与开户行是多样的、不确定的,然而对诈骗犯来说,银行卡这种漫无章法又恰好与洗钱时模糊交易结构的需要不谋而合。

我们看到,是众包让闲置、裂碎的社会资源被动员并集中起来,而且它一箭双雕:在降低犯罪风险的同时也提升了犯罪效率。尽管大多数时候,众包是作为一种互联网时代的商业模式被人们提及,但这并不妨碍当它拓展到犯罪领域上时也能大放异彩。我之蜜糖,彼之毒药,在这种情况下,上门追查的警察就像闯入一个假面舞会,首先只可能抓到像马海冬、高梅峰这些与诈骗毫无关系的人,诈骗犯趁机金蝉脱壳。模仿马克思总结金银与货币关系的一句话:众包并非天然地服务于电信诈骗,但电信诈骗天然地会被打上众包的烙印。

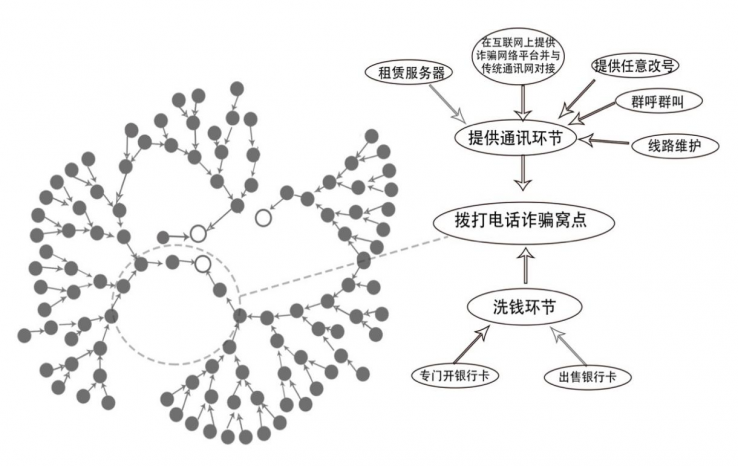

公安部副部长李伟将提供通讯线路、买卖银行卡的环节与实施诈骗之间的关系用“相对独立、互不相识、时分时合”加以描述,这些人的关系,李伟的定性是“客户”,这显然有别于传统犯罪组织中的金字塔形态。随着电信诈骗的“繁荣”,这种关系还会向其他环节迁移。除了上文里的两种手段,第三方支付、POS机套现、开发网络改号平台、制作手机木马程序、买卖公民个人信息也已经被电信诈骗染指。而所有的环节都可以继续按照经济分工的逻辑,不断细化,从而派生出新的外包或众包。形象地说,它们就像缭绕的烟雾,将打电话诈骗这一核心组件笼罩其中。

尽管这些周边的资源、因素只是游离于合法与非法地带,并不必然指向电信诈骗,但恰恰是这一点,才使得电信诈骗好比堆积木,是通过各个模块之间的任意搭配、动态重组实现,它的手段、涉案人员、组织结构、地理分布、受害者随之飘忽不定,即使是诈骗犯本人也说不清楚下一刻要调动的资源具体是什么。虽然人们常说世界上没有完全相同的两片树叶,但重要的不在于事物本身,而是人们能否采取有效的行为对策。对于警察来说,由于电信诈骗这种没有自性、随形而化的特点,犯罪变得捉摸不定,侦查成本之高让他们陷入困境。

四、互联网对犯罪组织形态的改造

知己知彼,从来都是对策的前提。本文集中注意力在犯罪内部,过经过脉地剖析了两个结构非常完整的电信诈骗案例,梳理各个环节的特点,揭示其运作机理。由于电信诈骗的出现和泛滥不是偶然、孤立的,因此理解这些现象的发生就不能脱离社会总体的条件约束,在清理内部细节的同时也要与外部其他方面连接起来,形成整体、宏观的关照。

或许是由于电信诈骗这个概念本身的缘故,使人们容易造成一种认识上的盲点,仅仅抓住直接与受害者发生接触的、类似于案例中邓桦榕、胡琼芳遭遇的打电话诈骗环节。但通过案例说明,那只是犯罪的终端产品,我们要意识到在它背后其实还隐藏着一套日趋壮大的生产系统,正是这明暗两部分的共生、合作才成就一个完整的电信诈骗犯罪。而这两部分从形态变迁的角度看,有所不同。大体而言,前者,借用凯文·凯利对传统公司形式的概括:“紧密耦合的、被严格约束的机体”,内部的分工以及建立在这套分工机制之上的组织形式具有较强的稳定性;但是后者却相反,它的表现形式在于外包或者众包,同样来自凯文·凯利的话,就像他预言的公司未来形态那样:“松散耦合、松散约束”。随着时间的积累,后一种形态的势能不断壮大,形成灰色产业生态。风起水涌,诈骗犯身处其间,自然大鱼皆出。而“诈骗红利”又会反过来刺激灰色产业细分出更多的层次和领域,更多的人或明或暗地卷入这个生态当中。而驱动这一灰色产业生态的,除了人的贪婪,更在于技术,技术越是夯实迅速,就越能给诈骗犯提供更前沿、犀利的工具。一来一往,就像滚雪球,电信诈骗作为一个整体进入到共同进化的正反馈轨道。如果将电信诈骗视为网络犯罪的一种范本,那么我们有必要调整对犯罪组织的旧有理解:它已经不再局限于传统的老大、大哥、小弟这种科层化结构,而走向了与“在地化、即时生产、外包处理、临时应因”的偏平化组织阡陌交错的蛛网结构。

图5 电信诈骗中拨打电话诈骗窝点、提供通讯环节、洗钱环节的关系结构图

而之所以电信诈骗能够以这种方式野蛮生长,我们不能忽视互联网在其中扮演的举足轻重作用。尽管只是在案例中间穿梭,却不是点缀,如果没有即时社交软件的QQ和微信,诈骗犯孤掌难鸣。互联网作为一个信息交流平台,让完全陌生的双方在无需当面的情况下实现供需的精准匹配,大大降低了交易中的搜索成本,但问题也恰恰出在这里。“4.23案”中,吴风华一直以为卖给他数据包的是广东人,但其实是内蒙古人,“11.15案”中,公董存从来都称呼他的上线是“刘君成”、“周磊”,结果他们真正的名字是“李鑫坤”、“王健丰”。因为不需要见面,只是以网上的虚拟身份示人,社交软件的半匿名机制就可以遮蔽,乃至扭曲现实,即使是普通人,也完全可以在网上不同领域内自我创设多个相互之间没有交集的虚拟身份,不同的虚拟身份对应着互不重叠的社交圈子和行为模式。指出这一点并不在于从道德的角度指责这些人——其实,未必只有这类人——两面三刀,而只是想说,相比于传统媒体,互联网让现代社会的精神分裂症又一次加剧了。这些社交软件的应用并不全是对现实生活中社交活动的一种镜像复刻,它们可以不以现实生活的社交活动为基础,也不必然促成线上的社交关系走向现实。现在问题的麻烦之处,也是深刻之处在于互联网无中生有地开辟了一个对于局内人,可谓热火朝天,但对于局外人,却又静水流深的平行时空。

从国家控制的角度来说,任何一个社会领域重大的事实如果掌握不清,底数不明,都会为国家治理埋下隐患,更何况现在是包括通讯、金融等多个系统由于业务管理上的跑冒滴漏导致的身份失实,在互联网互联互通的作用下放大成一个带有跨系统性质的犯罪问题,公安机关难以查清是谁在犯罪,它暴露的是国家控制出现了权力的真空地带。这时,问题已经不再仅仅指向犯罪自身的形式与演化了,它转而拷问国家治理体系和治理能力能否适应新的社会形势对财产安全保护的要求。

在这样一个源于互联网的推动而社会分工细化、交易费用降低、经济效率倍增的总基调下,我们再看电信诈骗,无论是它的运作,还是它的泛滥,都显得那么自然、必然。我们不妨想象这样一个场景:当你的手机响起时,打给你电话的那个人是在南美洲的秘鲁,很快,你被骗的资金就会进入一个台湾人账户,然后层层分解到300多张银行卡,最后有人在日本东京和中国东北几个城市的ATM机上卷款而逃。这是一种何等的行云流水!我们也许还会感叹这仿佛“快闪”(Flash Mob)的行动里包含了一种别样的美——如果这不是犯罪的话。比起亚当·斯密的扣针、伦纳德·里德的铅笔,这个故事显然更挑战人们基于小型社会的长期生活而产生的朴素想象力。没有谁,也不可能有谁,即使是直接实施诈骗的人,有过对这一复杂局面管理、支配的经验,发号施令更是无从谈起,而且这个“复杂局面”是什么、自己在整个过程中究竟处在怎样的位置,这些问题统统不清楚,让人拍案叫绝的是,也不需要清楚。这些从未、也不可能谋面,或者即使谋面也互不相识的人,在没有一纸合约的情况下,只是在网上以类似打招呼的形式就启动并完成了他们的协作。每一个活跃在犯罪黑网上的节点只是根据它周围局部信息采取微小的动作,但是经过一连串、环环相扣的长程协作,最终在聚合层面就会迸发出惊人的能量,这就回到文章一开始说的“涌现”。所以,电信诈骗并不只是发生于互联网时代,而是发轫于互联网时代,这就是为什么我们将电信诈骗界定为“新型犯罪”的理由,它是时代变迁的新物种。