一、问题的提出

自20世纪90年代以来,在中国广大的乡村社会,富人治村是一个值得关注的重要现象。近些年来,在苏南地区,部分年轻一代富裕农民,基于不同的动因和预期进入村委任职,成为富人治村的一种新发展。本文关注的正是这种新一代富人治村的现象。

改革开放以后,随着市场经济的发育,乡村工业化最早在苏南、浙江和广东铺开。在全国范围内其他地区的农民还在依靠农业谋生的时候,这三个地区的农民已经开始投身第二、第三产业,并先后致富。其中,浙江地区由于其特有的工业化道路,从村庄个体作坊中走出第一批富裕的农民企业家,富人治村的现象也比较典型。因此,学术界较早关注富人治村的研究,多以浙江经验为素材。

20 世纪 90 年代以后,全国市场逐渐形成,未能抓住乡村工业化先机地区的农民陆续进城务工、经商,部分富裕农民也因各种不同的际遇,进入基层组织担任村干部。作为学术研究的回应,学者们开始关注富人治村的区域比较和类型分析。贺雪峰教授指出: “在中国农村,事实上可能存在着三种不同的经济分化状况,或三种不同的农村富人状况,一是发达地区农村,有着规模较大的富人群体; 二是在一般农业型农村,有着人数虽少却可能具有不对称影响力的富人; 三是具有资源农村因为特殊政策所产生出来的富人,最典型的是山西煤老板。这三种地区农村的富人,其数量、性质及相对影响力是相当不同的。”[1] 陈柏峰教授则将富人治村分为经营致富型、资源垄断型、项目分肥型、回馈家乡型四种类型[2] ,其分类依据同样可以纳入农村社会学区域比较的研究范式。

随着相关研究的深化,更多学者展开了深入的田野调查,有的研究试图揭示富人治村的基本原理,提出一系列微观命题[3];有的研究以富人治村为切入口,探讨基层治理的相关问题。乡村生活是整体性的,富人治村受到基层的社会结构、制度环境、政治生态等多种因素影响,必然牵一发而动全身。因而,在社会学、人类学的研究传统中,特别容易以“个案延展”的方式激发学者的想象力,借以讨论其他相关问题,譬如基层政权与村庄的关系[4] 、乡村社会分层[5] 、基层民主[6] 、村庄政治[7] 等。

既有研究深入细致、富有洞见,但也存在一些理论盲区。一是,往往将注意力聚焦于乡村社会的富豪农民,以及具有轰动效应的事件。因而,很大程度上忽略了那些不太吸引“眼球”、缺乏戏剧性的富人治村现象。二是,重视区域比较,意在挖掘中国这样一个巨型国家基层治理生态的多样性,而缺乏对某一地区或乡村社区长时段的历时性观察。因而,富人治村代际更迭中的微妙变化和更宏观的社会变迁往往被遮蔽了。

鉴于此,本文拟采用经验研究的进路,以苏南地区为背景,尝试分析新一代富人治村的类型、效应与机制。一方面,“苏南模式”极具特色的乡村工业化发展路径,使得这里的富人治村不同于先致富再治村的典型形态。本文希望通过揭示新一代富人治村的复杂社会机理,呈现苏南地区村庄治理与当地社会环境、制度环境和基层政府之间的内在关联。另一方面,将视野放远,在乡村富人代际接力的时间轴线上,理解年轻一代不同于其父辈的某些特征,并由此透视近三十年基层社会的高速转型。某种意义上,新一代富人的出场将富人治村的叙事拉长,由“聚焦”转入“长镜头”,从而使得论题透出一丝历史感。本文的经验素材主要来源于 2018 年笔者所在研究团队在江苏省无锡市近郊 H 镇的驻村调研; 调研主要运用了深度访谈、参与观察和文献资料查阅等方法,调研对象为乡镇干部、村干部、企业业主和村民代表。

二、类型分析: 什么样的年轻富人进村委

在乡村富裕家庭中成长起来的 20 岁出头的年轻人进入村委的动机和长远人生规划是相当不同的。通过深入访谈进行归纳,大致可以分为四种基本类型。

第一,将回馈家乡、服务村庄作为人生事业和精神追求。这一类年轻人普遍具有很强的家乡自豪感,发自内心地热爱苏南地区城乡一体化环境中的村庄生活。在我们的田野调查中,曾遇到过部分年轻人,因选择进入村委工作而放弃出国留学的机会。这一类年轻人,父辈一般经营着中等规模的家族企业,大家庭属于村庄的中上层富裕阶层。正是因为热爱家乡,并且家庭富裕,没有生活负担,他们热衷于村庄公共生活,服务村庄不计较得失,也愿意长期在村委工作。

第二,将村委工作视为人生的过渡阶段。这一类年轻人多数最终要回到家族企业中接父辈的班。在父代尚处在五十岁上下的企业家壮年时期,这些年轻人进入基层村组织进行历练。用 G村刘某的话说就是,“家里让他到村委来,就是为了锻炼(能力) 、磨性子,另外就是熟悉乡镇、村里的人和事”。一般来说,这一类年轻人的大家庭,属于村庄中的上层富裕阶层,经营着中等规模以上家族企业。

第三,作为村委的后备干部。这一类年轻人进入村委的目标明确,希望通过长期工作,得到职务晋升,日后主持村庄工作。例如,H 街道的陈某,出生于 1983 年,已在村委会工作近十年,全村上下将其视为下一届村主任的热门人选。简言之,这一类年轻人及其父辈,在村里属于中上层富裕阶层,一般是中小企业业主,或者通过征地拆迁、出租房屋( 厂房、门面房) 积累了相当财富。他们愿意当村干部,一是为了服务村庄,带领群众共同致富。二是为了兼顾家族企业,获取政策信息,争取产业发展上的扶持,例如获取惠农金融服务。三是,争取体制身份和待遇。基层政府为优秀村干部开通了进入体制内的通道,即面向有一定学历、长期工作在乡村的主要村干部组织考试,择优录用其为乡镇公务员、事业编制人员,有些村干部甚至可能由此晋升为乡镇领导干部。

第四,将村干部视为职业选择。这一类年轻人的大家庭,一般属于村庄中等偏上收入阶层。他们的家族产业规模不大,并普遍处于衰落期。一种情况是家族企业、作坊转型失败,例如被市场或区域产业政策逐渐淘汰的中小型手工业的企业主、个体工商户; 另一种情况是家族生意后继无人,即富裕环境中成长起来的子代无意接班,或者不愿吃苦二次创业。这些年轻人,因父代积累了相当财富,年纪轻轻即购房买车、结婚生子,人生早早进入稳定和安逸的阶段。在他们看来,成为村干部是比较理想的职业选择。这一类人可能不属于村庄中典型的富人,但比普通家庭子弟还是明显富裕。

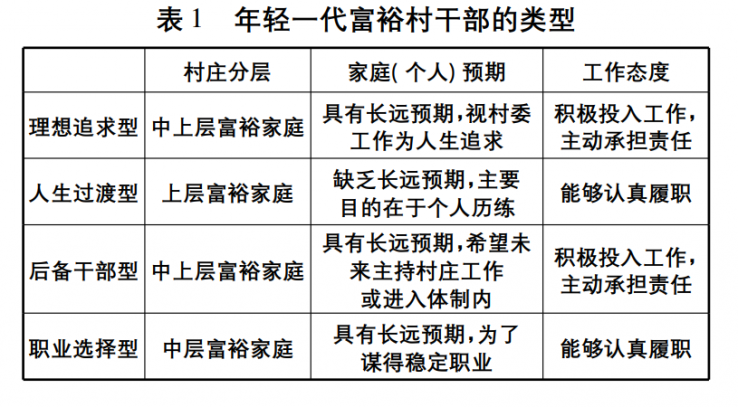

笔者将上述四类年轻一代富裕村干部定义为理想追求型、人生过渡型、后备干部型和职业选择型。显而易见,他们的家庭在村庄中分属于不同阶层,对村干部职业发展具有不同的预期; 但他们也有共同点,即不同程度地怀有造福家乡、为村集体做贡献的信念,能够认真履职,较好地完成村务工作(参见表1) 。需要说明的是,这里描述的是一种经验性的分布规律,并非严格的一一对应关系。事实上,当下苏南地区的农村已经整体工业化了,与城市高度融合,基层村组织的工作相当繁重,因而,村干部处理村务的能力非常重要,这是成为村干部的任职前提条件。

在笔者看来,苏南地区的新一代富人治村,以及年轻富裕村干部类型分化呈现出的某种规律,不是偶然发生的;它可能受到乡村社会结构、市场经济、制度环境和基层政府治理策略等多重结构性因素的影响。更重要的是,苏南特有的乡村工业化模式,深度塑造了当地的基层社会生态和村庄治理。

20 世纪 80 年代中期,苏南地区通过兴办乡镇集体企业、村集体企业启动乡村工业化和城镇化,形成了著名的“苏南模式”。其突出的特色在于,突破当时计划经济的束缚,面向市场,利用集体资本兴办企业,乡镇政府和基层村组织主导企业的生产与经营。进入 20 世纪 90 年代,全国市场由卖方市场转为买方市场,工业品稀缺的时代过去了,加之大量外资企业涌入,中国加入 WTO,苏南乡镇集体企业、村集体企业,受困于规模小、技术含量低、产权不清晰和集体企业负担加重等原因,普遍遭遇生存危机。90 年代中后期,苏南地区进行了大规模的乡镇企业改制,以三资企业、私营企业取而代之,但这并没有动摇苏南地区集体经济的传统。

这种特征显著的乡村工业化发生路径及其转型,持续塑造着苏南地区基层社会生态与村庄治理的基本面。围绕富人治村的主题来说,第一,农民的经济分化。苏南集体经济的模式,在乡村工业化初期奠定了集体致富的基调; 很大程度上也塑造了当地农民较强的家乡意识和村集体归属感。相较于同为发达地区的浙江、广东农村,最初苏南地区农民的经济分化并不剧烈。“现在的苏南特别冒尖的富豪没有其他地区多。”[8] 此后,随着市场经济的深化,以及乡镇企业改制,苏南地区的农民也在一定程度上发生了经济分化(课题组调研的 H 镇农户社会分层的情况,可参见表2) 。

第二,经济精英与村干部的角色“重叠”。20世纪 80 年代,苏南地区村集体企业兴盛时期,管理层大多是懂技术、敢于闯市场的村干部。年轻一代富裕农民的父辈,很多都曾有担任基层干部、集体企业领导的经历。因而,经济精英与村干部的角色部分“重叠”,构成苏南地区基层社会生态和村庄治理的一种现象。一般来说,苏南地区的乡村富裕农民阶层,对村集体经济的贡献颇大,对村庄公共事务也具有相当的影响力。

第三,基层政府的治理策略。很多学者都注意到,全国范围内富人治村的兴起,背后多有“双带工程”政策导向的因素,即要求党员、村干部带头致富和带领群众致富。这充分说明,基层政府的治理策略对村组织具有实质性的影响力。经过这些年的实践与摸索,苏南地区的基层政府,越发有能力控制富人治村产生的效应。通常来说,基层政府欢迎那些有“家乡情怀”的富裕农民担任村干部,也特别重视年轻后备干部的培养。

综上所述,苏南地区乡村工业化的特殊发生路径,以及由此塑造的社会环境和制度环境,很大程度上决定了苏南地区富人治村的形态,也高度影响了年轻一代富裕农民参与基层治理的积极性。某种意义上,新一代富人治村构成村庄治理的一种重要类型,基层政府充分挖掘富人治村的正面效应。具体地说,乡村富人能够利用经济优势和社会资本,协助基层政府进行基层治理。

其一,为村集体经济争取外来的资源和发展机会。苏南地区集体经济的传统,为乡村社会提供了高质量的公共产品和社区服务。例如,苏南乡村的道路、桥梁等基础设施以及社区环境等,遥遥领先于全国其他地区。再例如,因为集体经济强大,村庄中的五保户、困难户都能得到较好的照顾,逢年过节甚至还能收到红包。基层村组织承担维持和发展集体经济的责任,回应广大群众的期待,并接受监督。因而,能够为村集体做出突出贡献,就成为评价村干部是否称职的重要标准。在村庄生活中,经济能人型的村干部,一般也都具有较高的威望。

其二,为自上而下的项目输入提供配套资源。最典型的如“一事一议”的乡村公共事业建设。当下中国乡村,“项目制”[9] 是承接国家资源输入的主要方式。那么,村干部能不能争取到项目,能不能为项目落地提供保障和资金配套,就显得相当重要。

其三,协助基层政府推进基层治理工作。例如,在土地流转、征地拆迁中,代表基层政府与村民协商,以及调解村民之间的矛盾纠纷等。在这方面,有些富人村干部能力较强,倒不是因为富裕,而主要是因为有威望、有“面子”。在村庄内部,村干部如果与群众关系紧密,相互给“面子”,往往三言两语就能化解各种小冲突、小摩擦。“因为面子是‘社区性货币’,所以只有在具有身份归属的时空坐落里人们才会在乎面子。而当人们都在乎面子时,面子就能产生有效的社会治理功能。”[10]

三、机制研究: 体制吸纳与乡贤之治

2020 年中央一号文件,再次聚焦“三农”问题,明确提出“确保如期实现全面小康”的战略目标。其中,非常关键的是,作为党的执政基础的基层党组织和村组织,必须“组织群众发展乡村产业,增强集体经济实力,带领群众共同致富”[11] 。从这个角度说,苏南地区的村庄治理,注重挖掘富人治村的正面效应,以及吸引年轻人进入村委,注重培养后备干部等做法,颇值得重视和借鉴;因之,深入洞察和概括新一代富人治村的核心机制,也就具有一种普遍意义上的理论价值和实践价值。

改革开放初期,苏南地区的很多村干部曾经领导或经营村集体企业,因而往往兼具经济精英的身份。严格说来,这还不是真正意义上的富人治村。三十多年过去,老一代人逐渐淡出人们的视野;而年轻一代富裕农民,开始走上村庄治理的舞台。新一代富人治村,显然遵循着不同的内在逻辑,但它又是从上一代人的历史中演化而来的。

首先,基于苏南地区的集体经济传统,担任村干部的富裕农民普遍具有面向村集体的强烈责任感;同时,广大群众对其也抱有较高的期待,希望自己选择的“领路人”,能够带领大家共同致富,以及照顾好村庄中的弱势群体。这使得苏南地区的新一代富人治村,蕴含着某种类似传统社会“乡贤之治”的社区伦理。典型的“理想追求型”的年轻村干部,就普遍怀有回馈家乡的心态,甘于奉献。质言之,某种程度上,基层干部在乡村社会中的“领导地位”,具有一种“造福桑梓”的乡村社区伦理属性。

其次,基层政府主导村级治理,村干部被视为基层政府在乡村社会的“代理人”。因而,与父辈相比较,年轻一代富人村干部最显著的不同在于,行为预期更多地面向体制内,而非面向市场经济。对于“后备干部型”和“职业选择型”的年轻村干部来说,家族产业的经济收益虽然也重要,但他们不会强求于此; 相反,他们倾向于将自己视为“准公务员”,重视体制身份和前途。“人生过渡型”的年轻村干部,虽然对村委工作不具有长远预期,但也并不是试图利用村干部身份攫取短期经济利益的投机主义者。这说明这一代年轻人能够主动适应基层政府制度环境的变迁,接受依法治国和科层官僚体制的制度规训。从这个意义上说,新一代富人治村是有制度性前提的,是在现代法治国家的治理框架下展开的。

再次,国家资源下乡,扶持乡村产业发展,对于村庄治理意义重大。第一代乡村富人在改革开放初期积累了生产技术、市场经验和企业管理经验,苏南经济转型后转而承包或兴办私营企业,并在市场经济大潮中获得成功。时至今日,市场竞争更加残酷,乡村中小型企业普遍面临巨大的生存压力和转型困境。苏南地区产业链条中的初加工产业,尤其受到区域环保政策的严格约束。原先对村集体经济贡献颇大的小型加工业,现在被称为“小散乱污”企业,即将被全面取缔。与此相对,中国乡村进入后税费时代以来,国家资源大量投入乡村,扶持农村“三产融合”的土地和金融优惠政策接连出台,加上村干部专职化、工资待遇大幅度增长以及体制内晋升渠道的开放,极大地提高了体制资源的总量和稳定的持续增量。在此大背景下,部分乡村富人从汹涌的市场大潮中退出,转而寻求体制身份和前途。另一方面,基层政府树立“致富光荣”“致富先进”的典型,引导和控制富人治村,不断挖掘其正面效应。根本上说,资源既是国家权力运作的“燃料”,同时又是对乡村富人诉诸制度性规训的基础。正如英国社会学家吉登斯(Anthony Giddens) 所言,“资源是权力得以实施的媒介,是社会再生产通过具体行为得以实现的常规要素”[12] 。

归结起来,苏南地区新一代富人治村的运行机理,呈现出来的是,国家与乡村社会的良性互动,以及由此生成的我们这个时代乡村社区伦理的另一种可能性。这种类型的富人治村,其核心机制或许可以概括为体制吸纳与乡贤之治。概而言之,基层政府巧妙地运用体制资源与规则,以科层官僚制吸纳、规训乡村经济精英; 而乡村中上层富裕农民,抱有回馈家乡、服务村庄和带领群众共同致富的信念,主动参与基层治理。由此,二者共同塑造相对稳定的村治格局。

参考文献:

[1] 贺雪峰: 《论富人治村———以浙江奉化调查为讨论基础》,《社会科学研究》2011 年第 2 期。

[2] 陈柏峰: 《富人治村的类型与机制研究》,《北京社会科学》2016 年第 9 期。

[3] 余彪: 《公私不分: 富人治村的实践逻辑》,《南京农业大学学报》( 社会科学版) 2014 年第 4 期; 欧阳静: 《富人治村: 机制与绩效研究》,《广东社会科学》2011 年第 5 期; 刘锐: 《富人治村的逻辑与后果》,《华南农业大学学报》( 社会科学版)2015 年第 4 期。

[4] 仇叶: 《富人治村的类型与基层民主实践机制研究》,《中国农村观察》2017 年第 1 期。

[5] 杨华、罗兴佐: 《阶层分化、资源动员与村级贿选现象———以东部地区 G 镇调查为基础》,《南京农业大学学报》(社会科学版) 2018 年第 2 期。

[6] 冷波: 《形式化民主: 富人治村的民主性质再认识———以浙东A 村为例》,《华中农业大学学报》( 社会科学版) 2018 年第 1期。

[7] 桂华: 《富人治村的困境与政治后果》,《文化纵横》2011 年第2 期。

[8] 洪银兴: 《苏南模式的演进及其对创新发展模式的启示》,《南京大学学报》( 哲学·人文科学·社会科学版) 2007 年第2 期。

[9] 折晓叶、陈婴婴: 《项目制的分级运作机制和治理逻辑》,《中国社会科学》2011 年第 4 期。

[10] 董磊明、郭俊霞: 《乡土社会中的面子观与乡村治理》,《中国社会科学》2017 年第 8 期。

[11] 《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,“中华人民共和国农业农村部”官网,http: / /www. moa. gov. cn /ztzl /jj2020zyyhwj /2020zyyhwj /202002 /t20200205_6336614. htm,2020 年 3 月 23 日访问。

[12] 吉登斯: 《社会的构成: 结构化理论大纲》,李康、李猛译,生活·读书·新知三联书店,1998 年,第 77 - 78 页