作者万江,法学博士,西南政法大学经济法学院副教授。

引言:多层级政府格局下的地方政府治理问题

(一)中央地方分权与政令的上传下达

根据我国《宪法》第117条、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第59条,各级人民政府应当服从国务院、执行上级国家行政机关的决定和命令。多级政府的存在,意味着中央的理念和指令必须依赖于地方政府的推行方可得以实现。可是,不同层级的政府特别是党政官员的利益诉求、目标函数、执政倾向、行为选择等都有差异。多数时候,政府内部冲突较小,政府这一“利维坦”能够协调一致、运转正常;但若政府内部的利益冲突激化,这时政府机制就会运转不畅。由于地方政府的不当行为会危及中央政权的合法性与统治权威,县乡执法人员的胡作非为会“败坏整个行政执法队伍的形象,损害党和政府的威信”,[1] 数十份中共中央、国务院的文件都强调地方党政必须提高政策执行力、确保政令畅通,正确处理中央地方关系。包括习近平、李克强等领导数次讲话强调,要确保中央政令畅通,禁止地方政府在贯彻执行中央决策部署上打折扣、做选择、搞变通,“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。”[2]为控制下级政府尤其是官员的行为,在上管一级的政治体制下,指标考核成为上级部门甄别下级党政领导的主要工具。[3] 1982年的《宪法》早就提出,国家机关实行工作责任制,实行工作人员的培训和考核制度。中组部自1978年起先后制定了《关于实行干部考核制度的意见》、《县级党政领导班子政绩考核办法及考评标准体系》、《地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》等多份文件,细化地方党政领导的考核标准,全面考察经济、政治、文化、社会、安全生产、环境保护、生态文明建设和党的建设的实际成效。[4] 除此之外,全国人大亦明确提出要加快制定绩效评价考核体系和具体考核办法,考核结果作为各级政府领导班子调整和领导干部选拔任用、奖励惩戒的重要依据。[5] 包括《环境保护法》、《食品安全法》等数十部法律明确提出要对地方政府进行考核。国务院在2011年开始对国土资源部等部委和广东等省市进行指标考核试点,[6] 并于2013年开始在各部委推行绩效管理制度和行政问责制度。[7]

不过,对政府权力进行限制,更通行的方法是要求政府依法定权限行政。早在1997年召开的党的十五大提出“建设社会主义法治国家”时,就要求“一切政府机关都必须依法行政”。自此之后,中央数次发文要求推进依法行政。正如有学者指出的,中央之所以“高度评价法治是因为法治还有加强中央对地方控制并促进合理行政的作用。”[8] 国务院有关依法行政的文件明确提出,地方政府特别是县乡两级政府处于政府工作的一线,“能否切实做到严格、正确地依法办事,直接关系到广大人民群众切身利益和政府与人民群众的关系”,[9] 加强依法行政、确保政令畅通,事关巩固党的执政基础。[10]

推进依法行政之目的在于监督、控制地方政府权力,确保政令畅通;指标考核的功能同样在于监督、控制地方党政权力。2004年,中共中央提出要贯彻依法治国基本方略、完善干部实绩考核评价标准。[11] 党的十八届三中全会要求推进国家治理体系和治理能力现代化,其中绩效管理、依法行政都作为国家治理体系的一部分得到同时强调。[12] 党的人大常委会dz全会进一步明确提出,要“把法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩重要内容,纳入政绩考核指标体系。”[13] 至关重要却未得到法学界足够重视的问题在于:为什么越来越多的文件会同时强调依法行政与指标考核 为什么要通过指标考核的方式推进法治建设 在推进国家治理体系和治理能力现代化的过程中,依法行政与指标考核是否相兼容

(二)问题与理论回顾

苏力在考察毛泽东有关两个积极性讲话的背后逻辑之后指出,高度的集中统一,必定造成地方的灵活性少、积极性少,地方主动性高,则会导致规则的统一程度低,应当基于此思考中国的地方分权。[14] 法学界有关依法行政的研究文献卷帙浩繁,关于法治与地方分权、地方政府治理的关系,已有不少学者开始进行研究。[15] 但对指标考核在地方政府治理中的作用,法学家们却关注甚少。与法学界的忽略或刻意回避不同,经济学家、社会学者在最近几年对地方分权与政绩考核进行了深入研究,并将之作为“中国模式”的重要表象之一。尽管改革前后的人事任免发生了许多变化,但是由于党管干部的基本原则没有变,人事晋升模式依然存在。[16] 特别地,一些学者观察到我国所存在的行政发包制,以层层整体性发包代替专业化分工和一体化协调的机制,中央根据地方党政领导的相对绩效而非绝对绩效来决定党政领导的职位晋升,促使地方之间就考核指标展开锦标赛竞争。[17] 有关行政发包制的观点,在我国学术界影响极为深远,尤其是作为行政发包制基础的政绩考核引起了学界的广泛关注,一些学者侧重于指标考核的积极影响,分析其对中国经济增长的重要意义;部分学者关注地方党政领导对政绩和经济收益的权衡取舍;[18] 还有一些学者则直面指标考核引发的负面影响,包括多绩效引发的目标冲突[19]、目标替代[20]等,并以此解释我国经济社会发展中所存在的各种问题。有学者专门比较了中国的指标考核与西方国家的指标考核的区别,认为西方的指标考核更侧重于对预算与政府行政效果的评估、核算,而我国的指标考核则更为强调政府部门和公务员行为的积极性和创造性的发挥,是“创效式”绩效管理。[21]有关指标考核的研究文献,大多建立在上级党组对地方经济增长予以考核的逻辑假设前提下,但我国的指标考核不仅复杂而且多变,比如依法行政作为重要的考核指标并未得到正视,比如行政机关同样制定了大量考核指标,其中国务院部委制定的考核指标最为普遍。此外,只有极少数学者注意到指标考核与依法行政的共通性,比如渠敬东等学者发现,改革开放以来,行政科层技术治理开始将各级政府纳入法治化和规范化的轨道之中。[22] 彭涛和王宇鹏则结合信访分析了结果导向的指标考核在促进依法行政时的作用和局限。[23] 总的来说,现有的多数文献都将在大量文件中并存的依法行政与指标考核两种治理机制分割开来,没有追问中央文件为什么不时地将依法行政与指标考核置于同等重要的地位,两种约束机制是否兼容,两种治理机制之间的关系是什么。

一、地方政府治理策略选择:法律抑或指标

基于现代企业理论有关不完备契约、信息不对称与交易费用的分析,学者在分析官僚制下上级如何控制下属时,开始引入政治交易成本的概念。[24] 比如休伯(John D. Huber)和希潘(Charles R. Shipan)就分析了信息不对称引发官员的道德危机,认为交易费用是决定控制代理人所采手段的重要变量。[25] 沿袭政治交易成本的相关成果,指标控制和法律治理所内蕴的逻辑是有差异的,但却可纳入一个统一的分析框架之下。

(一)结果导向的指标治理

- 指标治理的优势

其次,指标治理可减少条块结合下的孤岛现象,防止行政部门各自为政产生的协调缺失。陈柏峰关于违章建筑治理的研究指出,许多事项的完成,并不是一个行政部门所能够解决的,因而需要高位推动的协调工作体制和健全行政执法考核。[27] 吴元元则以公共安全风险管理行政执法为例表明,公共安全风险的管理,需要公安、消防、城建、工商等多个职能部门联动协调,除要求各部门严格依法行政之外,更需要相关部门彼此积极配合,而这需要更高一级的协调。[28] 尽管政府首长并不介入行政部门的具体行政行为,但其对公共安全具有本质上的决定作用。这就需要指标考核来调整地方政府的行为激励。类似食品安全、产品质量、公共安全等面临着巨大的协调问题,相关事项之完成需要农业、质监、卫生、工商等多个部门协调配合,通过指标考核要求地方政府负责协调、通过依法行政强化具体部门的执法是更为有效的治理策略。比如国家食品药品监督管理局就强调,地方食品药品监管部门要争取把农村餐饮食品安全工作列入政府指标考核,进而积极争取政府给予必要的机构、人员、经费保障。[29] 针对产品质量监管,国务院同样要求将产品安全监督管理纳入政府工作考核目标,由地方政府统一领导、协调本行政区域内的监督管理工作,建立健全监督管理协调机制。若因协调不力导致严重产品安全事故的,相关负责人将会受到惩罚。[30]

- 指标治理的劣势

其次,考核指标多元会导致目标冲突与选择性执行。指标考核的有效性,取决于指标设计的科学性、合理性以及真实性。在企业里,产品数量、产品是否合格都极易判断,企业的目的就是利润最大化。但政府行政的目标远非如此单一,经济增长、可持续发展、社会稳定、公平正义等等都是政府行政所必须考虑的因素,这些目标可能相互兼容、一致,也可能相互掣肘、冲突。为避免在职位晋升竞争中被事先淘汰出局,地方党政领导会考虑哪些指标是约束性政策(如一票否决制),哪些指标是相对不重要的,该指标是否为上级轻易所能测度。对那些权重高的约束性指标会加大力气推进,而对上级无法完全测度的非约束性指标则可能忽视或者通过造假来夸大这些指标的完成情况。通常的,由于GDP指标更容易观察,且经济增长会带动相关指标的提升,地方政府必然会有GDP崇拜的倾向。而对那些软约束的指标比如卫生、和谐社会等,正如黄宗智的考察所发现的,地方政府经常会层层串通、摆摆样子来满足上级的考核要求。[31] 更不必说,如果相关事务没有进入政绩考核体系内,地方政府就有可能完全不顾。

最后,指标考核可能导致目标替代。以行政处罚为例,强化对食品、环境、安全生产等违法行为的行政查处力度,有助于增强执政合法性,尤其是在违法现象较为普遍、民意较大的情况下,通过指标考核,有助于减少违法行为、发挥执法的威慑效应。但强化执法力度存在着边际收益递减效应,一旦超出最优执法力度,就面临着过度威慑的可能。由于类似于行政处罚之类的事项和行政执法机构的办公经费、行政执法人员的物质奖励在事实上紧密相关,行政执法部门就有非常强的执行激励,为求达标而不顾行政程序的规范,乃至出现钓鱼执法。

总的来说,尽管指标考核能够部分解决委托-代理问题,但因地方党政领导班子是对自身执政能力、执政行为、执政结果信息的全面占有者,地方党政领导班子会有隐瞒、夸大、扭曲信息的可能与行动空间,进而导致指标考核失灵、无法反应真实情况。而且,指标式治理机制的过度使用,会扭曲地方行政的本义,造成重结果而轻程序、一切以指标为中心的行政逻辑。

(二)过程规范的依法行政

如果将依法行政看作一种治理机制,在中央的人事控制无法直接施加有效约束时,通过法律来治理地方政府、控制地方党政领导的行为就是可行路径,进而,中央主动强制推行依法行政乃顺理成章的事情。正如裴文睿曾指出的,在地方政府的行为可能对中央政府不利的前提假设下,“中央政府是支持法治的,高层领导强调法律的作用旨在控制地方政府和保证他们遵守中央的法律和管制”。[32]- 依法行政的优势

其次,刚性的法治不利于渐进式改革。基于法律的地方政府治理之前提,在于法律本身是明确且可执行的,对于地方政府可以做什么、不可以做什么都有非常明确的规定。法律越具体明确,法律的约束力就更强。但要制定出实施过程既清楚又明确的法律是一件很困难的事情,乃至于不可能。由于法律文本的局限性,不少问题甚至从未进入过既有的制度体系内,制度设计不可能完美,总有空缺与设计不当之处。过于完备的法律也不一定适合真实世界,法律制定得越具体,就越缺乏普遍适用性,但要法律具有普遍性,就必须忽略掉具体问题的诸多特殊性。

再次,中央地方事权分配的模糊,放大了依法行政的缺陷。地方分权之所以受到各国重视,是因为不同地区民众的偏好存有差异,地方分权能够满足多样化的需求。我国地广人多,地区差异巨大,发展转型参差不齐,风俗人情、资源禀赋等皆有差异,一刀切的法律并不合适。尽管我国《宪法》第3条要求发挥地方的主动性、积极性,并在第107条规定了地方事权,但是我国并没有实行严格意义上的法律分权,地方立法主要是细化、落实中央的法律、行政法规,地方各级政府都是国务院统一领导下的国家行政机关,要对上级政府负责并报告工作,要执行国务院和上级政府的决定和命令。这里的决定和命令涉及到一系列具体的政策目标,远远超出法律的范畴。单纯寄希望于依法行政,并不能够确保地方政府会积极地执行上级政府的决定和命令。而在指标考核下,上级政府可以根据相关指标的完成情况来判断地方政府的政策落实情况。

最后,依法行政适用空间有限。我国尚处于经济社会政治转型之中,政策而非法律在政府内部实际上起着更加重要的角色,对类似于节能减排、防止产能过剩、房地产调控等政策执行而言,法律依据极为抽象甚至缺失,通过追究地方领导人的法律责任来控制地方行为根本行不通。此外,地方党政关系已经实现了“党委直接管理国家事务转向了党委通过确定路线、方针、政策和党委进行人事任免这两个渠道来间接地管理国家事务。”[36] 我国现有的特殊政治体制是下管一级、党委领导,地方党委对地方发展虽具有决定性作用,但是地方党委通常并不会直接替代政府作出行政行为,通过法律来约束地方党委是行不通的。

二、双重治理模式之运作

在央地法律不完备、信息不对称问题严重的情况下,我国目前有关地方政府的治理机制,既有传统的指标式治理,又有近几年得以强化的法律治理,逐渐形成了治理地方政府的双重机制。

(一)互补的指标考核与依法行政

指标考核和依法行政都是规范地方行政的治理机制,指标考核可以弥补依法行政的激励不足,而依法行政则可以强化指标考核的程序合法性。若能发挥各自的治理优势,可以更好地规范地方行政。- 将指标考核纳入现行法律

由此可见,指标考核绝非游离于现行法律之外的纯政治化治理,而是已然成为法律化的治理方式。在以立法的形式规定指标考核的情况下,相关指标的设置就被固化、制度化,并不会因为执政理念的变化而轻易调整,相关部门对地方政府和相关人员的处理也就有法可依,不能想当然地认为指标考核只是一种政治化、非法律化的治理方式。[37]

- 通过指标考核推行法治

在中央政府转换治理策略、开始重视基于法律的治理后,指标考核体系的强大政治动员能力,就将依法行政演变为全国性的具体行动而非仅是政治口号。比如国务院在2005年就强调要加大对行政机关与政府工作人员的责任追究,并指出要对地方政府依法行政的实行情况进行考核。[41] 2008年更是要求建立依法行政考核制度,将是否依法决策、是否依法制定发布规范性文件、是否依法实施行政管理、是否依法履行行政应诉职责等作为考核内容,并将此考核和干部任免挂钩。2010年,国务院进一步要求强化行政首长作为推进依法行政第一责任人的责任。当中央政府最终决定要大力推进依法行政,并设置出可以量化的考核指标时,地方政府除了服从,别无其它选择。而且,在存在上级政府根据地方政府的指标考核结果决定官员职位升迁时,一旦中央进行了指标考核,如同在经济领域一样,地方政府自然会将这些指标层层分解、加码,[42] 展开法治建设竞争,不遗余力地创新形式推动依法行政。事实上,我国不少地方政府已经出台了促进依法行政的文件,多数地方文件都提到中央执政理念的转变,并从科学发展观、和谐社会等高度来阐释依法行政的意义;为加强对下级政府和相关部门依法行政的考核,四川、深圳、杭州、无锡等省市还先后将依法行政指标化,通过设置法治建设指标将推进依法行政工作纳入政府工作考核和绩效评价指标。[43]

(二)指标考核消解依法行政

由于依法行政属于弱激励的治理机制,而指标考核却是强激励的治理机制。一旦中央同时并行这两种治理机制,地方的行政逻辑就会偏重于指标考核而非依法行政,最终导致依法行政或被搁置,或被异化,或被削弱。- 形式主义的依法行政

- 依法行政的选择性推进

(三)依法行政替代指标考核

由于指标考核存在着极强的激励导向性,极易引发替代效应,因而中央也会根据行政事项所面临的环境而调整治理策略。比如在执法力度过大、执法行为不规范时,中央就会废除指标考核而强化依法行政。早在上个世纪时,公安部就曾发文严禁对行政罚款进行考核,以免诱致政府部门钓鱼执法、搞罚款创收等行为。[45] 针对个别地方政府将土地流转情况纳入指标考核带来大量违背农民自愿的问题,国务院在2015年为此发文严禁通过下指标、定任务或将流转情况纳入指标考核等方式推动土地流转。[46] 国务院、商务部更是在文件中明确指出,不得将招商引资等纳入干部考核指标,以免产生相互攀比、层层加码的行为。[47] 而针对地方政府以环境、民众安全等为代价的GDP竞争,中央亦开始改进地方政府官员的考核机制,降低经济指标之重要性,构建绿色GDP,更加重视环境保护、安全生产等相关法律的执行。

三、基于中央文件的实证分析

既然指标考核和依法行政都是控制地方政府及其相关人员的一种机制,两者可能彼此促进,也可能相互抵牾,那么,指标考核和依法行政到底是替代关系还是互补关系 哪些因素决定了中央治理策略的选择

(一)描述性分析与研究设想

要准确测度影响政府治理决策选择的因素,就需要考察存在着依法行政和指标考核选择的可能性。一般来讲,国务院、国务院部委颁发的多数规范性文件的实质都是一系列行政事项,这些事项通常依赖于终端的基层工作部门完成。一方面,基层工作部门是国务院部委政策的主要执行者,另一方面,基层工作部门是地方政府的重要组成部分,且深受地方党政的控制或影响。因而,对基层工作部门的控制机制,足以体现中央的治理策略。那么,考察这些文本如何推动相关事项的执行、如何施加对基层工作部门的控制,是否利用法治、指标考核去推动政策执行、评估政策执行效果、追究行政主体责任,一定程度上能够反映出中央对指标考核和依法行政的使用策略。因而,笔者分别以“依法行政”和“考核”为关键词,在北大法宝检索了国务院颁发的规范性文件和国务院部委颁发的部门规章、规范性文件。[48]- 指标考核和依法行政呈互补关系

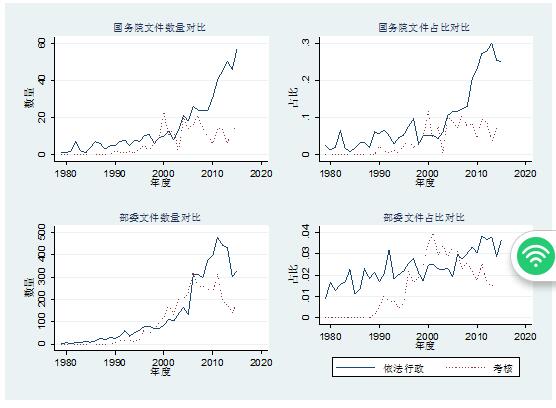

图1 依法行政与指标考核年度

从历史变迁看,自1989年提出依法行政之后,无论是国务院还是国务院各部委,无论是绝对数量还是占比,依法行政在2000年至2010年间均得到了显著上涨,并一度超过考核,但在2011年之后,涉及依法行政的文件数量开始下降,而同期指标考核的下降趋势要更为缓和。此外,笔者还特别考察了国务院和各部委颁布的99部专门推进依法行政的规范性文件,结果发现有69部都将指标考核作为推进依法行政的一种方式。在标题为“考核”的1225份规范性文件中,有40份提及了依法行政。总地来看,依法行政和指标考核在中央文件的实施中均扮演了越来越重要的作用,且两者呈现出互补而非替代的关系。

由于2003年之后多数部门的信息公开才较为完备,笔者最终梳理了2003年至2015年期间国务院各部委颁发的规章、规范性文件中有关指标考核和依法行政的规定。其中宗教局、证监会、法制办等部、委、局和地方政府关联度小,且有关依法行政、指标考核的规范性文件数量极少,一些部委还面临着合并等组织改革,故而予以删除。[49] 最终总共有42个部委在2845份规范性文件中要求通过加强依法行政来推动政策执行,4036份文件要求通过指标考核来推动政策执行(见表1)。从比例来看,国务院各部委在每100份文件就有2份文件明确提出要加强依法行政、3份文件涉及指标考核,国务院在每10份文件中就有2份文件要求予以指标考核。

表1 2003-2015国务院、各部委文件关于指标考核和依法行政的规定

| 国务院 |

国务院部委 |

|||||

| 指标考核 | 依法行政 | 年发文总数 | 指标考核 | 依法行政 | 年发文总数 | |

| 均值 | 32.23 | 12.62 | 177.79 | 7.46 | 5.26 | 238.46 |

| 最小值 | 13 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 |

| 最大值 | 57 | 21 | 227 | 49 | 23 | 1781 |

| 中位数 | 26 | 14 | 182 | 4 | 3 | 129 |

- 不同部门侧重不一

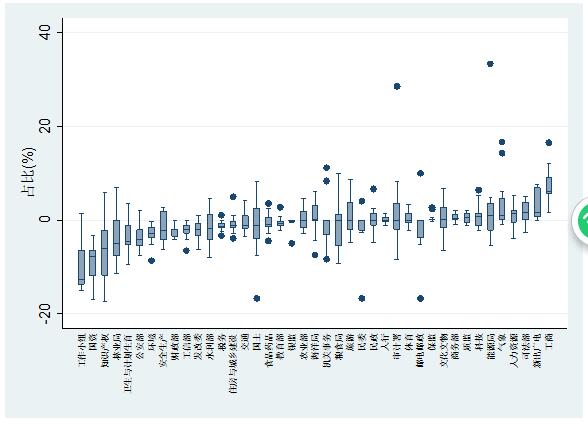

图2 不同部委依法行政与指标考核差占比

不同部门对指标考核和依法行政的偏重有显著区别的原因可能在于,类似于工商部门、人力资源与社会保障管理部门,主要是与经营者和民众打交道,程序的规范更为重要而具体的结果则不易评估。但对国土资源管理、环境保护、发展规划等事项,往往涉及到地方政府,且需要多个部门之间的协调才能够完成,因而会更强调考核。而对住房与城乡建设、食品药品监管而言,一方面既与企业、民众紧密相关,另一方面又需要部门之间的衔接配合,对考核与依法行政的偏向取决于政策执行压力。但到底是什么因素决定了国务院部委对依法行政和指标考核的不同倚重,需要更为确切的评估。

我国实行纵向到底、横向到边、条块结合的治理方式,条条块块之间的关系形成了垂直管理和属地管理两种模式。实行属地管理还是垂直管理,会影响到基层工作部门的激励。[50] 一方面,实行属地管理的地方工作部门是地方政府的构成部分之一,人事、财政等都受地方政府控制,上级主管部门更多只是负责业务管理,而实行垂直管理的地方工作部门的人事、财政等则主要受上级主管部门控制,故而中央部委更可能会减少对属地管理部门的控制,提高对实行垂直管理的地方工作部门的控制。另一方面,实行垂直管理的事项通常更为单一而实行属地管理的事项则更加综合,相比较于依法行政需要责任义务的明确界定不同,指标考核更容易防止部门分割造成的孤岛效应,因而实行属地管理的部门更可能通过指标考核予以推进。[51] 由此我们提出以下假说:

垂直管理部门更偏向于依法行政,属地管理部门更倾向于指标考核。

正常情况下,依法行政不应当随着外界经济环境而变化。可不少学者发现我国存在着选择性执法。[52] 假设存在着选择性执法,正如经常观察到的,在经济不景气时,各级地方政府会通过加快基础设施建设和重大项目来促进经济政策,放松对土地、环境等法律的执行,并通过一系列指标将涉及扩张性政策的项目、资金等分摊下去;在经济增长过热时,则会压缩地根、银根等,加强土地、环保等相关法律的执行,以强化节能减排、抑制过剩产能政策的执行,此时指标考核的功能相对有限。由此我们提出第二个假说:

若存在选择性执法,经济过热时会强化对依法行政的依赖,但经济不景气时则会倾向于指标考核而放松依法行政。

一般来讲,治理方式都存在着边际收益递减和边际成本递增的规律。指标考核的规模越大,考核成本就越高,但指标考核引发的目标冲突效应就越明显。各部委每年颁发的文件极为庞大,财政部、商务部、教育部等部委的年发文量,在较多的年度均超过1000份。如此众多的事项均通过指标考核予以推进,势必耗费巨大的考核成本,因此只会对那些重要的事项予以考核。我们认为,颁发的文件数量越多,越会通过依法行政来约束地方部门,减少对指标考核的过度依赖。由此,我们提出第三个假说:

部门发文量越多,指标考核成本越高、作用下降,更会通过依法行政规范地方部门行为。

(二)回归分析

为对前述假说进行验证,我们构建了如下回归方程:其中,被解释变量是指依法行政与指标考核的选择。解释变量包括部门性质、经济状况和部门发文量,其中 是残差。为考察部委性质对治理策略选择的影响,本文根据相关部门实行垂直管理(包括省级垂直管理)还是属地管理设置虚拟变量。[53] 由于是否属于垂直管理最终影响的是基层工作部门,故而本文并未区分中央垂直管理还是省级垂直管理。同时,文章根据国家统计局公布的国民经济生产总值(GDP)的增长率和消费者价格指数来测度经济景气(见表2)。

|

表2 相关变量说明 |

||

| 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 |

| 机构性质 | vertical | 根据部门性质设定虚拟变量。垂直管理赋值为1,属地管理赋值为0。 |

| CPI | CPI | 国家统计局公布的消费者价格指数同比上涨情况(上期=100)。 |

| 经济增长率 | ΔGDP | 国家统计局公布的年度实际经济增长率。 |

| 部门发文量 | documents | 国务院各部委颁发的年度文件数量。 |

| 年度 | year | 自然年度。 |

基于42个部委13个年度构成的面板数据,利用stata12.0进行回归。回归结果表明(见表3),机构性质对依法行政和指标考核的使用具有明显的影响,实行垂直管理的部门会显著提高对依法行政的依赖,但对指标考核的影响并不显著。回归结果还显示,GDP和CPI与指标考核都具有负相关性,对依法行政(占比)的影响则不显著,这似乎表明国务院部委并不存在因为经济情况而带来依法行政的波动,更可能通过指标考核的宽严去调整地方经济活动。但是,如果只控制部门效应而不控制年度效应,经济增长和依法行政(占比)具有非常显著的正相关性。这表明,确实存在着选择性执法的现象,个别中央部委会在经济增长过热的情况下通过加强执法来推进紧缩性政策的执行,在经济增长速度降低的情况下则放松法律执行。在部门发文量方面,部门发文越多,当然会增加对依法行政和指标考核的依赖,但指标考核的上涨幅度明显高于依法行政的上涨幅度。此外,由于发文量越多导致考核体系更为庞大,因而发文量对指标考核和依法行政的影响呈现出边际递减的效应。发文量越多,指标考核和依法行政占文件总量的比例均呈现下降趋势。上述结论不受是否固定年度效应、部门效应的影响。此外,关于依法行政、指标考核的R值均超过0.7,表明相关变量具有较高的解释力。

表3 回归结果

| (1)依法行政 | (2)指标考核 | (3)依法行政占比 | (4)指标考核占比 | |

| vertical | 5.713*** | 1.854 | 0.00770 | 0.0116 |

| (1.111) | (1.645) | (0.0111) | (0.0135) | |

| CPI | -0.743 | -3.426*** | -0.00313 | -0.0134 |

| (0.861) | (1.274) | (0.00862) | (0.0105) | |

| ΔGDP | 0.0325 | -1.526*** | 0.00308 | -0.00798*** |

| (0.244) | (0.362) | (0.00246) | (0.00299) | |

| documents | 0.00315*** | 0.00732*** | -2.55e-05** | -3.15e-05*** |

| (0.000986) | (0.00146) | (9.88e-06) | (1.20e-05) | |

| 部门效应固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年度效应固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Constant | 0.883 | 22.39*** | 0.00565 | 0.114*** |

| (2.743) | (4.059) | (0.0276) | (0.0335) | |

| Observations | 515 | 515 | 514 | 514 |

| R-squared | 0.737 | 0.721 | 0.571 | 0.511 |

由于表3的回归结果无法说明依法行政和指标考核之间的相关性,笔者对所有规范性文件进行logit回归。将被解释变量y设置为虚拟变量,如果是指标考核赋值为0,如果是依法行政赋值为1。logit回归表明(见表4),垂直管理机构明显倾向于依法行政。部门发文越多,则更强化指标考核而非依法行政。经济指标中GDP增长越快,越倾向于通过加强执法力度控制地方行为,物价上涨越快,越需要通过指标考核推动。在控制年度效应之后,机构性质的影响不再显著,其他解释变量的相关系数则有较大提高。对年度变量的单独回归表明,年度变量与被解释变量具有显著的负相关性,对依法行政的重视程度逐年降低。

表4 依法行政与指标考核的Logit回归

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| vertical | 0.461*** | -0.0185 | |||

| (0.0596) | (0.162) | ||||

| CPI | -0.0298** | -0.544** | |||

| (0.0134) | (0.218) | ||||

| ΔGDP | 0.192*** | 0.288*** | |||

| (0.0165) | (0.0552) | ||||

| documents | -0.000478*** | -0.000481** | |||

| (9.53e-05) | (0.000193) | ||||

| year | -0.117*** | ||||

| (0.00792) | |||||

| 部门效应固定 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |

| 年度效应固定 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

| Constant | -0.420*** | -2.070*** | -0.190*** | 235.6*** | -1.665** |

| (0.0282) | (0.155) | (0.0400) | (15.91) | (0.692) | |

| Observations | 6,700 | 6,881 | 6,881 | 6,783 | 6,602 |

考虑到文件上网的时滞性,在剔除2014年、2015年的数据之后进行回归,表3、表4的回归结果同样较为稳健。由于实行省级垂直管理的部门和中央垂直管理的部门或许存有差异,为此将气象局、工商总局、质监总局、食品药品监督局、安全生产监管总局五个部委的vertical变量调整为0重新回归,相关指标的显著性同样没有变化。因而,回归结果是较为稳健的。总地来说,依法行政和指标考核既有互补性,也有替代性,机构性质、经济状况、发文量皆会影响到中央部委对依法行政和指标考核的重视程度。此外,表3中回归结果(3)、(4)的R值较低,不排除其他可能更具说服力的解释。正如大量实证研究表明的,部门预算、员工数量等变量都会影响到政策执行能力。这些因素都可能会影响到治理策略的选择,但由于相关数据均未公开,文章无法予以进一步评估。

四、双重治理模式之争议及其完善

赞姆伯尼(Mauro Zamboni)认为,法律的内容并未消失于政治之中,法律要时刻关注外部的政治和道德环境。[54] 在我国,法律在一定程度上被嵌入在政治之中,如此执政党才能通过法律形式使自己的内部规范具有合法性的根源,“法律在很大程度上是为行政服务的”。[55] 有关指标控制与依法行政的考察表明,法律与政治绝非可以完全割裂开来,特别是在政治交易成本不会轻易改变的前提下,简单粗暴地以市场化的治理方式来替代组织内部的治理方式有失妥当。

(一)双重治理模式的必要性与合宪性

马克斯·韦伯(Max Weber)意义下的组织治理极为强调基于规则治理的形式理性,也重视技术化的考核。理性的组织治理要求实行专业化的分工、精确的职责分配、明确界定的上下级关系、客观的规则、技术化的人事安排。依法行政对于国家治理现代化之重要性毋庸置疑,但基于法律规则的国家治理现代化至少需要以下条件:第一,需要极为健全的法律规则,准确界定各种事务在纵向的央地之间、横向的行政部门之间的分配;第二,需要基于选举、财税、预算等制度调整政府尤其是政府官僚的行为激励;第三,需要极为有效的司法制度和问责体系。上述三个条件在我国尚都不完全具备,行政部门之间不乏推诿的情形,央地的财权事权配置亦饱受争议,行政诉讼的有效性更屡受质疑。贸然取消政绩考核而单纯寄希望于依法行政,恐难有效控制地方政府以及政府官员的行为,极容易步入“一放就乱”的传统历史惯性。依法行政要求政府严格按照法律行使行政权力、履行行政职责,并让违法的行政主体受到处罚。指标考核同样旨在督促政府用好权、办好事,并基于行政效果给予奖惩。因而,依法行政和指标考核在功能上都是一样的,即影响行政主体的激励。依法行政和指标考核可以相互补充、同时使用,这也是韦伯探讨的科层制治理的应有之义。也正因为如此,中央在推动依法行政时,依然会动用传统的政绩考核和领导人负责制。

同时亦须承认,中央之所以会沿袭之前的指标考核机制来推进依法行政,除惯性思维使然之外,更重要的原因在于,法律是刚性的、稳定的制约行政权力的机制,有效的法治意味着一个新的、独立的权威体系,以及相对稳定、非人格化的法律条文的实施,而这会弱化中央权威,限制中央的动员能力。[56] 对我国这样一个多民族、转型中的大国来说,任何的治理变革都必须在保证中央权威的基础上才可能得以推行。依法行政的实质是用法律来约束、惩处政府,是市场化的治理方式;政绩考核重视的却是上级的惩处和职位任免与职务调整,是组织内部的治理方式。双重治理模式的运作逻辑存有一定冲突,基于政治交易成本的组织治理,在此意义上并不能够主动达成最优的配置效率,[57] 现有的双重治理模式属于次优选择。

有学者认为考核只是评估政府管理的工具,通过考核将政策执行变成别无选择的“法律明确约束的行政”,会导致行政措施的合法性与正当性被质疑。[58] 不否认双重治理模式有着内在的逻辑矛盾,用指标控制的手段去推进依法行政反有可能弱化法治权威,但在民主集中制的前提下,抛弃双重治理机制而完全依赖法律治理地方政府,并不现实。法律和社会、法律和政治从来不是脱节的,那种轻易将政绩考核和法治对立、割裂起来的观点过于随意,非但无助于理解中国的政府治理逻辑,更遮蔽了构筑中国经济社会发展制度基础的可能,无法对接于现有的政府治理实践以及发掘进一步改进政府治理的可能路径。指标考核绝非仅是单纯的政治性的治理方式,其作为与依法行政具有同样重要性的科层治理方式,早已为《宪法》、《食品安全法》、《环境保护法》等明确认可,是行政内部控制的主要方式之一,其在现代监管型国家的功能与局限应当得到进一步挖掘。

(二)双重治理模式的完善

- 区分法律和指标的不同功能

现有实践因为文件越多而减少对依法行政的依赖应当避免,以防出现指标考核过度替代依法行政。在考核指标无法反映真实情况时,对那些中央难以测度、考核指标过于主观、考核指标易被操控之事项,就不应进行指标控制,而应当强化基于法律的治理。特别是对那些牵涉群众面广的事项,更应谨慎采用指标控制,而要注重程序的规范,进一步推进依法行政。特别的,尽管以绩效考核的方式来测度法制建设容易,但要对法治水平予以评估却不容易。因而,完全沿用绩效考核的方式来推进依法行政,而不在行政诉讼等方面予以推动,很可能会误入歧途,弱化法律权威、滋长地方党政领导的形式主义。此外,中国的经济调控采取了大量行政手段,在经济不景气的情况下部委通常会放松对依法行政的重视,往往导致地方政府为经济增长而污染、滥占滥用土地等违法行为。法律是对行为人的最低要求,合法理所当然,违法则应受到处罚。应当防止将执法的宽松作为经济调控的工具,避免运动式执法、选择性执法的出现。

- 指标设计体系的优化

其次,应区分不同的考核方式。对相对单一、需要防范地方政府不当干预的事项,应当强化由上级主管部门对地方工作部门的监督、考核;对那些协调问题更为突出的综合性事务,应进一步加大政府考核力度,强化地方政府的责任。比如国土资源管理面临的问题是地方政府有扩大用地规模、违规违法用地的激励,[60] 由地方政府对国土管理部门进行考核,必然会影响监管机构的独立性,自上而下的部门监管更为有效。而对产品质量、生产安全而言,相关事项之完成,需要多个部门协调以防出现监管漏洞,为防止各自为政的孤岛效应,应当强化政府考核,促使地方政府协调各部门的行动。

结 语

地方政府治理是一个关系到党的执政基础与国家治理能力的深层次问题,如何妥当应对需要中央的治理艺术。市场化的治理模式依赖于信息透明、法律完备,基于法律的地方分权更接近于市场化的治理模式。我国中央地方分工的法律并不完备,且难以通过正常的法律程序追究党委一把手的责任,采取指标式的内部治理模式符合经济理性,也是为《宪法》所隐晦规定的治理机制。法律和指标并存的双重治理模式,在近来的中央文件中不断得到强化,并为多部法律、行政法规所认可。

不可否认,双重治理模式存在着治理逻辑之冲突,两者有相互替代的一面。但在多数时候,指标控制与依法行政能够相互协调、配合使用,具有互补效应,共同构筑起对地方党政行政程序、行政效果的控制。在中央地方事权分配模糊的现实约束下,当下所实践的双重治理机制应当进一步修改、完善。我们需要挖掘、提炼这些植根于社会的中国经验,也要反思这些独特的制度安排可能存在的问题,以增进关于政府治理的理解。当然,本文的论述很可能与法学家所秉持的诸多价值目标相冲突,不过这更可能接近于制度变迁的真实场景,是“转型时期中国政制问题和实践中本身蕴含的逻辑”。[61] 这些“过于现实的考量”并不会影响到各种治理机制功能的发挥,反而使得中央针对地方治理的各项改革具有可信度。一旦“依法治国”等口号被宣传成日常用语,它们便具有了独立价值,地方政府将会不断被纳入法治的治理机制下。

本文从定性和定量的角度分析了我国的双重治理模式,部门性质、经济环境、部门发文量都会影响到政府治理策略选择。但文本和实践并不相同、中央和地方的效用函数亦有较大差异,指标考核和依法行政到底是互补还是替代,会因政府层级、利益结构、信息分布、事项性质等发生演变。尤其是地方政府因对效率的追求远甚于对合法性的重视,其行动策略必然会呈现不同的逻辑。因而,基于实践的个案分析、访谈、统计等,必将有助于进一步理解国家治理现代化面临的诸多约束和存在的问题。

【主要参考文献】

- Maria Edin,“State Capacity and Local Agent Control in China: CCP Cadre Management from a Township Perspective”, The China Quarterly, No. 173 (2003).

- Petra Persson and Ekaterina Zhuravskaya, “The Limits of Career Concerns in Federalism: Evidence from China”, Journal of the European Economic Association, Vol.14, Issue 2(2016).

- 苏力:《中央与地方的分权——重读〈论十大关系〉第五节》,《中国社会科学》2004年第2期。

- 周黎安:《中国地方官员晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。

- [美]黄宗智:《改革中的国家体制:经济奇迹和社会危机的同一根源》,《开放时代》2009年第4期。

- 高小平、盛明科、刘杰:《中国绩效管理的实践与理论》,《中国社会科学》2011年第6期。

- 万江:《中国的地方法治建设竞争》,《中外法学》2013年第4期。

- 彭涛、王宇鹏:《论基层信访考核指标体系的设定》,《法律科学》2014年第6期。

- 陈柏峰:《城镇规划区违建执法困境及其解释:一个国家能力的视角》,《法学研究》2015年第1期。

- 吴元元:《双重博弈结构中的激励效应与运动式执法——以法律经济学为解释视角》,《法商研究》2015年第1期。

(责任编辑:尤陈俊)

Administration According to Law and Governance by Index:Empirical Research about the Double Model of Governance of Local Government in China

WAN Jiang

As a part of governance system in China,the central-government ues double model of governance include rule of law and rule by index,for consolidate the authority and legitimacy of the government. Index-mechanism focus on the result but ignore the standard procedures,in contrast, law-mechanism focus on the standard procedures but lack incentive. When being properly used ,the double model of governance is incentive compatibility constraint,for the rule of law can establish the bottom line of the government behavior,and the rule by index can stimulate the officials by performance measurement and political tournaments.Now,the central-government use performance measurement to promote administration according to law. However, the index-mechanism may crowd out the authority of the rule of law. We need coordinate the index-mechanism and the law-mechanism.

Key Words: Local Government; Political Transaction Cost; Administration according to Law; Performance Measurement; Double Model of Governance

Wan Jiang, Ph.D. in Law, Associate Professor, Economic Law School, Southwest University of Political Science and Law.

* 本文为国家社会科学基金青年项目“中央经济政策地方执行的法律制度研究”(12CFX022)的阶段性成果,并得到西南财经大学法学院中国经济法治研究中心资助。感谢崔威、鲁篱、岳彩申、陈屹立、邓国营、邵海等师友的评论,同时感谢匿名评审人的修改建议和责编尤陈俊的卓著付出。当然,文责自负。

[1] 《国务院关于全面推进依法行政的决定》(国发〔1999〕23号),1999年11月8日。

[2] 《习近平在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话》,载《人民日报》,2013年1月23日。

[3] 参见Maria Edin,“State Capacity and Local Agent Control in China: CCP Cadre Management from a Township Perspective”, The China Quarterly, No. 173 (2003),p.36。有关党管干部原则在2014年再次得到强调,参见中共中央:《党政领导干部选拔任用工作条例》,2014年1月14日;盛若蔚:《中组部负责人就修订颁布<党政领导干部选拔任用工作条例>答记者问》,载《人民日报 》,2014年1月17日。

[4] 参见中共中央组织部:《关于印发<地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)>的通知》(中组发〔2009〕13号),2009年7月16日;中共中央组织部:《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》,2013年12月6日。

[5] 参见《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,2011年3月14日第十一届全国人民代表大会第四次会议批准。

[6] 参见监察部:《关于开展政府绩效管理试点工作的意见》(监发〔2011〕6号),2011年6月10日。

[7] 参见《国务院工作规则》第34条,2013年3月20日国务院第1次全体会议通过。

[8] [美]裴文睿(Randall Peerenboom):《中国法治与行政立法改革》,周莉译,方世荣校,《法商研究》2001年第5期,第140页。

[9] 《国务院关于全面推进依法行政的决定》(国发〔1999〕23号),1999年11月8日。

[10] 《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发〔2008〕17号),2008年5月12日。

[11] 中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议:《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,2004年9月19日通过。

[12] 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过。

[13] 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,2014年10月23日中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过。

[14] 参见苏力:《当代中国的中央与地方分权——重读〈论十大关系〉第五节》,《中国社会科学》2004年第2期,第50页。

[15] 参见刘海波:《中央和地方政府间关系的司法调节》,《法学研究》2004年第5期,第44页。

[16] See Wei Zhao and Xueguang Zhou, “Chinese Organizations in Transition: Changing Promotion Patterns in the Reform Era”, Organization Science, Vol.15, No.2 (2004), p.187.

[17] 参见周黎安:《中国地方官员晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期,第39页;周黎安:《行政发包制》,《社会》2014年第6期,第14页。

[18] See Xiaobo Lü and Pierre F. Landry, “Show Me the Money: Interjurisdiction Political Competition and Fiscal Extraction in China”, American Political Science Review, Vol.108, No.3(2014), p.720; Petra Persson and Ekaterina Zhuravskaya, “The Limits of Career Concerns in Federalism: Evidence from China”, Journal of the European Economic Association, Vol.14, Issue 2(2016), p.357.

[19] 参见王永钦、丁菊红:《公共部门内部的激励:一个文献述评——兼论中国分权式改革的动力机制和代价》,《世界经济文汇》2007年第1期,第84页。

[20] 参见谢志岿、曹景钧:《房地产调控:从行政控制到利益协调——目标替代的非正式规则与房地产调控模式转型》,《公共行政评论》2012年第3期,第99页。

[21] 参见高小平、盛明科、刘杰:《中国绩效管理的实践与理论》,《中国社会科学》2011年第6期,第9页。

[22] 参见渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理》,《中国社会科学》2009年第6期,第122页。

[23] 参见彭涛、王宇鹏:《论基层信访考核指标体系的设定》,《法律科学》2014年第6期,第124页。

[24] 有关政治交易成本分析的论文集,可参见[美]道格拉斯·诺斯等:《交易费用政治经济学》,刘亚平等译,中国人民大学出版社2011年,第1页。[“专门的论文集”什么意思 是说《交易费用政治经济学》第1页中介绍的么 ]

[25] See John D. Huber and Charles R. Shipan, “The Costs of Control: Legislators, Agencies, and Transaction Costs”, Legislative Studies Quarterly, Vol. 25, No. 1 (2000), pp.25-52.

[26] 《关于印发<地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)>的通知》(中组发〔2009〕13号),2009年7月16日。

[27] 参见陈柏峰:《城镇规划区违建执法困境及其解释:一个国家能力的视角》,《法学研究》2015年第1期,第28页。

[28] 参见吴元元:《双重博弈结构中的激励效应与运动式执法——以法律经济学为解释视角》,《法商研究》2015年第1期,第58页。

[29] 《国家食品药品监督管理局关于进一步加强农村餐饮食品安全监管工作的指导意见》(国食药监食〔2012〕146号),2012年6月7日。

[30] 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(国务院令第503号),2007年7月26日。

[31] [美]黄宗智:《改革中的国家体制:经济奇迹和社会危机的同一根源》,《开放时代》2009年第4期,第79页。

[32] [美]裴文睿:《中国的法治与经济发展》,刘卫译,《洪范评论》(第1卷第1辑),中国政法大学出版社2005年版,第42页。相关的实证分析,参见Pierre F. Landry, “Does the Communist Party Help Strengthen China’s Legal Reforms ”, The China Review, Vol. 9, No. 1 (2009), p.67。

[33] 季卫东:《法治秩序的构建》,中国政法大学出版社1999年,第53页。

[34] 参见王理万:《行政诉讼与中央地方关系法治化》,《法制与社会发展》2015年第1期,第33页。

[35] 参见马凯:《加快建设中国特色社会主义主义法治政府》,《求是》2012年第1期,第8页。

[36] 强世功:《中国宪政模式 巴克尔对中国“单一政党宪政国”体制的研究》,《中外法学》2012年第5期,第964页。

[37] 有学者甚至收集了因为考核而引发的司法争议,参见叶必丰:《我国高校绩效评估制度之改革——以两类诉讼案件为分析样本》,《法商研究》2013年第5期,第67-74页。

[38] 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号),2011年10月17日。

[39] 《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号),2012年6月23日。

[40] 《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》(国土资发〔2008〕173号),2008年9月5日。

[41] 《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发〔2005〕37号),2005年7月27日。

[42] 参见周黎安、刘冲、厉行、翁翕:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》2015年第1期,第1-14页。

[43] 详细论述,参见万江:《中国的地方法治建设竞争》,《中外法学》2013年第4期,第824页。

[44] 参见22,渠敬东等文,第125页。

[45] 《公安部交通管理局关于坚决制止公路“三乱”的通知》(公交管〔1993〕103号),1993年7月14日。

[46] 参见《国务院关于稳定和完善农村土地承包关系情况的报告》,农业部部长韩长赋在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议上的报告,2015年8月27日。

[47] 《对外贸易经济合作部关于贯彻全国外资工作会议精神减少招商引资活动中政府行为的通知》(外经贸资函〔2001〕653号),2001年7月20日;《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》(国办发〔2006〕44号),2006年6月13日。

[48] 尽管基于关键词的检索存在着刻画不足和刻画过度的双重问题,但在没有找到更好的解决办法时,关键词检索依然能够说明一些问题。此外,关键词检索到的部委规范性文件近30000条,与考核相关的规范性文件涉及资质审查、职工考核等事项,根据文件名称和北大法宝自动抓取的关键条款,逐一删除了不相关的文件。

[49] 共有130份规范性文件未被计入,是否删除,对logit回归无影响。

[50] See Ruixue Jia & Huihua Nie, “Decentralization, Collusion and Coalmine Deaths”, Review of Economics and Statistics, forthcoming.

[51] 不能够简单地认为指标考核完全属于行政发包制,也不是所有的指标考核都属于政府考核。我国存在着地方政府党政领导责任考核、目标责任考核、部门考核等多种模式。笔者将另行撰文探讨不同考核方式的功能及其选择。

[52] 参见戴治勇:《选择性执法》,《法学研究》2008年第4期,第30页。

[53] 食品药品、工商、质监等机构设置进行过调整,相应指标亦根据年度予以调整。

[54] 有关赞姆伯尼的嵌入理论的介绍,参见王立峰:《法律与政治的关系模式:自主、嵌入抑或交叉 ——评马罗·赞姆伯尼的<法律与政治:当代法学理论的困局>》,《国外社会科学》2011年第3期,第139页。

[55] 姚建宗:《法律的政治逻辑阐释》,《政治学研究》2010年第2期,第35页。

[56] 参见周雪光:《权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑》,《开放时代》2011年第10期,第79页。

[57] 有关政治组织的科斯定理的技术性探讨,参见Daron Acemoglu, “Why Not a Political Coase Theorem Social Conflict, Commitment, and Politics”, Journal of Comparative Economics, Vol. 31, Issue 4(2003), p.648.

[58] 参见夏雨:《多元行政任务下的目标考核制——以当前环境治理为反思样本》,《当代法学》2011年第5期,第63页。

[59] 对信访考核所带来问题的详细研究,参见注23,彭涛、王宇鹏文,第127页。

[60] 参见万江:《工业用地出让价格管制研究》,《当代法学》2016年第1期,第125页。

[61] 注14,苏力文,第53页。