一、计算农民收益的前提

我们讨论农民之所要,其中关键是农地收益。农民从农地中获取收益,又可以分为两个问题,一是投入最小化,二是收入最大化。首先简单地讨论一下计算农民收益的前提条件。

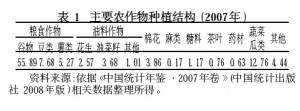

中国目前有18亿多亩耕地,大部分耕地都用于播种大田作物,主要是粮食作物,如水稻、小麦、玉米、大豆、薯类作物等,再就是油料作物,如油菜、花生,第三位的是棉花,以上三类作物都是播种面积巨大、供需数额巨大、价格相对稳定的大田作物,这三类作物的播种面积占到了农地播种面积的80%以上,更占到了农户数的90%以上。

此外,中国还有部分耕地用于种植经济作物,如水果蔬菜、药材、花卉,这类经济作物的特点是,集约投入程度高,经济价值高,价格不稳定,受蛛网原理影响大。少数耕地就可以生产出大量的作物出来,从而往往会出现市场供给远过于需求的问题。

此外,中国还有部分耕地用于种植经济作物,如水果蔬菜、药材、花卉,这类经济作物的特点是,集约投入程度高,经济价值高,价格不稳定,受蛛网原理影响大。少数耕地就可以生产出大量的作物出来,从而往往会出现市场供给远过于需求的问题。

表1关于蔬菜播种面积的数据( 12. 76% )中,并非所有蔬菜都是进入市场,而是有近一半播种蔬菜的耕地是农民用于自食的菜地,真正进入市场的播种面积应不超过7%。

山东寿光县是全国闻名的蔬菜生产县,寿光农民有一句名言:“生产得越多越不愁销路。”他们的意思是说,因为寿光农民生产的蔬菜越多,就越是成为全国蔬菜的交易中心和信息中心,甚至技术中心,寿光蔬菜就越是可以在全国形成品牌和销售市场,从而越是不愁销路。但问题是,寿光一个县生产的蔬菜,是以全国作为市场才不愁销路,寿光蔬菜销往全国,全国人民消费蔬菜的总量是有限的,全国人民买寿光的蔬菜,就不会再买其他地方农民生产的蔬菜。寿光农民越是不愁蔬菜的销路,全国菜农就会越愁蔬菜的销路。

诸如水果蔬菜、药材、花卉等高价值的经济作物,因为消费有限,而产量近乎无限,全国耕地中,注定只能以不超过10%的比例来种这些经济作物,超过这个比例的耕地来种经济作物,在市场需求有限的情况下,经济作物的价格就会发生大波动(诸如西瓜、辣椒滞销的报道,早已经不再是新闻) 。

进一步,在当前经济作物种植已经专业化的情况下,农民种植瓜果蔬菜、药材、花卉等,往往是少数地区(尤其是城郊农村)专业化种植(如大棚种植) ,而非一般农民在种大田作物之余,也种一些经济作物。因此, 就全国来讲,90%土地上的90%农民,主要用自己的土地种植大田作物。衡量农民在农业生产上的需要,我们只能主要依据农民种大田作物时的需要来展开讨论。我们所指农民当然是指最大多数农民的状况及他们的需要。

二、农民如何才能少投入

农民从事农业生产,总是希望以最少的投入获得最大且稳定的产出。以下我们分别作些讨论。

农业投入大致包括两个部分,一是劳力,二是经济。劳力投入又可以分为时间投入和体力投入。经济投入既包括种籽、化肥、农药的投入,又包括机械投入,还包括灌溉投入。

现在的劳力投入中,体力成分正在下降,农业劳动也逐步变得轻松起来,因为工业化带来对农业的反哺,尤其是机械、电力、化肥、农药、良种和新型农技的推广,极大地减轻了农民的劳作强度,提高了农田的产出。在工业化反哺农业之前,以水稻种植为例,最为繁重的农作环节有以下几个:育秧、犁田、插秧、锄草、收割等,在最近几年,这些劳动环节都已发生巨变。

尽管因为新技术的推广和机械化的推进,农业生育的体力劳动大为减轻,农业却仍然不得不按作物自然生长周期展开,在作物生长周期的不同阶段,农民必须精心照看自己的作物。例如在湖北荆门,到了农闲时节,农村青壮劳动力仍然不能进城务工,原因是荆门农村目前的集体灌溉大都解体,而变成一家一户自顾自地灌溉,这样一来就需要每家劳动力日里夜里在庄稼地里用潜水泵抽水,直到庄稼收割。而川西农村托都江堰自流灌溉之福,也托当地仍然保留了较为完善的村社组织来组织集体灌溉之福,可以廉价方便地获得灌溉:农户按田亩交一定水费后,就不用再担心自己的庄稼被旱死。

但是荆门农村乃至全国大部分农村,因为取消农业税后,之前承担集体灌溉功能的村社组织不再有能力收取共同生产费(含水费等) ,农田灌溉及农田管理就成为农民一家一户的事情,而在如此小规模的农田上,农户几乎不可能有效地通过单个农户的努力来获取低成本的农田灌溉及管理。不只是灌溉,其实在防治病虫害、施肥、农作日常管理的其他一些方面,都可以通过更大范围与规模的集体行动,来降低农民耗在农作上的时间。

那么,如何减少农民在劳动上的投入 办法有三,一是扩大农户经营规模,使农户可以更加充分地使用农业劳动力,从而提高劳动效率。但在目前及未来相当长一段时间,扩大农户经营规模都会十分困难。没有大量农民从农业中转移出去,何谈扩大经营规模 二是将当前农户分散的地块相对集中,比如可以划片进行承包。但这只是小技术,不能更改大局;三是充分发挥双层经营的作用,使个体农户以上的村社组织可以在一家一户办不好和不好办的公共品供给上发挥比较大的作用,比如村社组织灌溉,修建机耕道,修挖超过农户规模的较大的堰塘水坝等蓄水或防洪设施,等等。而村社组织要发挥作用,就不能仅仅强调农户的土地权利,而要允许作为土地所有权主体的村社组织可以凭此来克服农村公共品供给常见的搭便车行为。总之,在当前时期,要减少农民在劳动上的投入,离开村社的作用,就很难再有发展的空间。农民需要有超出农户层次的合作来降低农作上的劳动投入。

三、农民如何才能获得最大且稳定的产出

农民要在户均不足10亩的耕地上获得最大且稳定的产出,在种植大田作物的情况下,措施有四。

一是精心管理,二是抗旱防涝,三是培植地力,四是增加投入。

精心管理并非无休止地投入劳动力来管理农作,而是在具有一定农作经验前提下,在农田上投入合理劳动和资源,以少的投入获得最大产出。

抗旱防涝有两重含义,一是在个体农户能力范围的作为,比如挖排水沟,提前蓄水,及时抽水,等等。但抗旱排涝往往是超出农户个体范围的事情,因此,能否抗旱排涝,做到旱涝保收,其中一个重要的方面是集体能否一致行动起来,农户群体能否克服内部的搭便车行为,就成为能否抗旱排涝的关键。

培植地力,是说土地作为一种生产要素,虽然具有不断再生的能力,但若不注重保护,若掠夺性使用,就可能使土壤的有机质下降,使土地地力下降,土地生产能力下降。土地地力的培植是一个过程,之前的掠夺性持续使用会极大地降低土地地力,同样,若持续使用农家肥,甚至休耕,则可以提高土地有机质,增加土地地力。土地地力与农户承包土地的时间有一定关系,若承包土地一年一变,农户就没有任何积极性做培植地力的工作,而倾向掠夺性地使用土地。这也是1984年中央一号文件提出土地承包期一般就在15年的主要原因。

增加土地投入,即对土地作配套的投入,比如作基本农田改造,建设渠系,平整土地,等等。不过,在当前农户承包土地面积狭小且地块分散的情况下,农户很少会对土地作太多的配套投资,目前可见的主要配套投资是在承包地附近建水坝,挖堰塘,打井等,以方便灌溉。

以上四项的第一项,主要表现在农户农作技术与经验上面。农村中具有丰富农作经验的“生产能手”,他们的粮食田产可以高过一般农户的10%。也就是说,这些“生产能手”在农业净利润上要高于一般农户的20—30% ,这就是一个相当巨大的区别,也是一些人认为土地应该向“生产能手”集中,以提高土地产量的理由。不过,在农民还不能从农业中转移出来,及更重要的是,其实粮食产量在当前并非中国农村问题根本的背景下,耕地向种田能手集中,就既无条件,也无必要。

以上第二项是要求超出农户的村社组织可以为农民提供农业生产所需的基础条件。但若村社缺少任何土地的权利,则无法为农户提供超出农户个体的公共服务。

以上第三、四两项都要求农户承包土地相对稳定,从而可以使农户对未来的土地收益有预期,使他们可以增加土地投入,培植土地地力,提高土地的生产能力。

以上四项合并起来,要增加土地的产出,就要有土地的适度流转(土地向种田能手集中) ,在土地集体所有权和农户稳定的使用权之间寻找平衡。这个平衡点,就是1984年中央一号文件规定的土地承包期一般应在15年。

从以上讨论中可以看出,要让农民从农地上用最少投入获得最大产出,最主要的一个办法是在土地权利上找平衡,这种平衡就是土地流转及适度规模经营的可能性与限度,土地使用权的稳定与土地调整的权利。我们找到这样四个关键词,就是:土地流转,土地规模经营,土地使用权的稳定,土地调整。以下我们来分析这四个关键词。

四、土地调整与土地投入

土地使用权的相对稳定,其好处似乎是明显的,就是农民因为知道自己具有长期使用土地的权利,而敢于在土地上投资,愿意采取措施增加地力(比如多施农家肥、种植绿肥、休耕等) ,之所以用“似乎”二字,是因为已有研究还没有找到土地使用权的稳定与农民投资土地和培植地力的直接相关关系。例如,许庆等人即通过研究发现,“土地使用权的不稳定性对于农户的农家肥用量并没有显著的影响”[ 1 ]。

当然,若农村土地一年一变,则这样的土地使用权制度安排肯定会引起农民对土地的掠夺性使用。中央在1984年的一号文件规定土地承包权一般应在15年,但有两点政策空间,一是讲“一般”,二是讲15年不变,但并未专门强调地块不变,也没有讲土地不允许调整。因此,在全国大部分农村地区存在着土地调整,在少部分地区,比如笔者2008年底调查过的贵州湄谭县,自分田到户以来就未再进行过土地调整,当时湄潭县是全国的土地改革实验区,实行土地使用权20 年不变,所谓“生不增、死不减”的土地政策。不仅湄潭,而且整个西南地区,农村土地政策都实行不变的政策,自分田到户以来就很少调整过,虽然当时湄潭土地改革实验中所提政策目标几乎都没有达到。

相对于贵州土地的不调整,全国其他地区,大多是进行过一次乃至多次调整的。从全国情况来看,土地调整很少是频繁进行土地的大调整,而往往是土地小调整。所谓小调整,主要是依据人口的增减而调整土地。也有一些地方的土地调整规模较大,所谓“三年一小调,五年一大调”,大调就是打乱重分,在全国有些地区,分田到户以来已有多达4—5次土地的大调整。但正如许庆等人所说:“土地大调整对农户的与土地相连的长期投资激励的削弱并不能简单地这么理解,因为这一类投资活动中有很多就具有了‘公共品’的特征,比如用于灌溉或排水的沟渠、道路的维修,这些投资活动往往是单个农户所无法完成或无力完成的,所以,即使在土地不发生任何调整或土地私有的情况下,我们也不能期望农户有积极性大规模地从事这些方面的长期投资”[ 1 ] 。而至于与土地不相连的投资则更不受土地调整的影响。

换句话说,以前我们往往想当然地以为,土地使用权的稳定会激发农民对土地投资的积极性。实际上,在当前农民存在着众多外出务工机会,劳动本身已有价格,对土地的过多劳动投资会产生内卷化或农民自我剥削的背景下,土地使用权的稳定与农民对土地的投资,及地力培植,关系并不是很大。我们往往借增加农民对土地投资来反对土地调整,来要求给农民更多土地权利,甚至要求土地私有化,其实是缺少现实依据的。

相反,土地调整之所以重要,并不仅仅是农民因为人口增减而出现了土地平均主义的要求,或并非仅仅是农民将土地作为福利,而且与土地投资产出有关,即在当前户均不过10 亩地,且每户地块零碎的背景下面,农民无法自足地获得进行农业生产所需基础的条件,比如带有公共品特征的沟渠、道路,是单个农户所无法或无力完成的,离开村社组织,这些带公共品性质的基础生产条件的供给就会不足,农业生产就会变得不方便。

而要村社组织有能力来建设这些带公共品性质的基础性的生产条件,就必须要有一定的调整土地的权利。村社可以通过重新调整部分耕地,而获得修建道路所要占用的耕地。例如,2007年笔者在河南汝南省宋庄村调查,即发现土地调整与村庄公共品供给之间存在密切关系。

刘燕舞通过在贵州农村的调查,对“湄潭经验”作了反思,从另外一个方面说明了土地不调整对农村公共品供给的负面影响[ 2 ] :

“经过30年不调整土地,“增人不增地,减人不减地”的经验实践在鸣村除造成土地分化与失地农民外,还产生了大量完全脱离村庄但却继续在村庄拥有土地的滑稽人口。”

“这些滑稽人口一方面与村庄脱离了任何关系,因而他们不承担任何村庄建设事业的义务。另一方面又由于他们继续在土地政策的保护下继续拥有村庄中的土地,从而给村庄公共品供给一类的公益事业造成巨大的负面效应。”

“原来土地可以调整时,村庄公益事业或公共品建设用地(如修路)是可以通过调整土地来解决的,而现在因为土地不能调整,使得那些有土地的人无论如何都不愿意将自己的土地拿出来,因为这意味着他从此之后的土地减少了。”

村社不仅要有通过调整土地来占用用于公共品建设的土地的权利,而且可以通过土地集体所有权来向农户收取一定费用,以用于建设农业生产所需基础设施(公共品) 。

若村庄可以通过调整土地来重新安排公共工程建设占地,并可以通过土地权利(所有权)来收取一定费用用于村社公共品建设,这也就是增加了土地的长期投入,从而可以改善农业生产所需基础条件,提高土地的生产能力,而这在土地私有化但每户经营土地规模极其狭小的产权安排下,却是不可能做到的。

土地调整的另外一个作用是将目前细碎化的土地调整成片,使农民可以相对集中地耕种自己的土地。而若土地权利全部集中在农户,集体不再能调地,则农民经营土地零细化会进一步加剧。

也就是说,农户相对稳定的土地使用权有利于农户形成对土地投入的长远预期,从而可以防止农民掠夺性地使用土地,但在农户只有极小经营规模的情况下,土地使用权的稳定并不能带来农业基础生产条件的改善,因为这些基础条件大多表现为带有公共品性质的物品,比如沟渠和道路。相反,村社组织土地调整的权利,可以使其有能力为小规模经营农户提供他们自身不可能提供的基础性的公共品。

这样来看,为了农民可以从农业上获取更多收益,我们的土地制度应该在农民相对稳定的土地使用权和村社调整土地的所有权之间达成一个平衡,即上个世纪80年代和90年代,全国大部分农村地区普遍采用的土地使用权“大稳定、小调整”的办法。

20世纪90 年代后期,农民的土地问题越来越成为农民土地权利问题,中央越来越将农户的土地使用权与村社组织的所有权对立起来,越来越强调土地使用权的稳定不变,由基本经营制度的“长期不变”,到“具体承包关系”的“长久不变”。问题是,为何农民的土地收益问题,会变成农民的土地权利问题 这个变化的逻辑是如何推演完成的 它的话语是如何建构的 笔者择要说明如下:村社调整土地及从土地中收租,本来是可以增加农村公共品,但村社干部在税费压力下,也可能通过调整土地(尤其是动地的两田制)以方便收取税费。在取消农业税前,能按时完成税费任务,县乡就有了维持政府运转的财政经费,村干部因为按时完成税费任务而受到县乡奖励。结果是,国家获得了税费,村干部得到了好处,而农民因负担重而极其不满。中央看到了农民负担重,村干部贪污,干群关系紧张,而忽视了这是由于自上而下向农民收取税费的压力型体制所造成的后果。取消农业税后,压力型体制解体,村社组织就有了可以通过其权利来为农民提供基础性公共品的条件①。但这个时候,土地所有权利的交付,村社组织不再有任何权利,也就不再可能为农户提供超过农户个体的公共品,农民的农业生产基础条件因此进一步恶化。这就表现为农民更大的土地权利反而使得农民在土地上的生产更加不便,利益受到更多损失。

五、土地流转与规模经营

如果农户经营规模比较大,他就使得之前小规模经营农户的外部公共品内部化为私人品:现在这一农户的经营规模,与一个一般的村庄集体的规模相当,这个规模经营的农户就使得外部性内部化,就可以用私人品代替公共品,或让之前的公共品性质的物品内部化为了私人品——这也是美国大规模农场的特征。

但是,规模经营到户均耕地达到村社规模的程度,尚需相当长时期,因为农民能否流转出去,在城市安居,在城市找到稳定就业,有稳定收入,是农民可以放弃自己承包耕地的前提。农民能否转移出去,是农业规模经营的前提,在此之前,即使规模经营可以提高农民的收入水平,可以提高农业劳动生产率,也只可能是中国城市化的被动产物,超出城市吸纳农业人口速度的土地规模经营,将导致相当部分农民无地可种,又不能在城市找到稳定工作,从而使他们陷于困境。

中国当前问题的症结,并非是提高农业劳动生产率。在农村存在劳动力剩余的情况下,农业问题相对农民问题只能算是其次的问题。规模经营形成少数农场主,即使这些农场主有了很高的收入,有了很高的农业劳动生产率,甚至有了很高的土地产出率(这不大可能) ,但这些农场主毕竟只是农民中的极少数,大部分农民却可能因为少数农场主的规模经营、高劳动效率和增收,而陷入更加贫困的境地。

从比较谨慎的允许土地流转,到鼓励土地流转,这是十七届三中全会前胡锦涛总书记在安徽讲话的关键。而试图通过给农民更多的土地权利来推动土地流转的速度,则是当前学界乃至政策部门面对的现实问题。

地权的稳定又使得细碎化的土地更加难以形成连片耕作,土地流转的越是频繁,往往需要土地更大规模的调整,从而可以形成连片耕作。但在土地权利越来越属于农户个体,甚至要求土地私有化的背景下,土地流转是可能的,土地调整却是困难的。

更糟糕的是,若越来越多可以在城市安居者,一方面在城市有稳定的工作和收入,根本不在乎农地收入,一方面又享有农地的高度产权(甚至所有权) ,这样的人就不大可能将耕地流转出去,而是等待升值,他们也不会为了土地耕作方便而参与村庄调整土地以便于连片耕作。如此不仅土地规模经营的设想会落空,而且土地细零化倾向会更严重。

在中国当前农村劳动力不可能转移进城(如前引贵州农村的“滑稽人”) ,农民必须依靠农业收入才能完成劳动力再生产的格局下,农村要想实现以规模经营为条件的现代农业,是最近20年可以达到的目标。

在农民几乎不可能仅仅凭借单家独户来完成农业生产所需基础性条件(沟渠、道路建设,低成本的集体灌溉,连片耕种)的情况下,离开了超出农户层次的村社组织,农户的生产条件就会进一步恶化,他们从事农业生产就会再次面临高投入、高风险、低回报的困境。而找回村社,或许才能使本问题得以解决。

参考文献:

[ 1 ]许庆、章元:《土地调整、地权稳定性与农民长期投资激励》,载《经济研究》2005年第10期。

[ 2 ]刘燕舞:《要反思湄潭土地试验经验》,载《学习与实践》2009年第7期。