阅读周期:2024年10月26日-11月26日

本月阅读书目如下:涂尔干《社会分工论》、苏成捷《中华帝国晚期的性、法律与社会》、王启梁《法律的经验研究》、侯猛《法社会科学研究方法指南》。本次主要介绍《中华帝国晚期的性、法律与社会》,作者苏成捷认为清代的性规制发生了从身份地位展演转向社会性别展演的变化,并分析了这种规制所体现的秩序,以及变化原因。

1.性规制的变化

这种变化具体体现在三个方面:其一,统一性道德标准和刑责标准。雍正“开豁贱籍”前,不同身份的人根据地位高低分别适用不同的性道德标准。“贱民”发生被禁止的婚外性行为(如通奸、卖娼等)可以被容忍,但官僚和良民则要被处刑。主人与其奴仆发生性关系可以免于处刑,但若男奴强奸、或与女主人通奸,则要加重处罚。清代改革后,将这种与身份相关的性道德标准与刑责标准统一扩张适用于所有人身上。其二,将同性鸡奸纳入性侵犯。清初将同性强奸比照异性强奸加以处置,雍正朝对鸡奸行为具体分类,将各种鸡奸纳入惩罚之中。其三,强化贞节崇拜。雍正朝大力推动贞节宣教,以前所未有的规模授予节妇烈女荣誉。

2.性规制体现的秩序

清代法律深受阳具中心主义影响,认为性行为暗含了一种被社会性别化了的支配性关系,即认为人们在固有印象的性行为中各自所扮演的角色,将个人的社会性别区分为男性和女性。这种角色区分的重要性,远大于作为性欲对象的生理性别之差异。规制男性之间的性行为的原因是被鸡奸者的社会性别因为受到玷污而发生了转换,而非性倾向的不同。也就是说,清代对鸡奸的规制,并非迫害性少数群体,而是意在将性行为导入公认的社会性别角色之中。

清代重新组织对性行为的规制,以维持一种通过使众人皆恪守各自的家庭角色来加以界定的社会性别秩序。这种秩序要求无论男女皆须按照各自在婚姻中理想化的固定角色行事。简言之,人们各自扮演夫与妻的角色,游离于传统家庭之外的角色将受到压制。

3.性规制变化的原因

苏成捷认为清代性规制变化的原因是潜在的性犯罪人群扩张。他在书中对强奸者和鸡奸者进行了画像:无家无产且不安分守己的男子。这群游离在传统家庭制度之外的底层男性数量不断增多,对小农家庭的守贞妻女以及少男形成了威胁。正是基于这种威胁,清代法律才发生上述转变。换言之,苏成捷将这种性规制转变视为18世纪清朝应对因人口压力带来社会失序危机的一种法律与社会互动。

阅读周期:2024年11月27日-12月29日

本月阅读书目如下:涂尔干《社会学方法的准则》、马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》、福柯《性经验史》、白凯《中国的妇女与财产:960-1949》、费孝通《生育制度》。本次主要介绍《新教伦理与资本主义精神》,韦伯认为新教伦理推动了资本主义的快速发展。

在韦伯看来,世界其他地区也曾出现资本主义经济行为的身影,但资本主义只在西方脱颖而出,这是因为西方独有的一种理性主义。宗教改革将这种理性主义注入新教伦理之中,宗教不再成为资本主义发展的桎梏,资本主义因而得以在西方生根发芽。

天职观与得救预定论是新教伦理的两个核心因素。天职观打破了以往宗教对追逐俗世利益的鄙夷,将职业赋予上帝的荣耀,认为任何劳动都是上帝安排的结果,在俗世事务中也需荣耀上帝。天职观对世俗劳动的承认,为资本主义的专业化劳动分工提供了伦理依据。得救预定论认为上帝早已决定谁可以得救,任何人无法改变,唯有通过努力工作才能知晓自己是否得救。得救预定论对努力工作的要求,又为资本主义提供了源源不断的动力。天职观和得救预定论编织出了一种新的禁欲主义,这种禁欲主义不再是过去传统的避世禁欲,而是在世俗生活中过一种节制的生活,也即入世的禁欲。这种禁欲竭力反对挥霍财富和享受,它束缚消费,但赞同理性、功利地利用财富。禁欲主义将对消费的抑制和对逐利的努力结合在一起释放出了推动资本主义发展的力量,即“通过禁欲的强制性节俭来实现资本的积累”。

概括而言,韦伯所谓的新教伦理就是这种抑制消费、要求逐利的禁欲主义;其所谓的资本主义精神,就是把工作奉为天职,理性地追求合法利益的心态。基于此,韦伯认为贪得无厌不是资本主义,相反这有违资本主义精神。资本主义是通过理性手段谋求利益,即“以形式上的和平交易来获取利益”的行为。在这一意义上,资本主义反倒是对贪欲的扼制。这种理性的资本主义经济行为,与新教入世禁欲的生活方式是一致的,甚至就是新教禁欲主义影响的结果。用韦伯自己的话说就是“现代资本主义精神乃至现代文化的基本要素之一,就是植根于天职观的理性生活方式,其源头为基督教的禁欲精神。”

阅读周期:2024年12月30日-2025年2月27日

假期阅读书目如下:韦伯《社会学的基本概念》《支配的类型》《支配社会学》《非正当性的支配》《经济与历史》《中国的宗教:儒教与道教》、费孝通《乡土中国》。本次主要介绍《中国的宗教:儒教与道教》,韦伯认为中国未能发展出资本主义的根本原因在于其不具备类似于新教伦理的宗教精神。

虽然本书名为宗教,但其内容并非介绍中国宗教,韦伯的目的在于探讨中国为什么未能发展出资本主义。在分析儒教之前,韦伯先就中国的经济、政治和社会结构对资本主义发展的影响进行了分析,他将之称为社会学的基础。

经济上韦伯首先从货币制度切入,他指出中国混乱的币制与计量单位的不统一阻碍了资本主义的发展。例如“两”居然分为海关两、库平两与漕平两,且其重量也并不一致。中国的城市侧重于政治功能,行政功能大于经济功能。中国的城市缺乏自由,而西方的城市自由度高,能够自治。传统的重农抑商政策与内陆交易也使得行会制度难以得到发展。农村由盘根错节的氏族构成,事实上实现了的自治,国家政令难以施行。氏族制度也阻碍劳动纪律与自由市场必然导致的劳工淘汰,“所有西方式的理性管理也遭到阻碍,最强而有力的对抗势力便是无学识的老人本身。”

政治上,秦始皇一统四海后,将天下据为支配者之家产,并将其置于官僚制行政的管理之下。中央集权和家产官僚制,实现了中国政治上的高度统一,但也失去了战国相争带来的理性化驱动力。换言之,这种大一统的代价就是排斥竞争和创新。

社会结构上,士大夫通过科举制度垄断了政治权力,其地位依赖儒家经典教育而非专业技术知识。这与现代官僚制相反,官僚制要求切事化,强调专业的人干专业的事。但在儒教影响下,科举取士仅凭道德文章任命官吏。

尽管在制度上存在诸多不利条件,但韦伯认为中国同西方一样,既有发展资本主义的有利因素也有不利因素。例如,西方有庄园经济桎梏,但中国却不存在这一束缚。因而,韦伯认为制度上的差异并非是中国发展不出资本主义的原因,其根源在于文化。

在韦伯看来,儒家是一种具有强烈入世倾向的理性主义。韦伯认为,儒教文化与西方文化的差异就在于,儒教的理性主义意指理性地适应世界;而清教的理性主义意指理性地支配世界。基督教徒认为自己只是上帝的一件工具,而中国人认为“君子不器”,君子心怀天下,作用并不仅限于某一方面。儒教对于职业生涯与财富的态度也与新教伦理相对立。儒家推崇“君子”的人格修养而非职业成就,由此缺乏新教“天职观”中通过劳动荣耀上帝的驱动力。

综上,韦伯认为,中国和西方在制度上都各种具有发展资本主义的不利和有利条件。但中国最终没能发展出资本主义的原因就在于其文化,“只要看看中国人面对世界的实际态度,就可以看出这是强烈阻碍资本主义之发展的有利因素了。”

阅读周期:2025年2月27日-2025年3月30日

本月阅读书目如下:孔飞力《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》;斯沃茨《文化与权力 布迪厄的社会学》;布迪厄《区分:判断力的社会批判》《男性统治》《社会学的问题》。本次主要介绍《区分》。布迪厄认为,文化品味与生活方式的差异掩盖了其背后的阶级差异。

布迪厄认为,看似自然的文化品味(如艺术鉴赏、饮食习惯、休闲方式)实则是社会阶级区分的工具。不同阶级通过文化消费的差异构建身份边界,并再生产社会不平等。换句话说,文化品味不仅是个人偏好,而且是社会阶层归属的象征和再生产机制。上层阶级通过对“高级文化”的独占,来维持自己的社会优势,并与下层阶级进行区分。

区分是统治阶级通过文化符号将社会等级差异自然化的工具。对“高雅艺术”的推崇表面上是对美的追求,实则是排斥底层群体、维护阶级优越性。造成区分的品味具有排他性,通过否定他者趣味强化自身阶级身份。在区分的隐蔽下,不平等被包装成文化品味不同,给阶级差异披上了一层温情脉脉的面纱。此外,区分背后也会涉及文化资本与经济资本的相互转化。

在《区分》中,布迪厄提到了场域和惯习这两个概念。场域是一个竞技场,不同阶层在场域中博弈,以争夺话语权。场域是区分的战场,区分是场域斗争的工具与结果。19世纪法国印象派和学院派在沙龙的明争暗斗就是这种场域斗争的表现。惯习是个体在长期社会化过程中形成的行为倾向,表现为“不经思考的品味选择”。惯习是区分产生的重要因素,在布迪厄看来,一个人的阶层决定了他的惯习,惯习影响着他的品味,品味又帮助固化了他的阶层。

现实中也会存在“下层阶级”拥有“高雅品味”的现象,这要归因于教育系统。品味的形成主要依赖于家庭和学校教育。家庭通过惯习传递阶级文化,而学校则通过传授知识,隐性地传递一种“正统”文化。这种“正统”文化是经教育系统认证的上层阶级的文化品味。“正统”文化的边界并不固定,边缘群体对话语权的争夺会让“正统”文化不断扩容。例如,嘻哈文化从被主流艺术场域排斥到被主流吸收,就是区分斗争的结果。

综上,文化领域从来不是纯洁的审美空间,而是社会权力斗争的镜像战场。看似“纯粹”的文化生产其实都是这种权力斗争的伪装。当下社会的“鄙视链”本质上也是阶级区分的符号投射。虽然无法摆脱区分,但持续的符号斗争至少能暴露其人为性,使支配不再那么理所当然。

阅读周期:2025年3月31日-2025年4月29日

本月阅读书目如下:布迪厄《实践理性 关于行为理论》《继承人:大学生与文化》《再生产》《世界的苦难(上、下)》。

《继承人》和《再生产》两本书主题密切相关,均聚焦于教育与社会不平等和再生产之间的关系。《继承人》可以说是《再生产》研究的一个切入点,即从教育不平等现象入手,揭示教育在社会再生产中的作用。《再生产》则更宏观地探讨了教育系统在整个社会结构再生产中的功能和作用。换言之,《继承人》是具体现象批判,而《再生产》则是抽象之后的理论升华。布迪厄在其研究中指出,教育系统并非中立,而是一种隐蔽地维护社会阶级结构、再生产社会不平等的重要机制。

教育机会和文化传递是教育实现再生产的两种途径。入学机会是显性途径,而文化传递则是一种隐性途径。正是在这种显性筛选和隐性排斥的相互交织下,教育系统隐蔽地完成社会阶级的再生产

教育机会看似平等,但实际上,学生家庭的社会和经济地位对其接受教育的机会有着显著影响。如中产阶级、上层阶级子女进入大学的比例远高于底层阶级。虽然不同阶层的学生在接受教育机会方面存在差异,但在有机会进入学校后,他们在学校层次、选择专业、未来发展等方面依然受到社会阶层的影响。也即布迪厄所谓的选择面前的不平等。例如底层阶级的学生对专业的选择更多从现实角度出发,青睐于易就业的专业。

教育系统在传授客观知识的同时,也传递文化。这种文化是社会的主流文化,或者说,是对掌握文化资本的阶级有利的文化。高阶层的子女长期沉浸于这种文化氛围,在学校里如鱼得水,而低阶层的子女则行路难。学校将这些优势阶级的文化定义为普遍标准,劣势阶级在优势阶级的文化下被拷打,从而进一步巩固了阶级壁垒。

教育系统的功能不是打破阶级壁垒,而是用温和的方式维持它。入学机会和文化传递这两条路径共同作用,隐蔽但高效地完成了这项功能:把“家庭出身”变成了“个人能力”,并把阶级特权包装成教育成绩,从而自然地维持社会等级秩序。优势阶级通过教育系统巩固其社会地位,而劣势阶级则面临诸多障碍,难以实现向上流动,可谓龙门难跃。

阅读周期:2025年4月30日-2025年5月29日

本月阅读书目如下:布迪厄《实践理论大纲》《自我分析纲要》;威利斯《学做工:工人阶级为何子承父业》;戈夫曼《日常生活中的自我呈现》《污名:受损身份管理札记》。本次主要介绍威利斯的《学做工》。威利斯强调,个体在再生产过程中是有能动性的,他们不是被动接受教育灌输而是主动反抗,但这种能动性却使他们仍然走向原有的阶级位置。简言之,工人阶级子弟并非被动地接受命运,而是通过文化实践主动认同并再生产其阶级位置。

威利斯试图回答一个核心问题:为何“家伙们”自愿接受自己将成为工人的命运?他指出,这种“接受”并非出于愚昧或洗脑,而是一种带有主动性和批判性的文化实践的结果,是通过一套“反学校文化”形成的“洞察”。这也是威利斯与布迪厄理论不同的地方,在布迪厄那里,处于不利地位的阶级面对再生产系统似乎毫无行动,只是在被动地接受社会地位。

威利斯所谓“家伙们”是指一群在英国工人阶级社区中成长起来、在学校里表现出调皮捣蛋、蔑视权威、拒绝学习的工人阶级男孩。他把“家伙们”看作一个有其独特文化实践和意识形态意义的小群体。他们的行为虽然在表面上是对学校纪律的破坏,但在威利斯看来,这其实是一种有文化逻辑的反抗。这种反抗就是威利斯所谓的“洞察”,具体而言就是“家伙们”看穿了学校的承诺是虚伪的、空洞的,教育不能带他们“向上流动”,所以转而认同工人阶级的文化。

那么“反学校文化”或者说“洞察”是如何说服“家伙们”的呢?主要通过以下三个方面:其一,对循规或服从的机会成本进行评估。反学校文化不是单纯叛逆,而是一种理性的判断:成为“书呆子”意味着被排除出真实的生活体验。“家伙们”为了获得文凭而失去的,是自己最宝贵的文化资源。其二,对文凭价值的怀疑。反学校文化怀疑文凭的价值,并且进一步怀疑文凭所“通向的工作”的实际意义。文凭不是改变命运的工具,而是一种“圈套”,是对中产阶级无意义的模仿。其三,个体流动的虚伪性。个体的阶级跨越掩盖了群体的“静止”。反学校文化提供了一种“阶级集体主义”的视角,它拒绝为了实现阶级上升而成为无产阶级的“叛徒”。

综上,威利斯指出,“家伙们”的反抗不仅是青春叛逆,更是一种有意义的文化行动:他们通过这些行为表达对教育制度的不信任。他们将文化认同投射到“男性气概”、“干实事”、“轻视书本”之中,而这些正是传统工人阶级文化的核心价值。换言之,反抗学校是他们积极建构自我身份的方式。然而反抗未必带来解放,反而可能陷入“陷阱”中。

阅读周期:2025年5月30日-2025年6月30日

本月阅读书目如下:吉登斯《现代性的后果》《现代性与自我认同》《社会理论的核心问题》《历史唯物主义的当代批判》《第三条道路》;陈柏峰《乡村江湖——两湖平原混混研究》。

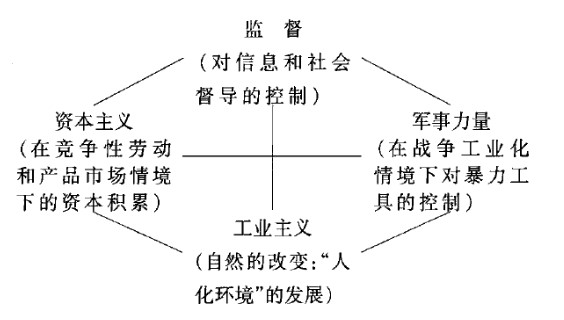

吉登斯将现代性界定为为社会生活或组织模式,它首先发生在十七世纪的欧洲,随后在世界范围内产生不同程度的影响。从制度上看,现代性的基本维度是资本主义、工业主义、监控以及军事力量;从社会形式上看,主要是民族国家。现代性具有双重影响,但吉登斯在《现代性的后果》一书中,更侧重于现代性的负面影响。

吉登斯提出了现代社会的“断裂论”。他的断裂与马克思主义历史进化论的断裂不同。这里的断裂性是指现代的社会制度在某些方面是独一无二的,其在形式上异于所有类型的传统秩序。简言之,现代性抛弃了原有社会的轨道,形成了独特的生活形态。

吉登斯指出,现代性动力的三种主要来源(也即现代性的动力机制)是:时空分离、脱域机制的发展以及知识的反思性运用。时空分离提供了准确区分时空区域的手段,它也是脱域过程的初始条件。脱域机制使社会行动得以从地域化情境中提取出来,并跨越时空距离重组社会关系。知识的反思性运用在《现代性与自我认同》中被称为内在反身性,即社会生活产生知识,知识构建社会生活,现代性就是在这种重构过程中被建构出来的。

吉登斯认为,现代性的四个基本维度是资本主义、工业主义、监控和军事力量。四者关系具体关系如下:

现代性动力机制包含现代性的这四个制度性维度,但同时也受到它们的制约。

现代性的根本性后果之一是全球化。吉登斯认为,现代性是一个西方化工程。在全球化背景下,现代性的蔓延势必导致其他地区的文化遭到毁灭性破坏。在吉登斯看来,现代性既带来进步,同时也伴随着前所未有的风险和不确定。例如经济增长机制的崩溃、极权的增长、核冲突和大规模战争以及生态破坏。未预期的后果(设计失误和操作失误)和社会知识的反思性或循环性是导致现代性成为猛兽的两个最重要因素。吉登斯认为,驯服现代性这头猛兽,必须重视社会运动的作用。从上图四个维度出发,社会运动的类型可以被划分为:劳工运动、民主运动、和平运动和生态运动。吉登斯认为,在现代性的不确定面前,这些社会运动或许能够驯服其风险,成为推动历史滚滚向前的车轮。

阅读周期:2025年7月1日-2025年9月28日

本月阅读书目如下:费孝通《江村经济》《禄村农田》《中国士绅》;毛泽东《毛泽东农村调查文集》;陈桂棣《中国农民调查》;甘阳《通三统》。

在《禄村农田》第八章“生计”中,费孝通将中国乡村经济与西方工业经济进行对照,指出存在三种经济模式:一种是资本主义的生产经济,为了追求利润而进行生产;一种是以消费为中心的计划经济,这种经济以快乐主义为基础,奉行多生产、多消费、多享受。在此两种经济之外,费孝通提出了第三种经济:消遣经济。

费孝通对禄村中那些雇工自营从而脱离劳动的“地主们”进行了调查。在了解他们的经济生活状态后,他概括出了“消遣经济”这一概念。简单来说,消遣经济就是不以痛苦为代价来获取快感。“地主们”脱离田地里的劳动后,并不从事其他工作,而是闲置下来,形成一种“低消费、少劳动、多闲暇”的生活状态。人们通过降低消费需求来减少劳动投入,用空闲时间进行简单娱乐,从而避免劳动带来的苦痛。这既不同于资本主义的“为利润而生产”的生产经济,也与西方工业社会里“先忙于生产然后消费、拼命享受”的计划经济模式背道而驰。

费孝通指出,西洋现代经济以“最少痛苦换取最大快感”为核心,人们通过忍受劳动的痛苦获取财富,再用财富满足欲望,从而形成一种“生产→消费→生产”的循环,如工作日的劳动是为了周末享乐。而禄村的消遣经济却反其道而行:它不追求“更多快感”,而是通过“减少欲望”来避免“劳动痛苦”,认为“少消费”的痛苦远小于“多劳动”的痛苦。禄村宦六爷的儿子拒绝帮父亲掼谷子,理由是“掼一天谷子不过 3 毛钱,我一天不抽香烟,不是就省出来了”对他而言,“不抽烟” 的小痛苦,远小于“在烈日下掼谷子” 的身体痛苦,这种“以减消费避劳动”的逻辑,正是消遣经济的核心。消遣经济的目的是“过日子”,只要满足基本生存需要,就不需要为了更多更好的消费付出劳动。

消遣经济形成原因有三:其一,劳动的痛苦成本过高。禄村农业几乎无机械化工具,除犁田用牛外全靠人力,“身体上要忍受的痛苦是太明显了。”在这种痛苦下,减少消费、避免劳动是比额外劳动、增加收入更具有性价比的选择。其二,职业分化简单。禄村农家副业不发达,除了农活之外,能吸收劳动力的事业不多。其三,消费环境封闭。禄村深处内地,交通不便,自给程度高,即使有多余财富,也难买到值得追求的享乐品。这种“多生产也换不来多快感”的环境让多劳动失去动力,最终形成“低消费、少劳动、多闲暇”的闭环。

阅读周期:2025年9月29日-2025年11月26日

本月阅读书目如下:柯林斯《互动仪式链》《文凭社会》;阎云翔《私人生活的变革》;季卫东《法社会学经典五讲》。

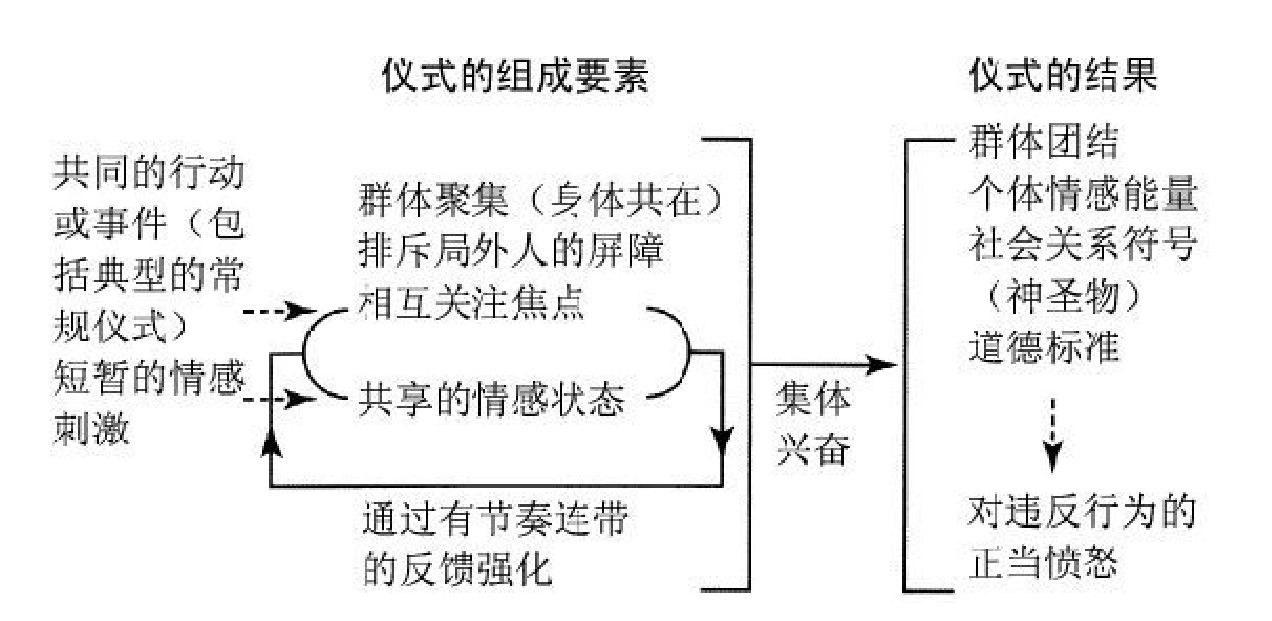

早期的仪式研究着眼于宗教仪式,如涂尔干在《宗教生活的基本形式》指出仪式是规定个体在神圣对象面前行为方式的行为准则。戈夫曼从微观角度讨论日常生活中的互动,将仪式研究从宗教领域扩展至日常生活。柯林斯沿着涂尔干和戈夫曼的理论脉络,提出“互动仪式链”,试图将微观社会学和宏观社会学统一起来。柯林斯认为,微观现象是社会学研究的基础,而互动仪式是微观过程中人们最基本的活动。因此,柯林斯的出发点是情境而不是个人。情境不是指单个的人,而是经由个人所形成的社会网络。在柯林斯看来,整个社会都可以被看做是一个长的互动仪式链,人们从一种际遇流动到另一种际遇,也即微观情境的相互关联形成了宏观社会。

柯林斯指出,互动仪式就是个体由文化资本和情感的交换而进行的日常程序化活动。具体而言,互动仪式包括四个方面的要素:其一,群体聚集,即两人及以上的人聚集在同一场所。仪式的参与者可以通过身体在场而相互影响。其二,排斥局外人。仪式对局外人设定了界限,参与者知道谁被排除在外。其三,共同关注,仪式参加者将其注意力集中在共同的对象或活动上。其四,共享情绪,仪式参与者通过共同关注,可以体会共同的情绪或情感体验。当这四种要素有效结合时,互动仪式会产生一系列结果:群体团结、情感能量、群体符号、道德感。

情感能量是互动仪式链理论中的重要内容,柯林斯认为,在互动仪式过程中情感能量是一重要的驱动力。在互动过程中,人们倾向于最大化他们的积极情感能量,这种动机促使他们参与到互动仪式中。情感能量也是一种成本,因而人们会权衡参与仪式的成本与回报,从而选择是否参与该仪式。评判一场仪式是否成功也取决于其是否为参与者带来充分的情感能量。柯林斯还将权力地位与互动仪式联系起来,他指出,具有权力的人在仪式中会获得情感能量,而服从者则会丧失情感能量,由此形成了分层。