阅读周期:2024年10月26日-11月26日

本月阅读书目如下:《自杀论》,涂尔干著;《经济与社会》(部分章节),韦伯著;《社会世界的意义建构》,舒茨著;《社会理论二十讲》约阿斯、克诺伯著;《现象学导论》,索科拉夫斯基著;《现象学入门》,扎哈维著;《法社会科学:研究传统与知识体系》,侯猛著;《法社会学信札》,刘思达著。以下简要介绍《社会世界的意义构建》,如书名所言,关键词是“意义”。但由于篇幅所限,所介绍的只是其理论的冰山一角。

1. 为何谈论“意义”?

舒茨的理论出发点是韦伯的“理解社会学”。韦伯认为,社会学家应持价值中立的态度,着重理解社会行动的主观意义。舒茨同意这种“个体主义”与“主观主义”的立场,但同时认为韦伯没有清楚地阐明与“意义”相关的几个问题。因此,他试图通过胡塞尔的现象学对“理解社会学”重新改造。

2. 如何理解“意义”:主体性的方面

舒茨认为,韦伯的理论缺陷之一是没有区分“主观意义”与“客观意义”。在他看来,“主观意义”是行动者对自身的意义构建,这种构建通过对“意识流”的“反思”而形成。因为事后反思的介入,某一项体验在“意识流”中被凸显了出来,从而成为了有别于其他体验的有意义的体验。这些被凸显出来的、有意义的单项体验就是行为。当然,人们也可以进行事先的反思,这涉及到了“计划”,行动便是计划下的产物。计划是一个“未来完成式”的概念:一方面,计划是指向未来的。另一方面,我们在计划时所设想的目标是一个已完成的行动。这个已完成的行动便体现了我们的事先反思,行动也因这个目标而具有了意义。

进一步,一个目标可以看作是通往最终目标的一个中介目标,由最终目标所统领的一系列中介目标便形成了一个意义脉络。而一个个意义脉络又可以不断整合出更高阶的意义脉络,舒茨称最高的意义脉络为经验脉络。借由对自己以往各种经验的安排,我们便形成了认识世界、解释世界的经验图式(舒茨后期借此发展出了库存知识的概念)。主体之间共享的经验图式和库存知识便形成了“客观意义”,这是我们构建自我意义与理解他人意义的重要参照。

3. 如何理解“意义”:主体间性的方面

舒茨认为,在面对面式的共同在场的关系中,因为你我共处于一个时空中,我们的“意识流”交错进行,彼此间对“主观意义”的理解也成为可能(这个过程也渗透着“客观意义”的使用与修正)。他将这种共同在场关系称为“周围世界”。而在缺场的关系中,我们对他人的理解是通过“客观意义”进行的,我们通过“类型化”来理解具有不同“匿名性”层次的他人,这种关系被舒茨称为“共在世界”。周围世界与共在世界构成了社会世界的两个分层。

阅读周期:2024年11月27日-12月29日

本月围绕两个主题进行阅读:符号互动论与法律意识。书目包括:《心灵、自我与社会》,米德著;《Symbolic Interactionism: Perspective and Method》,Blumer;《日常生活中的自我呈现》,戈夫曼著;《局外人:越轨的社会学研究》,贝克尔著;《诉讼的话语》,梅丽著;《日常生活与法律》,西贝尔著。以下简要介绍《日常生活与法律》,对此将从三个方面把握“法律性”这一关键词,进而厘清本书的主线。

1、问题:提出法律性的缘由

本书的研究主题是普通美国人在日常生活中的法律意识。作为法律意识研究中霸权(Hegemony)派的一员,西贝尔意图通过分析法律意识,揭示出个体在日常生活中如何参与建构与再生产法律霸权,又如何抵抗并维持法律霸权。在某种意义上,西贝尔用“法律性”这一词指代法律霸权,并借此展开对法律意识的具体分析。

2、方法:分析法律性的理论工具

西贝尔在本书中所使用的理论工具丰富多样,但从核心内容上看,至关重要的是休厄尔有关调和个体能动性与结构制约性的综合性理论。在这种理论框架下,西贝尔把法律意识定义为对法律性建构过程的参与,而法律性是一种社会结构,包括图式与资源这两个不可分割的方面:图式使我们理解法律并参与相关活动,资源使得图式变得清晰和可行。法律性由我们在日常生活中对法律的看法和有关行动构建起来,同时又会对我们之后的行动产生结构性制约。

3、解释:法律性的谜与解谜

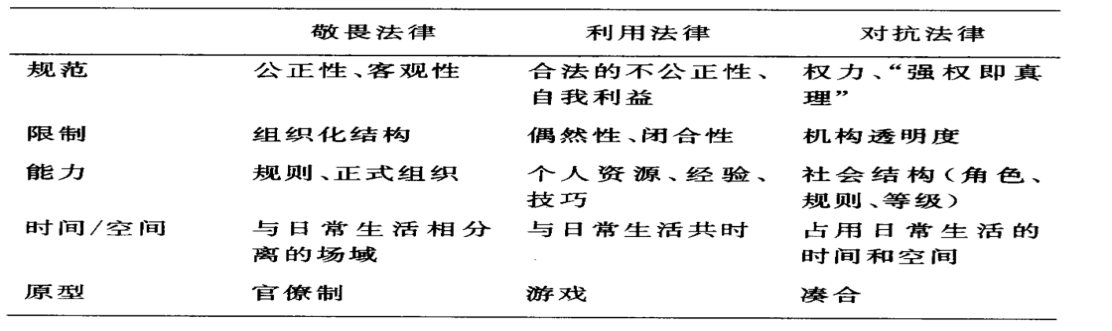

西贝尔通过一系列日常生活中的故事,提炼出了人们建构法律性的三种方式,也就是三种法律意识类型:敬畏法律、利用法律、抵抗法律。她以规范性、限制、能力和时空这四个维度作为解释中轴,对以上三种法律意识类型进行了深入分析:

由以上表格可以看出,敬畏法律与利用法律看似是两种不可调和的法律意识类型,这就产生了一个谜题:法律性或法律霸权是如何产生并维持的?西贝尔对此作出了富有辩证色彩的解释:正是这种矛盾维持了法律霸权,正是敬畏法律和利用法律共同构建了既具有理想特征又有实践性质的法律性。如果人们只是单纯地敬畏法律,那么它就会远离日常生活;如果人们只是把法律当作游戏对待,那么它就不会具有持久而稳定的结构性特征。也正是这种矛盾,也为反霸权(对抗法律)的解读和构建成为可能。

最后需要提醒的是,本书的理论分析与经验佐证是交错进行的。受篇幅所限,以上介绍不仅忽略了较多的理论分析,而且也完全脱离了经验材料。

阅读周期:2024年12月30日-2025年2月27日

本月阅读书目如下:《社会行动的结构》,帕森斯著;《经济与社会》(部分),韦伯著;《污名:身份受损管理札记》,戈夫曼著;《Rights of inclusion: law and identity in the life stories of Americans with disabilities》,Engel DM, Munger FW;《一个案例五种方法》,弗雷德里克著;《街头的研究者》,贺欣著。其中,《Rights of inclusion》是美国法律意识经验研究的代表作之一,以下围绕“身份与权利”这一关键词介绍本书。

1.问题意识

本书旨在研究ADA(美国残疾人法案)的对其预期受益人的实际影响。从法律文本的预期受益人——残疾人的角度看,本项研究也是一项“法律意识”研究。以往对某一项具体法律及其实际影响的研究,仅关注法律的预期受益人与正式法律制度的互动。但作者的对ADA经验研究表明,他所调查的所有残疾人都没有提出正式的法律诉讼。这能说明ADA没有实际影响吗?

作者认为,一旦跨越制度的边界进而关注残疾人的生平叙事,就会发现尽管这些残疾人虽未提出正式的法律诉讼,但ADA还是对他们的日常生活产生了潜在而深远的影响(这种影响重要集中在就业方面)。

进一步而言,这种影响也有程度上的不同:有些残疾人积极拥抱ADA所赋予的权利(尽管他们没有提出诉讼),从而改善了自己的生活;有些人则对权利采取消极的态度,甚至认为ADA所规定的权利对自己产生了负面影响。导致这两种不同态度的因素是什么呢?作者认为是身份(Identity),身份与权利的互构关系决定了权利的活跃程度(法律意识)。

2.解释策略

作者提出了身份与权利的递归理论以解释这种现象。总体上,递归理论认为身份决定着权利的活跃程度,权利同时也以潜在而深刻的非正式方式(不同于正式法律诉讼的方式)塑造着身份,两者在长时段的彼此影响的过程中持续发展。

简单来说,身份有两个重要的特性:主体间性和互动性、叙事性。它包括了一个人对自己是谁及自己在社会中的位置的基本理解。身份的形成过程会影响个体对权利的看法:在经验中形成的身份,可能会让残疾人认为他人对自己的排斥是自然和正当的,也可能会让残疾人把这种排斥视为不公并借此寻求权利的帮助。同时,权利也能够通过三种非正式方式活跃起来,进而塑造身份和职业:转变个体的自我认知、转变文化和话语、转变第三方机构的态度。

阅读周期:2025年2月27日-2025年3月30日

本月阅读书目如下:《制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同》,理查德·斯科特著;《现实的社会建构:知识社会学论纲》,伯格、卢克曼著;《疯癫与文明》《知识考古学》《话语的秩序》《必须保卫社会》,福柯著;《福柯的界限》,汪民安著。以下围绕外化——客体化——内化这一辩证过程,介绍《现实的社会构建》中所分析的社会现实的构建过程。

伯格与卢克曼认为,我们习以为常的“现实”并不是天然的存在,而是通过“外化——客体化——内化”三个步骤被人为建构的。外化指人类将主观意义通过行动表现在外,并使他人能够在社会互动中感知这种意义。比如人类可以通过雕刻石头表达自己的想法,他人便可以通过石头这一物品感知其中的主观意义。又如,在古代,一方会通过鞠躬表达对另一方的尊敬态度。

当外化的主观意义获得了独立于个体的客观性时,意义便进入了客体化阶段。意义的一阶客体化表现为制度化,而制度化是通过惯例活动的交互类型化形成的。交互类型化指惯例活动被互相归类,形成模式。如古代的人们提出用鞠躬表示尊敬,这种行为逐渐成为一种惯例(固定的行为模式),在实践中又逐渐形成了跪拜、拱手等其他方式。我们便会把这些方式归类为表达尊敬的方式,也就是说这些方式被类型化了。进一步而言,不仅行动被类型化了,而且行动者也被类型化了。行动者的类型化意味着角色的产生。因为我会知道以我的角色,面对其他不同的角色,分别该采取哪一种方式表示尊敬。交互类型化指不仅我有这样的理解,你也有这样的理解,大家在社会层面上达成了共识。这样一来,见面时的礼仪制度就形成了。礼仪制度一旦形成,便具有了独立于个人的客观性与控制力。

意义的二阶客体化表现为制度的正当化,也就是说制度需要被解释,需要被证明它为什么正当,因而需要被遵守。正当化所实现的功能是把已经制度化的“一阶”客体化变得客观上有效,主观上合理。书中讨论了四个层次的制度正当化方式:直接言说、初级理论、高级理论、象征世界。

内化指客体化的现实嵌入个体意识的过程,也就是制度的“门外汉”逐步理解并接受制度的过程。内化主要通过社会化完成。初级社会化是个体在儿时所经历的第一次社会化,个体一旦出生便身处制度化的世界中,在这里他遇到了负责自己社会化过程的重要他人,如父母。父母会向我们传授见面时的礼仪,让我们内化礼仪制度。次级社会化是对以制度为基础的子世界的内化。劳动分工和相应的知识的社会分配有多复杂,决定了次级社会化的范围和特质。在职场中学会自己职业的专业知识并将其内化,就属于次级社会化。

阅读周期:2025年3月31日-2025年4月29日

本月阅读书目如下:《框架分析:经验组织论》,戈夫曼著;《区分:判断力的社会批判》《实践理论大纲》,布迪厄著;《布迪厄:关键概念》,密苏斯利等著;《文化与权力》,斯沃茨著;《法律的经验研究:方法与应用》,王启梁编。以下介绍布迪厄是怎样运用实践理论,对文化趣味的区分进行分析的。

布迪厄从艺术品审美的区分开始分析。一般大众对艺术品的判断依据是功能,而不是形式。他们也会把自己日常生活的经验结构投射到艺术品之中,会把现实生活中的道德规范和情感逻辑投射到艺术作品中。而贵族审美对艺术品的判断依据是形式而不是功能,他们会让作品与日常生活的经验结构保持距离,他们注重艺术品的风格和表现手法。

并且进一步来说,趣味的区分,不仅体现在艺术品上。在饮食、服饰和家具消费的选择上,甚至在仪表姿态上都有所体现。所以,应该从整体的文化上来理解这种区分,应该认为社会中存在一种有关文化趣味的区分,这种文化趣味的区分体现在对各种文化产品的不同认识态度和消费选择上。

那关于为什么会产生这种文化趣味区分,这种文化趣味区分意味什么,他就用自己的实践理论,也就是习性——资本——场域这样的关系性方法进行了分析。

通常的经济学家认为,文化产品总是具有一种客观的本质的特征,所以不同的文化消费者对同一文化产品所感受到的是同一种属性和用途。但他认为,文化产品的属性和用途不是客观的,它是由不同主体的不同习性决定的。这种不同的认识是由他们不同的习性决定的。习性就是一种对产生于特定生存条件的以往的经验结构的内化,它会指导着人们对当前及之后的认识、评价和行动。比如说,一个工人和必然的距离是很近的,他对基本的生存需求的关注胜过了一切,他的一切实践都有一种受制于现实生活的紧迫性,以往对这种紧迫性的处理就内化成了他的经验结构。但一个企业家就没有这种紧迫性。拿食物来说,这个工人不会关注摆盘和风格形式,而更加关注食物的口感和饱腹感。

进一步,从一个宏观层面来看,有着相似的生存条件的人会共享相似的社会位置,这个相似的社会位置会让他们产生类似的习性,这就是阶级习性。所以从发生学意义上讲,阶级就是具有相似生存条件和习性的个体所形成的群体。

至于如何划分阶级,布迪厄引入了资本的概念。他所谓的资本要包括了文化资本、社会资本和符号资本这三种主要资本形式。社会阶级主要通过资本总量和资本构成进行划分。资本总量主要进行阶级之间的划分,按照资本总量的不同,可以把人们划分为居于统治地位的资本阶级、中产阶级和工人阶级。资本构成主要是对同一阶级内部的各阶层进行区分。

资本总量与类型界定了一个人在社会空间中的位置。但是这种位置不是固定的,人们会有意或无意地巩固或提升自己的位置,这也就意味着存在一种对资本的竞争。在这里他就引入了场域的概念,因为竞争是在场域中进行的,场域就是一个围绕特定资本类型进行竞争的结构化空间。比如在文化场,统治阶级内部就会对定义什么是合法文化进行竞争,他们内部也会有对文化趣味的区分,比如艺术鉴赏领域的学院派和自由派的区分,他们会在这种趣味区分对比中凸显自己的地位。

阅读周期:2025年4月30日-2025年5月29日

本月阅读书目如下:《反思社会学导引》《学术人》《关于电视》,布迪厄著;《江村经济》《乡土中国》,费孝通著;《法治及其本土资源》《送法下乡》,苏力著。以下简要介绍布迪厄的《关于电视》。

《关于电视》的研究对象不是具体的记者,也不是整体上的新闻业。而是由商业逻辑支配的新闻场域,对记者等新闻从业者所产生的影响,以及对其他场域(如文学场、科学场、司法场)所施加的影响。

一个场域就是一个有结构的社会空间,同时也是一个为了改变或保存实力而进行斗争的战场。其中场内各人的实力决定了其在场内的位置,从而也决定了他将采取何种策略。新闻场存在电视、电台、报纸等次级场的竞争,他们实力的变化可以从市场份额等外在指标表现出来。从结构史的角度看,新闻场是在十九世纪的两类报纸的对立中构成的:一类报纸受商业逻辑支配,优先提供耸人听闻的消息,这类报纸的合法性来源于大众读者的认可;另一类报纸更纯粹,发表书摘和评论性的文章。这类报纸的合法性,来源于内部同行的价值标准的认可。五十年代,电视在新闻场中出现,随后很快在经济实力和象征力上逐渐地占据了统治地位。在电视场中,商业逻辑完全占据了主导,这表现为对收视率的极端追捧。

电视场的结构层次进一步影响了在其中占据各种位置的人,比如记者。为了追求收视率,记者会用特有的感知方式展现事物,他们会进行某种选择,并对所选择的进行建构。而选择的原则,就是对轰动的、耸人听闻的东西的追求。而电视影响可以创造出一种真实效果,它可以让某些观念、甚至某些群体得以存在。普通的社会事件经过特定建构后,会让人们根据某些区分看待世界,并能激起人们强烈的负面情绪,比如种族主义、排外主义。另外,记者为了追求耸人听闻的东西,他们会准备采取任何一种手段。而为了抢先一步,他们又会在手段上相互效仿,从而使新闻制造变成流水线作业,造成了新闻报道的千篇一律和平庸化。

除了内部影响,新闻场会通过结构,对其他场域施加控制力。借助新闻场,商业逻辑侵入了其他文化生产场,损害了后者的自主性。各种对知识分子及其文化产品的排行榜就是商业逻辑的直接表现。新闻场的人会通过评论宣传,把这种市场的裁决披上知识权威的外衣,并迎合并加强了消费者的从众倾向。因为这些排行榜上的都是普通的文化产品,而大众消费者离“文化价值中心”很远,而且处于个人目的,喜欢掩盖自己有限的知识占有能力,所有都有从众的倾向。这样一来,在一些学科领域中,传媒的评判越来越重要。

阅读周期:2025年5月30日-2025年6月30日

本月阅读书目包括:《国家精英》《法律的力量:迈向司法场域的社会学》《言语意味着什么:语言交换的经济》,布迪厄著;《权力的文化逻辑:布迪厄的社会学诗学》,朱国华著;《当代前沿社会理论十讲》,郑作彧著;《法社会科学研究方法指南》,侯猛著;《执法过程的性质:法律在一个城市工商所的现实运作》,王波著。以下从理论层面简要介绍《言语意味着什么》的主旨。

布迪厄在此书中的首要对话对象是以索绪尔为代表的现代语言学。同他在艺术、教育、司法等领域所做的一样,在对话的过程中,他将自己早前所提出的一系列理论工具——如习性、资本、场域、实践、符号权力等——运用到了语言学领域。

作为现代语言学鼻祖的索绪尔,区分了(作为客观语法结构的)语言与(作为具体言说实践的)言语,并认为具体的言说行为就是依照语言规则进行的。也就是说,他认为语言实践可以从语法本身引申出意义,进而把语言学的研究对象限定在了语言内部。但布迪厄认为,这种结构主义的观点是典型的“学究谬误”,因为决定具体言语实践的不是单纯的语法规则,而是一系列历史社会条件,这些条件同样也是语法规则的效力来源。因而,必须把目光扩展到语言外部,从社会学角度去理解言语。

所谓从社会学角度去理解,也就是运用他所提出的理论工具进行理解。具体而言,言语行动首先源于(作为主观结构的)语言惯习。语言惯习是社会历史内化于个体的持久倾向系统,其体现着个体的言说能力,包括语言能力(使用合法的语法规则进行言说)和社会能力(如在具体社会情境中策略性地运用语言,即在什么时候该说什么话)。其次,言语行动受制于(作为客观结构)的特定语言市场,也即各个语言场域。不同的场域会预设合法的语言标准,并且还会依照此标准进行审查,包括制度性的外在审查(如学校课堂禁止使用方言)与隐性的内在审查(如在特定场合的自我审查)。

而之所以提出“语言市场”这个概念,是因为布迪厄认为语言交流体现出了一种关于符号交换的经济。不同场域的语言标准也是价值标准,语言的价值不是由其自身决定的,而是在语言市场中通过价格形成规律获得的,语言市场的价格形成规律则是由权力关系决定的。所谓的权力关系即语言之间及言说者之间的等级关系,这种权力关系体现了言说主体将有利于自己的评价标准强加于其他主体之上的能力,而这种能力是由言说者所掌握的资本决定的。不同场域的权力关系有所不同,所以语言产品的价值并非固定,而是随场域的变化而变化。

总而言之,具体的言说实践不仅意味着语法规则的使用,更意味着一系列社会历史条件的支撑。这些社会历史条件反映了言说者的惯习及其所在的场域,反映了各种被误识的支配关系,以及隐藏在这些支配关系之下的符号权力(暴力)。

阅读周期:2025年7月1日-2025年9月28日

本月阅读书目包括:《解析社会:分析社会学原理》,赫斯特洛姆著;《组织社会学十讲》,周雪光著;The Judicial System of China,Embedded courts: judicial decision-making in China,贺欣著;《新乡土中国》《村治模式》,贺雪峰著;《做田野》,杨善华著。以下以“嵌入性”为关键词,简要介绍贺欣的Embedded courts。

以往普遍的研究方法是将中国的许多法院视为一个统一的、同质的机构。但贺欣认为,这种自上而下的视角无法提供一个分析框架来解释不同地区的一线法院之间的巨大差异,进而无法真正地理解法院的现实运作及其内部决策。为了深入分析,依据制度特征的不同,他提出了单位型法院与公司型法院这对理想类型。简言之,前者侧重垂直的行政层级制,决策过程中具有明显的行政性质,法官基于政治资产获得晋升;而后者则采用了更扁平的层级结构,决策过程更侧重于法律本身,法官基于专业资产获得晋升。

类型化分析只是初步的,更重要的问题是为什么会产生这两种类型的法院?法院为什么会选择其中一种而不是另一种?在这里,贺欣引入了组织动力学与组织生态学的视角,从法院所在的制度环境中寻找原因。

具体而言,在中国,法院运作所处的制度环境是高度开放和不确定的。在这种意义上,法院是深度嵌入的机构,外部影响不仅进入了司法场域,而且结构化了司法决策。贺欣总结了四种对中国司法决策而言最为关键的嵌入类型,分别是行政嵌入性、政治嵌入性、社会嵌入性与经济嵌入性。每一种嵌入类型可以视为一条连续的光谱,光谱的两端分别是单位型法院和公司型法院。也就是说,制度环境的不同(嵌入程度的不同),造成了法院的类型分化。碍于篇幅,以下简要介绍行政嵌入性。

行政嵌入性在分析上可以分为两个子类型:内部行政嵌入与外部行政嵌入。前者指法院的内部决策结构是一种强调监督的行政官僚体制,这种体制由三层监督构成——合议庭、庭级会议、审判委员会,其中上级对下级拥有强大的决策控制权。在这种结构下,“当一个案件被向上推送时,考量的北京就从主要的法律层面,扩展至广泛的社会和政治层面。随着案件在行政层级中的上升,法律问题被嵌入到越来越大的社会和政治考量的背景中。”

外部行政嵌入性指法院受地方党政集团间的利益所塑造,法院深度嵌入了地方治理格局之中。法院既是地方党政的一个机关,也是司法层级体系中的一个单位。与之相对应,法院院长也有有了双重角色。一方面,他们需要作为法官适用法律。同时,他们也需要作为地方党政成员深度参与地方治理。

阅读周期:2025年9月29日-2025年11月26日

本月阅读书目如下:《社会科学的逻辑》,马奥尼著;《社会理论和社会结构》,默顿著;《秦窑法庭》,丁卫著;《调解、法制与现代性》,强世功编;《积厚成势:中国司法的制度逻辑》,何帆著;《司法和国家权力的多重面孔》,达马什卡著。以下简要介绍默顿在《社会理论和社会结构》一书中所论述的,有关功能分析的部分观点。

默顿认为,既有的研究中存在三种流行的假设。第一种是社会功能一体的假设,即认为特定的事项(如习俗、制度、宗教)对整个社会系统及系统中所有的成员都发挥着统一的功能。但他认为,这一命题来源于对规模较小、同质性较高的无文字社会的研究,无法解释复杂、高度分工的现代社会。比如,经验证明,在多种宗教并存的社会中,宗教并没有促进社会的整合,反而使其内部产生了深刻的冲突。有鉴于此,默顿主张,功能分析不应假设某一事项对整个社会系统具有某种统一的功能。而应具体分析某一事项对社会中的哪个单位(如个人、亚群体、更广泛的社会结构)具何种功能。

第二种假设是普遍功能主义,即认为每一种事项都在社会中都必然具有正功能,即都能对社会系统做出贡献。比如,有的学者会把欧洲人衣袖上无用的纽扣,解释为具有“保护熟悉事物、维护传统”的功能。但按照这种说法,我们可以说所有既存的文化要素都具有这种功能。 因此,这是一种没有有智识贡献的解释,它无法为我们理解社会提供任何新的、实质性的认识。有鉴于此,默顿认为,功能分析不应预先假定所有事物都有正功能,而应去研究它们实际上功能后果的净差额,即正功能与负功能相互抵消后的最终结果。

第三种是必要性假设,即认为特定的事项对实现某种社会所必需的功能来说是必要的。具体而言,这种假设由两个论点组成:(1)某种功能对社会来说是必要的——功能必要性。(2)某种事项对实现这种这种功能来说是必要的——方式必要性。默顿认为,第一个论点是可以探讨的、有价值的。但第二个论点,不仅与经验事实相矛盾,而且会在逻辑上引向僵化的决定论,排除了社会形式的多样性及变化的可能性。还是以“宗教对社会的整合功能”为例,一些学者认为,宗教是必不可少的,因为它发挥了强化共同价值进而促进社会整合的功能。但事实上,这包括两个假设:第一,强化价值认同对社会而言是必要的。第二,宗教对强化价值认同而言是必要的。问题在于第二个假设,强化价值认同并不是只能由宗教来实现。如果只强调宗教的必要性,就会把宗教视为普世必然,进而忽略其他发挥了同种功能、甚至是更有效的其他社会形式。有鉴于此,默顿认为,应该考虑功能替代的问题,也就是说,研究者应该具体地、经验性地研究:在特定社会中,一项功能是如何被实现的?有没有其他可能的功能替代方案?为什么没有选择其他功能替代方案?特定事物所发挥的功能有没有产生变化?