一分为二:“两头婚”的家庭权力格局及其实践

随着年岁的增长,身边的同学、朋友逐渐开始需要考虑婚姻的问题。一般而言,婚姻无非是女嫁男娶或男方入赘,但在我的家乡浙北地区,一种被称作“两头婚”的婚姻形式日益风行,许多同学朋友都将可能采取两头婚的形式以组成新的家庭。

所谓两头婚,是指男女之间不嫁也不娶,不存在谁进谁的家门,自然也不存在彩礼与嫁妆,双方家庭在婚前通过协商对婚姻与家庭关系进行设定,包括子女姓氏、财产继承、养老责任分配等问题,然后缔结婚姻。婚前协商、形式平等是两头婚的主要特征。婚前协商是指双方父母在婚前沟通、确定未来两头婚的具体安排;形式平等是指双方不嫁也不娶,平等地分配家庭责任,同时日常生活中也注重对等,例如双方在你家住一段时间,相应就要在我家住一段时间。在实践中,子女姓氏的划分构成了两头婚的关键所在,一般而言两头婚的夫妻会生两个孩子,一个跟父亲姓、一个跟母亲姓,而财产继承与养老责任等内容则依据姓氏再进行分配,例如跟母亲姓的孩子继承母亲家庭的财产、相应地承担起母亲家庭的养老责任等。

自两头婚兴起以来,争论便不绝于耳,争论不仅来自于身边的亲友口中,而且也由于两头婚所涉性别议题、婚姻议题的传播特质而在互联网上也引发了广泛关注。一些人觉得两头婚一定程度上表现了平等观念,至少使得女性有了冠姓权与议价权;另一些人则认为,两头婚不利于婚姻与家庭关系的稳定,是畸形的婚姻形式……那么,我们究竟应当如何看待两头婚?

一、社会变迁下的婚姻新形式

根据人们的描述,本地的两头婚大约是在2005年前后开始出现的。这一批适龄青年,正是计划生育推行的新生一代。上世纪八十年代,计划生育政策的推行使得少子化、独子化家庭普遍出现,这构成了两头婚的制度背景。

计划生育背景下继嗣需求催生了两头婚。对独女或双女家庭而言,女儿的出嫁意味着自身家庭姓氏与血脉的消逝。在传统观念中,人不是单独的个体,而是深嵌于家与族中的一个环节,人们需要传宗接代以满足家与族对自身的期待,因此后代的延续是一项必不可少的任务,而这项任务又赋予了人们生命的意义。子孙代代相传、实现继嗣,成为了每个家族在历史长河中的漫长接力。姓氏则作为一个符号,成为了判断继嗣与否的直接标识。在这个意义上,女儿出嫁所生的孩子不再是父代家庭的姓氏,父姓在此断绝了。基于继嗣的需求,这些家庭迫切希望寻求一种新的家庭形式以实现家族延续,让自己拥有一个属于自己姓的后代。

经济的迅猛发展带来了家庭财产继承的需求。浙北T县以“丝绸之府”著称,丝绸纺织一直作为传统产业而存在,这构成了T县后续经济繁荣的产业基础。改革开放后,T县缫丝厂、纺织厂等乡镇企业逐渐兴起,九十年代时乡镇企业中的能人借着企业改制将集体企业转变为民营企业,并通过市场化改革使得企业更加蓬勃发展。也正是九十年代,T县人民也开始了创业潮,许多农民依托本乡镇的产业集聚优势进行创业办厂,形成了一系列颇具规模的民营经济,造就了一大批经济条件较好的家庭。除了办厂之外,又有大量T县农民通过办蚕桑家庭作坊、置办家庭织机等以家庭为单位的劳动形式参与到本地的产业分工之中,这也为本地农民经济发展带来了极大助益,而经济的快速发展带来了家庭财产的继承需求。在传统观念中,对独女或双女家庭而言,外嫁的女性已经成为了男方家庭的一员,被冠以男方姓氏的孙辈再亲也毕竟不是自身家庭的血脉,父代所积累的家庭财产似乎无处传递,“劳碌一生钱给了别人家”,成为了他们的内心写照。为此这些家庭希望通过两头婚获得自己家庭的延续,从而实现家庭财产的传递。

独女或双女家庭的养老需求进一步推动了两头婚。人们完成了自己的人生任务后步入老年,需要下一代人的照料。照料老人不仅仅是物质上的扶持,还意味着情感层面的抚慰。随着T县家庭经济水平的发展,老人的物质需求几乎不成问题,而情感层面的陪伴与抚慰越来越成为人们关注的对象。在这个意义上,尽管外嫁女也能照料父母,然而老人更希望有一个“自家人”能够时常陪伴在身边,希望通过稳定的居住关系满足内心的情感需求,这是外嫁女所无法提供的。

为此,人们逐渐摸索出两头婚的办法,夫妻之间不存在谁进谁家门,各自仍是双方家庭中的“自家人”,能够满足养老的需求;又通过事先约定的方式划分孩子姓氏,使得女方家庭也能拥有后代,从而满足继嗣与财产的需求。因此,两头婚实际是独女或双女家庭为实现血脉延续、财产传递以及养老需求而采取的一种婚姻形式,是传统观念在社会经济发展过程中的自我调适。

二、父代主导的婚姻家庭关系

传统观念之所以能够通过两头婚的新形式进行自我调适,原因在于父代的家庭权力能够对子代的婚姻家庭规划产生强有力的干预、乃至形成主导,因此父代的意志得以在婚姻家庭关系中被贯彻。通过下面一件事情便能淋漓尽致地证明两头婚所折射出的父代家庭权力的干预。

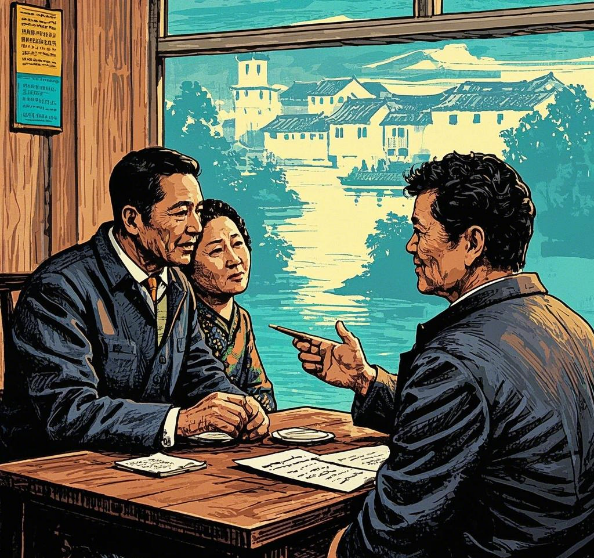

阿根家有两个女儿,原本的计划是:大女儿采取两头婚,小女儿未来嫁出去。阿根夫妻斥资两百多万元在城里买了房,用来给大女儿做新房。在大女儿两头婚的协商过程中,双方家庭确定:一胎随男方姓,二胎随女方姓。生完随男方姓的一胎后,由于夫妻两人情感有些疏远,大女儿便不想再生。阿根催促无果,阿根的父亲也感到很急切,认为他家要绝后了,乃至于在临终前都仍嘱托必须生第二胎。然而即便如此,“属于阿根家的二胎”仍未到来,阿根于是决绝地提出了两套方案,第一套方案是大女儿生下二胎,随母姓,一切照旧;第二套方案,收回买的新房,拿给小女儿,让小女儿招赘或两头婚,再生一个属于阿根家的孩子,大女儿权当嫁出去了。

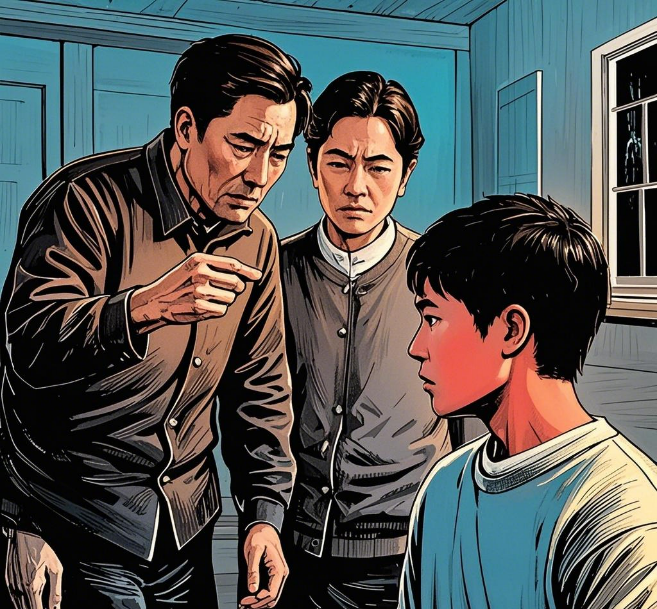

在这个有些残酷的故事中,大女儿的个人生育意愿似乎被无视了,父代家庭通过家长命令、临终嘱托等方式试图干预大女儿的决定,当这些强化家庭权力的手段仍旧未果时,收回房产的经济手段便登上了台。究其根本,以上措施都是父代家庭意在借助家庭权力扭转大女儿意愿的方式。

在浙北地区,根源于传统伦理的“命令”的权威性逐渐瓦解,婚姻领域的“父母之命,媒妁之言”已经成为泡影,正如阿根的催促被无视、阿根父亲的临终嘱托被搪塞一样,如今家长的命令并不具有如同古代社会那般的正当性。然而时过境迁,父代家长又得以通过资源输送以强化自身的家庭权力、形成对子代的主导。父代通过向子代提供资源支持如买房、买车、装修新房等方式,将经济资本转化为家庭政治运作的资本,子代自身的道德感与旁人的舆论压力将促使子代不得不考虑家长的意见,从而很大程度上实现了以资源支持换取子代服从的目标。除了道德与舆论的软约束之外,一旦子代的行为超出了父代的容忍限度,父代还可以通过更加强硬的经济措施(例如阿根威胁收回房产)以迫使子代屈服。因此,父代家长对子代存在着家庭权力层面的支配。近些年来,随着婚姻的经济属性日益走高,子代面临开支巨大的婚姻事项时往往由于自身对父代的经济依附性而不得不低头,这更强化了父代家长的话语权,两头婚的格局很大程度上便受双方父代的影响。

三、父代主导下“两头婚”日常生活的权力实践

既然两头婚是父代主导的婚姻家庭关系,两头婚整体格局的形成就来自于双方父母的博弈与妥协。在实践中,双方家长往往会结合子女的态度、自身家庭情况、未来规划等因素进行事先谈判,婚前谈判的结果便意味着双方婚姻家庭权力格局的初步确认。然而也应当意识到,权力是细微而无孔不入的,婚前的权力格局也可能被婚后的一系列权力实践所逐渐改变,因此婚后的日常生活也可能成为双方家庭博弈的场域。如果双方家庭都不愿退让,两头婚的日常生活将充满竞争与冲突。

小慧和阿勇恋爱了两年多,到了谈婚论嫁的时候,双方父母便开始交涉。阿勇的家庭条件处于中游水准,小慧的父母办了厂,经济条件好于阿勇家。小慧的父母提出要两头婚,阿勇一家接受了。阿勇父母希望按照通行的规矩,第一胎不论男女跟男方姓,第二胎不论男女跟女方姓。小慧父母则强势地表示,第一胎如果生男则跟女方姓,生女则跟男方姓。由于经济实力上的差距,阿勇一家最终妥协,答应了小慧父母的条件。除了冠姓之外,当时为了公平起见,约定小夫妻轮流一起在某方家住,过段时间再一起去另一方家住;双方父母各自照顾自己家的孙辈。这初步奠定了双方两头婚的格局。

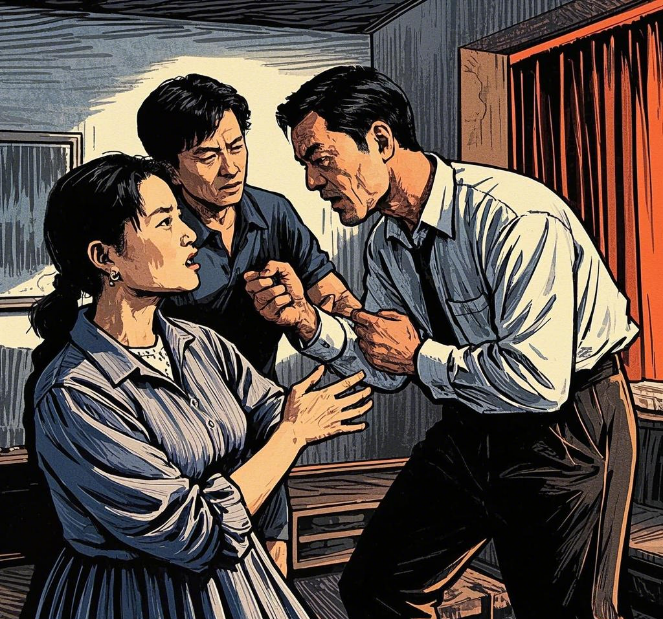

结婚之后不久,小慧生下了一胎男孩,按照约定跟女方姓,管小慧的父母叫爷爷奶奶,管阿勇的父母叫外公外婆。双方起初也的确轮流在各自家中居住,婚姻家庭关系仍然比较和谐。此后,小慧父母提出让阿勇来小慧家的厂里上班,从而变相地让小慧与阿勇更多地住在小慧家,阿勇父母即便不满也无话可说。然而阿勇父母也有着自己的小算盘,他们在和小孩相处时偷偷教小孩叫自己“爷爷奶奶”,有一天小孩在称呼时被小慧父母所听到,小慧父母勃然大怒,认为阿勇父母实在过分,这引发了两家人的激烈争吵。在双方矛盾爆发的情形下,小慧与阿勇分居了,两人在不久之后离婚。

在这个故事中,两方的父代家长主导着整个婚姻家庭关系。婚前双方家长根据家庭状况进行谈判并达成了一定的妥协,然而这种妥协未必能够实现长久的和平,漫长而琐碎的日常生活提供了权力运作的时间与空间,一旦有一方试图在婚后逐渐改变权力格局,另一方将会感到莫大的冒犯。如此一来,双方都将通过日常生活中的策略进行着细小的权力实践,试图构建起有利于己方的婚姻家庭关系,同时也得以彰显己方家庭的主体性。这使得原本寻常的日常生活潜藏着无处不在的竞争。我们清楚地看到,不论是小慧父母通过给予阿勇工作岗位以调整小夫妻的居住策略,还是阿勇父母耍小心机让小孩改变称呼,实际都不过是为了强化自身的影响力,从而在这场竞争中获得胜利。而在双方父代主导的博弈之中,小夫妻的家庭秩序却被不断地冲击、重塑,稳固而幸福的生活不免遭受影响。对阿勇和小慧而言,父代之间的矛盾被投射到他们的日常生活之中,居住的地点、居住的天数、孩子的称呼等等都变成了争夺的领域,最终上一代的嫌隙作用到了新人之上,使得婚姻土崩瓦解,孩子也因此失去了完满的家庭。

四、反思

阿勇与小慧这一地鸡毛的故事在熟人关系间传播得很广,一位长辈对此评论道:“一家人被硬梆梆地拆成两家人了。”这似乎道出了两头婚的问题所在。两头婚的实质就是父代通过资源输送以干预乃至主导子代的婚姻家庭关系,子代受制于经济条件往往服从父代安排,导致夫妻小家庭的生活潜藏着双方父母的意图,一个小家庭有了两种声音。与普通的夫妻相比,两头婚的夫妻需要处理两对主要矛盾,其一是夫妻彼此间的问题,其二是彼此父母间的问题。两对矛盾缠结在一起,可能互相转化、互相加剧,使得日常生活中的一切都沦为了双方斗争的角斗场,造就不稳定的婚姻家庭状况。

实际上,许多人也意识到了两头婚所存在的隐患,然而两头婚往往是一种无可奈何的选择。对青年女性的父母而言,两头婚的选择完全无可厚非,女儿和儿子本无区别,他们也希望能够实现家庭传承、有人养老送终;对青年男性的父母来说,没人不愿意选择“娶媳妇进门”,然而现实中的主观考量与客观条件使得许多家庭无法实现“娶媳妇”而只能接受两头婚。例如,从主观考量出发,婚姻毕竟是下一代情感需求的投射,父母很少会无视感情基础而“棒打鸳鸯”,往往尊重其择偶的决定,即便对方要求两头婚也可以谈判;从客观条件出发,婚姻市场中男性的竞争相对激烈,而婚姻缔结所需的经济成本又日益升高,两头婚至少能通过两家合力的方式实现婚姻缔结。因此,两头婚成为了一种常规的选项。除了父代以外,子代也往往是无可奈何。子代的经济水平决定了他们必须获得父代的经济支持,这使得他们不得不让渡一部分自主权。特别是对女性而言,生育两个孩子几乎成为两头婚的标配,女性的生育意愿可能在其中得不到充分的尊重。然而在家庭权力的干预下,又不得不妥协。这造就了两头婚的现状。从更抽象的层面来看,两头婚是宏观结构下微观主体互动的产物。在计划生育的制度背景与经济发展的社会背景下,双方的父代与子代通过博弈、冲突与妥协形成了两头婚如今的模样,而它的未来会是怎样,恐怕谁也无法预料。