从分享日常到打造人设-朋友圈为什么变味了

李孟洙 中南财经政法大学法学院硕士研究生

一、消失的日常叙事

互联网的不断发展催生了多种多样的社交平台,QQ、微信、微博、抖音、快手、小红书等平台,凭借自身软件的定位,为人们提供不同体验,社交平台的社交功能也开始进一步细化,人们的社交方式迅速演化到数字化生存模式。就拿大学生来说,一天中的碎片化时间也被安排的满满当当的:早上起床刷会抖音,蹲厕所刷抖音,上课刷小红书,下课刷朋友圈,等饭刷微博吃饭刷抖音,晚上睡前再刷会抖音。不同的社交平台满足着人们不同的精神需求,而微信凭借着庞大的用户数量、简洁、灵活的社交体验已经成为一个重要的社交舆情表达场域。

随着年龄的增长,微信上的好友数量也越来越多。大学之前可能只有家人、几个比较要好的朋友。朋友圈也全是“附近”的亲朋好友的流水账日常,经常在好友下面评论一句,甚至会接连收到几条回复。而当微信上加了越来越多的好友的时候,朋友圈的日常却发的越来越少,有的人一年到头也不会发一个,甚至会让别人误以为是“某某开启了好友验证,你还不是他(她)朋友...”,实际上是好友动态“仅三天可见”,而在这三天,你的好友并没有任何动态。反观刷爆朋友圈的,是你添加的某某福利官、某蛋糕店、某出租车司机、某某服装店。

在互联网迅猛发展的时代,社交平台是个体自我呈现的一个重要的窗口,个体通过可选择性地挑选信息,期望在别人眼中塑造自身形象。在5G时代,全民网上冲浪,戈夫曼所说的前台和后台之间的边界越来越模糊。我们生活在“附近”中,关注的却是和“附近”一点也不沾边的东西,比如:特朗普又上台了、麦琳把网友的话听进去了。在这样一种虚拟网络构成的真实世界,个体似乎越来越不真实,因为个体并未把自己生活中的真实状态都呈现在“前台”,而是有选择地重新构建一个“片面”的自我,打造所谓的“人设”。例如:自由人设是打卡某旅游地点,发上精美的风景照,配上一句模板化的文案:“想你的风还是吹到了某地”。那么为什么曾经分享生活、记录生活的朋友圈变成了打造精美人设工程的基地?

二、朋友圈的原初功能

(一)社交分享

微信朋友圈的定位不同于微博和QQ空间,微博是全民交流平台,网友可以随时随地对任何人进行点赞、评论等互动,而微信瞄准的是熟人社交,打造更熟悉、更亲密的小圈子。微信朋友圈在设计之初被定义为“私人客厅”,与微博的“公共广场”形成对比。同时,微信在私密性上走得更远,“仅双向好友可见”的评论模式使得其又不同于QQ空间的所有人可见的互动交流模式。因此,微信朋友圈为大众提供了与以往不同的更加私密、更加简洁的互动方式。好友关系需双向确认,使得微信朋友圈与信任挂钩,维护了熟人社交的私密性,避免公开传播、泄露隐私的压力。

(二)私人记录

微信朋友圈作为现代社交媒体的重要组成部分,不仅是一个社交互动的平台,更是一个私人记录功能强大的工具。用户可以多种形式记录生活、分享感悟,并在一个相对私密的环境中与好友进行互动。微信朋友圈的记录功能不仅限于即时的分享,还允许用户随时回顾过去的内容。图片加文字,表达的是用户在当时不可复制的心情。用户可以在朋友圈相册中查看自己发布过的所有照片和视频,通过时间轴的方式回顾自己的生活历程。比如,翻起来上高中放假时发的自拍照朋友圈,可以想起当时是有多么的快乐。除此之外,微信朋友圈的隐私设置功能非常强大,用户可以根据自己的需求对朋友圈的可见范围进行个性化设置。例如,用户可以选择仅自己可见,将朋友圈作为一个私人的日记本;也可以选择部分好友可见,将特定的内容分享给特定的群体。

(三)情感互动

朋友圈作为一个半公开的社交媒体平台,为用户提供了一个情感表达和宣泄的出口。人们可以在这里分享自己的喜怒哀乐,通过文字、图片或视频等形式将自己的情感状态传达给好友。当用户在朋友圈发布内容时,好友们可以通过点赞、评论等方式进行互动,这种互动能够增强用户之间的情感共鸣,让用户感受到来自他人的理解和支持。同时,这种互动有助于促进用户之间的关系的深入推进。通过频繁的点赞、评论等互动方式,用户可以保持与好友的沟通与交流,即使双方没有面对面接触,也能感受到彼此的存在和关心。当用户在生活中遇到困难或挫折时,他们可以在朋友圈发布相关内容,寻求好友们的安慰和鼓励。朋友圈中的情感互动往往能够激发用户的积极情绪。当看到好友们发布的正能量内容或得到他们的鼓励和支持时,用户会感到更加乐观和自信,从而更加积极地面对生活。

通过分享生活点滴、交流想法感悟,用户可以更加深入地了解彼此,从而建立起更加紧密和牢固的社交关系。朋友圈的情感互动能够满足用户的归属感和认同感需求。当用户在朋友圈发布内容时,如果得到好友们的积极回应和认可,会让他们感受到自己在这个社交圈子中的价值和地位,获得一定的社交满足感。这种满足感来自于与他人的交流和互动,以及得到他人的关注和认可。

三、朋友圈的功能改变

(一)从情感交流到情感交易

有时候会听到身边的人这么说:“我发一个朋友圈都没什么人点赞,以后不发了”“他怎么给你点而不给我点赞啊,怎么还跳赞”。在数字社交中,点赞数、评论量等成为衡量此人“受欢迎程度”或“社会影响力”的显性指标。因此,数字化塑造了新型的社交规范---即时互惠。即时互惠是指基于我们之间的关系,我给你点赞,你也需要回赞。这样一种数字社交礼仪更凸显出朋友圈功能的异化,本来是情感交流的空间,却变成了另一个社会资本大比拼的场地。

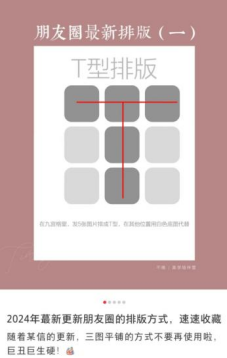

在这样一种背景下,再去看朋友圈的内容,就可以发现有一种屡见不鲜的现象:发图一定要发满九张、每张照片都是精心选择的、文案是小红书找的。用户为维持KPI而“主动”“自愿”进行“表演性社交”,这种主动不是小孩饿了就张嘴要吃的那种主动,但是又谈不上是被迫,因为是主体自己编辑了内容发送的。这样一种或主动或被迫的情况,可以借用格尔茨的文化解释论来解释。文化解释强调要关注现象背后的意义,探究意义背后的文化和社会基础。用户打造精美朋友圈和模板朋友圈的行为,实际上是在运用符号系统来表达自我、寻求认同。同时,这种行为也体现了用户对社交媒体文化的适应和融入。他们通过打造符合社会期望的角色形象,以期在社交媒体上获得更多的关注和认可。这种文化资本不仅体现了用户的个人素养和审美能力,还能够为他们赢得他人的认可和尊重。在社交媒体上积累的文化资本,同样可以转化为社会资本,为用户在社交网络中提供更多的资源和机会。

(二)从个性表达到人设打造

初二去串亲戚听到表弟这么说:“前几天我还看见表姐发的谈恋爱的朋友圈,今天要找给我妈看时,点进去看已经没有了,因为她的朋友圈显示的是仅三天可见。”腾讯2022年的数据显示,“三天可见”的使用率超两亿。可见,在全民微信的时代,微信的私密性功能已经逐渐消失不见,朋友圈的“三天可见”在一定程度上可以表现出双向好友之间信任的崩塌。

戈夫曼的前台和后台理论,为我们理解社会互动和个体表演提供了一个独特的视角。在现如今的虚拟网络空间中,人们通过精心策划来打造自己的某种人设。在戈夫曼的理论中,“前台”是演员演出与观众接触交流的场所,是开放性的、互动的;而“后台”则是演员准备节目、日常工作的场所,是封闭的,观众止步、闲人莫入。这一理论框架在朋友圈这一社交媒体平台上同样适用。朋友圈中的每一条动态、每一张照片、每一段文字,都是个体在前台进行的自我展示,是他们精心策划和设计的“演出”。这些展示旨在向观众(即朋友圈中的好友)传递某种特定的印象,塑造一个符合自己期望的人设。

然而,与真实的舞台表演不同,朋友圈的人设工程打造具有更大的灵活性和可塑性。在真实舞台上,演员的表演受到物理空间和时间的限制,而在朋友圈中,个体则可以通过编辑、筛选和删除等功能,对自己的展示进行无限次的修改和完善。这种灵活性使得个体能够更加精准地控制自己在前台的形象,从而打造出更加符合自己期望的人设。因而朋友圈开始逐渐从私人好友圈转变为一个不同分组观看不同内容的公共表演空间。在朋友圈中,个体可以通过精心挑选的照片、文字和视频等内容来塑造自己的形象,从而引导观众对自己形成特定的印象。

(三)从自发分享到数据剥削

最初,用户在朋友圈分享生活点滴、情感和观点是出于自发和自愿的。他们希望通过这种方式与朋友保持联系,分享个人经历,以及寻求认同和关注。然而,随着社交媒体的发展和商业化的深入,用户的分享行为逐渐被资本所利用。平台通过算法分析用户的喜好和行为,推送定制化的广告和内容,从而吸引用户更多的注意力和时间。例如,用户在朋友圈发布的照片、文字和视频等,都可能被平台利用分析,进行下一步的个性化推荐和广告投放。用户的点赞、评论和转发等行为,也被视为对内容的认可和参与,从而增强了平台的用户粘性和活跃度。与传统的劳动剥削相比,数据剥削具有更高的隐蔽性。用户往往很难察觉自己的行为正在被剥削,也很难计算出自己劳动成果的经济价值。腾讯2022年报显示朋友圈日均生产内容4.5亿条,创造广告价值超300亿元/日。此外,由于社交媒体平台的算法和数据分析技术不断更新和升级,使得剥削行为更加难以被发现和抵制。

平台还利用算法技术来对用户发布的内容起到隐性的控制作用。这种控制并非直接干预用户的内容创作,而是通过算法和数据分析来影响内容的可见性和传播范围,进而间接地引导用户的行为和内容选择。例如抖音,它主要有三种流量推送机制:一是流量池分级推荐:抖音采用多级流量池分级推荐机制。初始时,视频会获得一个基础曝光量(如500次),然后根据视频在流量池中的表现(如点赞、评论、分享等互动行为)决定是否进入下一个更大的流量池。二是用户标签和兴趣匹配:抖音会根据用户的标签和兴趣进行内容匹配和推送,确保用户看到他们可能感兴趣的内容。三是赛马机制和叠加推荐:在流量池中,视频之间会进行竞争(赛马机制),表现优秀的视频会获得更多曝光。同时,视频的热度会持续累积(叠加推荐),如果视频迅速获得大量互动,那么它会获得额外的曝光机会。

四、结语

在对朋友圈“变味”现象的剖析中,我们得以窥见数字时代个体行为与社会结构的复杂互动。朋友圈的变迁并非孤立的社交现象,而是社会文化、技术发展与资本逻辑交织作用的结果。从社会学的视角来看,这一现象揭示了个体在数字化生存中的多重困境:一方面,社交货币化的趋势凸显了个体在社会关系中的功利性追求,反映出在高度竞争的现代社会中,人们对于社会认同和社会地位的焦虑;另一方面,公私界限的模糊化与情感劳动的异化,体现了技术发展对传统社会规范和个体行为模式的重塑,以及资本对个体情感和隐私的渗透。

朋友圈的“变味”是现代社会结构与文化变迁的一个缩影。它提醒我们,在数字化浪潮的冲击下,个体的社交行为和社会关系正在经历深刻变革,而这种变革也正在深深地影响着我们的生活方式。