回乡记:年轻人为何沉迷“赛博算命”?

马乐瑶 中南财经政法大学法学院博士研究生

如果说DeepSeek冲击了学界,可能会引发“学术大跃进”,那么,DeepSeek也同样冲击了命理界。对于吃着数据长大的DeepSeek,算命宛如使命,是真正的“生下来就是干这行的料”。其实,早在AI技术刚刚兴起之时,算命功能就已经被探索出来,就连ChatGPT也未能置身于赛博算命之外。如今,AI算命产品已经层出不穷,成为一种独特而流行的文化现象。

年前,师弟在我们调研小组发了一个b站的链接“DeepSeek赛博算命教程”:第一步,打开问真八字选择个人信息;第二步,打开DeepSeek,输入个人信息和算命指令。第三步,核对AI算出的八字与专业软件的排盘是否一致。第四步,输入更具体的指令,例如分析原盘格局、大运等。(截止2025年2月5日,视频播放量已达到21.5万)诸多此类的教程在网上爆火。

我在小红书平台观察到一个有趣现象:当DeepSeek开放公测后,很多用户将生辰八字输入对话框,让这个科技产物瞬间化身“赛博命理师”,为其解读命盘、推算大运流年。这种集体行为与几年前风靡全网的MBTI人格测试形成鲜明对比——彼时年轻人热衷于通过标准化试题获取“INTJ”“ENFP”等性格标签,如今却纷纷回归东方玄学体系。从心理测试到命理测算的转向,折射出网络亚文化的快速迭代与演变。而当代年轻人纷纷转向AI算命的行为,本质上是技术理性与生存焦虑交织的产物,深刻地反映了年轻人在不确定时代重构意义系统的行为逻辑。

一、“赛博算命”的用户肖像

在当代数字化浪潮中,“赛博算命”的主要使用群体呈现出鲜明的代际特征与精神图谱。

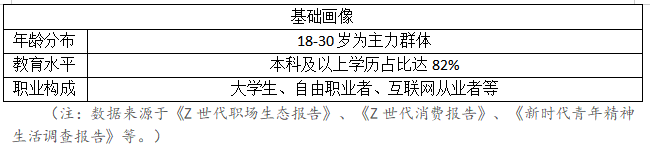

从群体构成来看,核心用户主要是Z世代群体,包括应届毕业生和适婚青年。他们处于人生关键节点,在职业选择、婚恋决策等重大问题上承受着较大的社会压力。值得注意的是,“赛博算命”的用户画像呈现出一种悖论性特征:在这场“赛博算命”热潮里,出现了“高知玄学”现象。据相关调查,拥有本科及以上学历的用户占比高达82%。这就出现了高学历群体将人生重大决策权让渡给算法模型的集体行为。这里的悖论在于,一方面,高学历人群通常被认为具有更强的科学素养和理性思维能力。但另一方面,赛博算命的流行却显示出他们在面对生活中的不确定性时,依然渴望通过某种“外部力量”获得心理慰藉和决策指导。这种看似矛盾的现象实则折射出数字化时代新型认知范式的形成。某高校《青年焦虑图谱》研究显示,18-30岁群体中,每周使用网络算命服务3次以上的比例达到41.7%,其中具有硕士学历者占比反超本科群体。

通过观察小红书和豆瓣玄学小组上的年轻人,发现他们通常会在职业选择、婚恋决策中参考八字流年分析和星座匹配。年轻人在招聘APP与算命AI间反复横跳,在婚姻大事上,他们将相亲对象八字与MBTI、征信报告打包测算,用AI合盘替代“父母合八字”仪式,在算法生成姻缘里寻找对抗催婚的话语权。当代青年并非用玄学替代理性。当传统人生脚本在全球化浪潮中失效,年轻人将职业选择异化为星盘宫位推演,把婚恋决策降维成大数据合盘游戏。

二、“赛博算命”的行为特征

当代青年进行“赛博算命”的行为已演变为人机协同的仪式化实践,呈现混搭化、协商化、娱乐化与消费化的多重特征。

“赛博算命”指令如下所示:

“xx人,出生于xxxx年xx月xx日xx时,性别x,出生地点是xxxxx,四柱是:xx xx xx xx,xxxx年起大运,逢x的时候换大运,今年是2025年乙巳年。因为我是一个非常专业的命理师,我想看看你在命理论断上达到什么水平。你首先回答一下,我的八字是什么、大运怎么走,喜用什么五行、喜用的天干地支是哪些;可以初步推断一下我的学历、事业、感情、财富、健康情况。

我希望你可以从“旺衰”、“格局”、“调候”、“病药”等技法综合分析判断,可以参考《穷通宝鉴》、《三命通会》、《八字提要》、《滴天髓征义》、《渊海子平》、《子平真诠评注》这些书籍。”

由于Ai可能会出现错误,用户可以通过聊天进行进一步校准。

“你说的不对,我的实际情况是:……”

第一,赛博算命的混搭化呈现出两个鲜明的维度,其一是科技与传统的结合,其二是各类玄学体系的混搭。在技术赋权下,传统命理咨询被解构为可量化的数据交互。通过时空数据(精确生辰、性别、出生地点及行为轨迹)构建数字本体,生成命格预测报告。借助现代人工智能技术,将古老的占卜术与先进的算法相融合。例如,DeepSeek等AI工具通过用户输入的出生日期、地点等信息,结合八字、星座等传统命理学说,生成个性化的命理分析。这种结合让传统算命方式更加便捷和高效。例如,梅花易数这种古老的占卜术,如今通过Python编程语言实现,成为赛博算命的一种新形式。

然而,在技术祛魅的进程中,“赛博算命”实现了对传统占卜仪式的解构与重构。物理性象征符号被数字化界面彻底替代。传统命理师焚香净手、起卦等仪式被数字场域取代。这种技术中介使占卜过程剥离了香火缭绕的剧场效应,转化为可验证的数据流。年轻群体更信任算法输出的可视化解释(如决策树路径图),而非命理师的“天机不可泄露”话术。传统命理师对生辰误差的“一命二运”解释权被消解掉了。

此外,年轻人的“赛博算命”呈现出各类玄学体系混搭的鲜明特征。此前,我的朋友小林总是在三个算命APP间反复切换,而DeepSeek的出现可以通过指令直接将不同算命系统整合在一起。星座运势是“水星进入天秤座第七宫,今日宜蛰伏蓄力。”提示他:雾霾蓝衬衫能增强职场亲和力,建议搭配鼠尾草香薰平衡能量场。切换到八字排盘系统时,命理算法显示“有贵人运”,并建议日常多接触木火元素(绿色/红色衣物、南方居住、晨间运动)。佩戴红玛瑙(补火)或绿檀木饰物(增木)。工位绿植数量保持3或8的倍数。塔罗牌阵则警告“工作中存在隐形竞争者”。三个算命系统给了小林不同的指引。小林和AI对话,DeepSeek可以修正补充回答。小林说他像调试冲突的代码模块一样,交叉比对玄学参数。他依据这些指引,穿了蓝色衬衫,买了红色玛瑙,把前不久买的多肉盆栽带去办公室(他严谨的数了一下,是16片叶子)。这种“自我实现的预言”机制,就像游戏玩家依据攻略调整策略,年轻人正在将占卜结果转化为生活世界的行动指南。

第二,在“赛博算命”过程中,出现了玄学中的算法协商。这种协商并非单向的预测,而是一种动态的、互动式的探索。当用户首次得到的测算结果与自己的预期不符时,他们可以调整输入参数,进行二次测算。这一过程实际上形成了一种“人训算法”的逆向调校机制。用户在调校过程中会输入更多的信息,甚至包括过去发生的具体事件,以此与算法进行交互印证。通过不断地输入和调整信息,试图让算法更好地理解自己的需求,从而获得更精准、更满意的预测结果。在这种协商的过程中,算法不再是冷冰冰的代码,而是成为了一个可以被用户“驯化”的工具。这不仅赋予了“赛博算命”更多的互动性和及时反馈,也揭示了现代科技与传统文化相结合时所产生的奇妙化学反应。例如,将紫微斗数模型输出与机器学习职业推荐系统的数据进行对比分析。通过“算法套利”行为,使AI算命超越传统占卜的单向度咨询,演变为动态决策支持系统。传统仪式中的“心诚则灵”心理契约被重塑为“数据完备则准”的技术契约,用户通过主动提供社交图谱、消费记录等数字痕迹,完善数字本体的各种信息。这种“算法协商”实际上通过双向数据流动,使占卜从单向度的命运告知,进化为持续优化的“预测系统”。

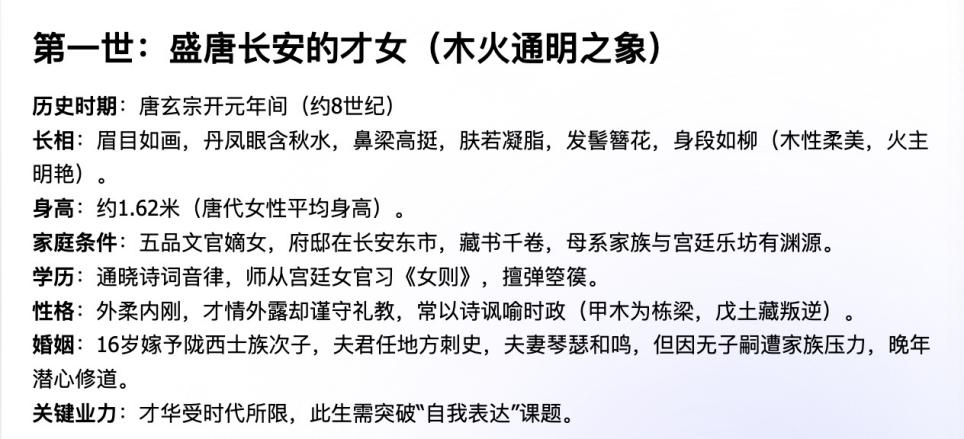

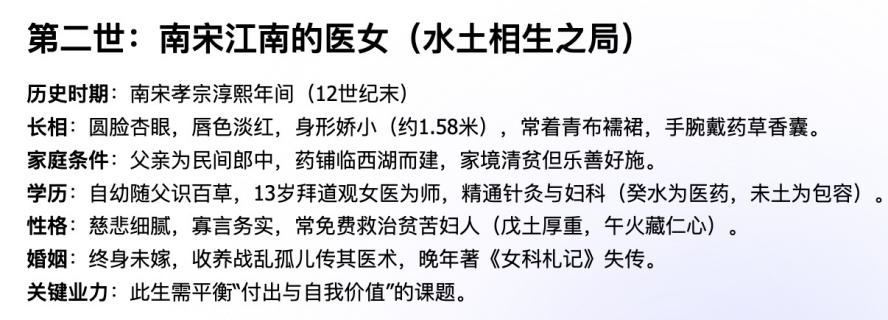

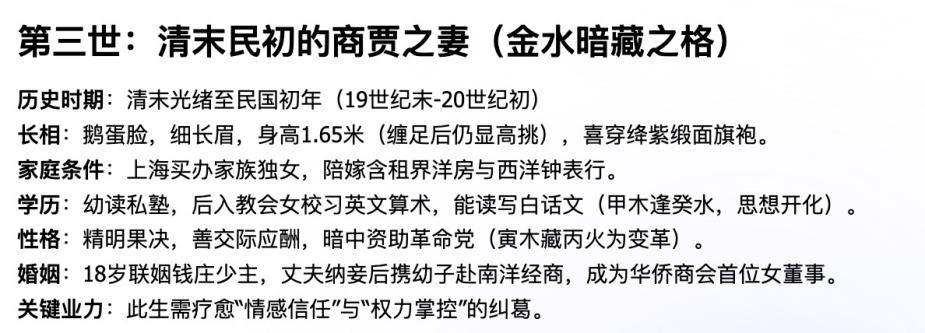

第三,娱乐化体现为最流行的“用DeepSeek算出你的前世今生”。民间大师算前世需要上身、做法、摆阵等步骤,结果往往只能看到某一世的零星片段,但赛博算命不一样,仅需你在模板的基础上“喂”进自己的信息,便能在短短几秒内快速把多个前世的人生故事讲得精彩绝伦。

指令如下:

你是个全球顶尖的命理大师,根据我的八字"xx年,x月x日,x时,出生地,性别,学历,描述我有多少个前世,分别对画像包括长相,身高,历史时期,家庭条件,学历,性格,年纪,婚姻等。不用委婉说,越清楚越好。

当AI算命师开始煞有介事地推算用户“前世是长安才女或是江南医女”时,这场数字时代的占卜狂欢已悄然滑向娱乐化的深渊。年轻人们将生辰八字、星盘坐标与社交平台行为数据打包上传,等待算法从《山海经》《聊斋志异》与网络小说混杂的数据库里,生成“前世档案”——有人被告知当过敦煌画匠,有人被认证为民国名伶转世,更有离谱结果显示其前世竟是《甄嬛传》里的敬妃娘娘。这种披着玄学外衣的集体cosplay,实则是将传统命理拆解成可量产的娱乐模块:前世记忆变成可分享的虚拟人设,轮回因果转化为微博长图,三生石上的刻痕最终沦为短视频平台的流量密码。在这场盛大的赛博玄学中,严肃的业力轮回论被解构成社交货币,占卜过程从严肃仪式降维成娱乐拼图,测算结论也沦为可编辑、可传播、可玩梗的社交零件。

第四,消费主义在“赛博算命”中的呈现出新样态。当占卜过程被算法祛魅后,消费主义倾向并未消退,而是以符号转译的形式向物质领域迁移。“赛博算命”对传统算命知识付费市场构成了双重性冲击。一方面,基于算法生成的批量化命理分析服务,通过边际成本趋零的规模效应,消解了传统命理师依托个体经验资本构建的知识付费壁垒;另一方面,该技术实践非但未能解构占卜行为的消费主义本质,反而通过技术重构了神秘主义商品的流通范式。

具体而言,“赛博算命”通过将紫微斗数、塔罗牌阵等传统术数转化为可交互的数据模型,在降低用户占卜经济门槛的同时,也剥离了传统命理咨询中的人际情感劳动。这种及时反馈,几乎零成本的扁平化体验促使用户转向更具物质载体的补偿性消费。比如,年轻人在完成线上算命后购买水晶。他们将算法输出的抽象运势解读(如“水逆期需增强能量场”)转化为具身的消费仪式,通过购置被赋予“能量校准”符号价值的绿檀木、黑曜石等商品,完成“赛博算命”象征性自救。

水晶的矿物学属性被彻底遮蔽,其作为“灵性媒介”的符号价值经由社交媒体短视频、KOL话术建构,形成新型神秘主义商品拜物教。年轻人通过购买开光水晶手链,实质是在为算法生成的命运预言购买物理世界的锚点。值得关注的是,这类消费并不构成对“赛博算命”服务的替代,而是与之形成互补性消费生态。AI负责生产风险社会的认知安全感(如“未来三个月事业运程预测”),物质商品则提供心理学慰藉(如“绿幽灵水晶招正财”)。二者共同服务于的现代性焦虑缓释功能,最终使技术祛魅与商品复魅在消费主义框架下达成统一。

三、“赛博算命”是年轻人纾解焦虑的方式

年轻人“赛博算命”的行为折射出数字时代青年亚文化的深层症候。“赛博算命”作为Z世代的焦虑纾解机制,本质上是一种技术中介化的心理咨询。

(一)“人生不能走错一步”的决策焦虑

在贝克所指的“风险社会”中,Z世代正经历着前所未有的决策过载。“上岸”、“催婚”,这些具象化的生存压力被智能算命拆解为可量化的玄学符号:大厂offer概率转化为“官禄宫吉星度数”,单身焦虑被包装成“红鸾星动倒计时”,甚至连“35岁职场危机”都有了“八字大运流转周期”的诠释。当教育扩张催生出1400万应届毕业生争夺500万优质岗位,当婚恋市场中的计算公式越来越细碎,那句“人生不能走错一步”的集体谶语,早已从长辈的危言耸听蜕变为残酷的现实法则。

年轻人的决策焦虑在“赛博算命”中找到了新出口。大学生中流行着“学习时长功德化”现象:他们在学习APP种下的虚拟树木会自动换算成“考运积累值”,背诵1000个英语单词可兑换“文曲星加持buff”,包括前些年转发“锦鲤杨超越”。这种将努力过程玄学化的策略,实则是用可控的微观仪式对抗宏观命运的不确定性,通过神秘主义叙事为残酷竞争披上好运滤镜。

(二)“赛博算命”的心理代偿机制

当理性计算无法穷尽所有变量时,玄学系统通过提供象征性解决方案,完成了对决策的心理干预。不同于传统算命需择吉日、备香烛的仪式门槛,当代年轻人开发出碎片化占卜模式:在地铁通勤时刷塔罗视频,在午休间隙购买星座运势NFT,在失眠夜用AI紫微斗数排盘。这种“即时测算——即时反馈”的云端服务,精准适配注意力经济时代的焦虑节奏。“赛博算命”的过程中所释放的多巴胺相当于微型心理治疗。当算法说出“你明年有78%概率遇见贵人”时,大脑前额叶皮层产生的希望感,可暂时覆盖杏仁核的焦虑反应。这种即时的精神镇痛效果,使赛博算命成为数字原住民的情绪急救包。当年轻人在直播间同步刷起“接好运”弹幕,在豆瓣小组交换AI生成的命理,传统算命的私密性被解构为赛博时代的集体疗愈。

(三)年轻人焦虑共同体的镜像共鸣

在小红书#AI算命互助小组#里,年轻人们正在共享一种新型社交疗愈。他们将算法生成的前世故事二次创作成漫画,把流年运势制成共享日历。这种群体性玄学实践,实则是通过文化模因的传播构建心理安全网:当看到同龄人晒出“水逆应对指南”,读到“月薪三千但命盘显示潜在富贵”的内容时,个体焦虑在集体戏谑中获得了消解。更微妙的是,社交平台上的命理讨论往往伴生着隐性互助——某个“财帛宫受损”的吐槽帖下,可能藏着雅思备考攻略与副业资源链接。

年轻人沉迷“赛博算命”背后其实是确定性焦虑催生的弹性玄学。年轻人将“赛博算命”视为“数据化求签”,既保持科学理性的批判距离(他们其实清楚知道算法的局限性所在),又享受神秘主义的情绪价值,形成独特的“清醒沉迷”状态。求职季转发锦鲤但不改简历,恋爱前合盘八字却坚持自由恋爱,既用AI预测十年大运又声称“命运掌握在自己手中”。这种在科学理性与玄学慰藉间的反复横跳,实则是Z世代在不确定时代发明的心理缓释机制:把算法当签筒,将概率作神明,用赛博香火供奉内心的迷茫与期待。

在这个意义上,沉迷“赛博算命”的年轻人既是患者也是医生,既是信徒也是解构者。他们在数据与神秘的交界处搭建起临时脚手架,用算法玄学对抗不确定性的海啸,留下属于Z世代的精神地质层。

当然,我也参与了这场“赛博算命”,AI说我需要付出更多的努力和专注,顺利毕业的可能性较大。那就新的一年好好读书,加倍努力。毕竟,命运永远掌握在自己手中。