一、背景:法学的方法论之争

近年来,关于法学研究方法的争论已是愈演愈烈。教义(规范)法学与社科(交叉)法学的交锋已经上演了数次。[1]仅从一般法理论上讲,论题就包括了:法律论证理论能否以及如何在实践中发挥作用;[2]法律人思维或法学方法是否存在以及发挥何种作用;[3]社会科学的方法是否可以用来研究法律及法学。[4]不论参与者是否足以代表自己所在学派或阵营的立场,但其所反映出的巨大分歧却是不容忽视的。

如何看待这一方法论之争 本文选择以法教义学为“主体”、社科法学为“他者”的视角。这并不必然意味着二者在学术上有主次之分,而是因为当前法学领域的方法论觉醒很大程度上缘于社科方法的介入、交叉学科的发展以及批判法学的冲击。它们以他者的立场批判了传统教义法学研究的种种缺陷,不仅后者的基本立场受到了质疑,其研究方法的适恰性和正当性也面临着挑战。如何回应这种挑战 西方法律学者提出了诸多路径,他们不仅主张教义学的立场修正和方法更新,而且也提出了与社科法学合作的时代课题。[5]也许西方经验能为推进当前中国的争论提供了一个很好的借鉴。

二、划界:如何界定法教义学的领地

既然社科法学属于挑战者,而法教义学属于应战一方,那么对于这场争论的澄清应当首先从划定守方的领地开始,这一界限主要是由历史传统和实践功能决定的。[6]

从历史来看,法教义学的发展与罗马法的重新发现和大学的建立有着密切关系,因而与注释法学、评价法学等诸多学派的思想历程是相互混杂的。法教义学作为一门学科的真正兴起和成熟是在德国,这又与概念法学已降的法律科学的发展以及法学方法论的研究难以割离。其他大陆法国家的教义学在不同程度上受到了德国的影响。因此,从传统上来讲,法教义学与法律科学紧密相连,被认为是原本意义上的法学或法律科学的核心。[7]它以现行有效的实在法律规范为研究对象,以探求法秩序的内容为核心,它的特质就在于其所坚守的法治立场,或以法律为基础的规范思维方法。[8]具体来说,它的研究对象是正在适用的实在法,而不是正当法、应然法;是法律规范,而不是法律生活、法律事实;是法律之客观意义,而非主观意义。[9]更为重要的是,它把现行规范体系看做“某些未加检验就被当作真实的、先予的前提”,[10]也就是说,它的关注点并不在于研究对象的正当性和应然性,而是直接假设现行法秩序是大体合理的。

从功能上来看,法教义学不仅志在寻找法律规范的客观意义,还要在解释、建构的基础上完成法律的体系化工作。这些工作可以分为四个阶段:(1)法律规范的识别;(2)法律规范的体系化;(3)法律体系的修正或转化;(4)提出解决疑难的法律案件的建议。[11]当然,这些活动都不是纯粹机械的、逻辑的,而是有着创新可能和评价空间的。

总结来说,教义学的区别性特征即以现行法律秩序为工作基础。具体来说,这又分为三个层面:第一,论据来自权威渊源,诸如既有的规则、原则、先例,或者是权威学说;第二,努力以不同的抽象层次将这些渊源塑造成一个融贯的体系,这项工作要通过一般的、可废止的理论来进行;第三,一般来说,法律决定的作出应当立基于法律体系,即使疑难案件中的法律续造或新法创制也必须符合整个法律秩序的要求。[12]如果能够满足这些要求,一项工作就大抵可以划入法教义学的领地之中。

三、法教义学的危机:社科法学的挑战

17世纪之后,“两种文化”的分立使得法学也患上了某种“精神分裂症”:一方面,法教义学继续坚持以规范体系作为主要研究对象,以解释学和逻辑学的方法来研究“作为规范的法”;另一方面,法社会学等其他社科进路以法律实在作为研究对象,以经验性、实证性的方法研究“作为事实的法”。[13]

(一)立场分歧

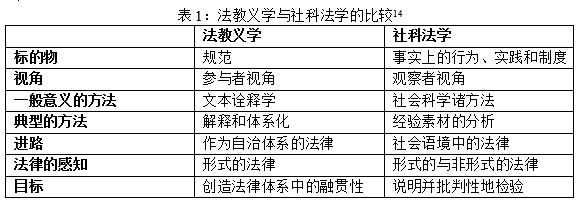

教义法学和社科法学的差异是显见的。前者研究的是规范意义上的规则、原则及体系,是“国法”、“书本中的法”,而后者研究的是社会实际发生的行为、实践和制度,是“活法”、“行动中的法”;前者从参与者视角诠释法律,其所关注的是法律的效力与内容,重点在于它们的“归属关系”,因此所运用的方法以诠释学为主,主要用来诠释法律文本并将其进一步体系化,而后者是从观察者的视角描述法律,其所关注的是法律的实效与“因果关系”,因此所使用的方法是社会科学的实证方法,主要用来分析经验素材;前者将法律秩序看作是一个由现行有效法律组成的自治体系,并且预设了它整体上的正当性,因此它的任务是努力将其塑造成为一个内部融贯的体系,后者认为,法律是无法脱离其社会语境而存在的,因此不仅包括形式意义上的法律,还包括很多诸如习惯之类的非正式的法律,它秉有一个反思性立场而不预设任何正当性或真理的存在,不仅说明并且批判法律;前者必然预设了立法者是理性的,因而法律应当是融贯的而不可能相互冲突,应当是正当的而不可能带来极端不正义的结果,应当是符合社会利益的而不可能与多数人的利益相违背,而后者所信任的是经验理性,即法律的生命在于经验和实践的需求,因此关键所在是基于社会需求、主流价值观和相关利益的衡量。可以参见表1。

正是基于这样的立场分歧,社科法学开始对法教义学的正统地位发起挑战。

首先受到质疑的是法教义学的基本立场,即坚持从内在参与者的视角研究法律规则、原则和判例,将它们看做是法律思维的起点。在批判者看来,这一立场需要两个前提:法律学术与法律实践紧密的内在联系;“权威文本”与法律方法的自足性,即法律被预设为可在“社会的、经济的与政治的真空中”运行。[15]但是这些预设都有问题。一方面,法学家提供的对概念、规范的纯粹分析和体系化,对于实践工作者来讲是远远不够的,他们大多数时候都不是以法律规范为前提来思考问题的,反而一些利益或者后果的考量可能更为重要。因此,法教义学与法律实践的良好互动关系只是法学家自我虚构的一种“想象”。另一方面,法律规范从来都是在社会、经济、文化和政治等多重因素的复杂语境中运行的,这些被法律人忽视的因素,却为其他学科所擅长。例如,经济学家帮助了解法律规制的实践活动,政治科学家帮助理解法律的后果,女性主义者以女性的视角提供建言,贝叶斯学派(Bayesians)和心理学家帮助弄清楚证明的问题。[16]

其次,法教义学常被批判者看作是形式主义或教条主义,它试图将法律秩序塑造成一个严密、封闭的体系,故无法将社会的最新变化纳入考量,无法适应不断变迁之社会的现实要求。法教义学的保守性也受到了批判。在很多情况下,相比于其他学科的发展,法学的方法论和认识论似乎总是具有滞后性。例如,在文艺复兴的隆隆之声已然响彻欧洲之时,评注法学派还在使用经院哲学方法,直到近两个世纪后才由人文主义者叩开了“法学的沉重、静寂之门”。[17]到了哲学思潮风起云涌、知识论更新日益加快的当代,法学家依然固守中世纪甚至是古罗马时代的方法和精神;在许多学科从规范正确性走向行动合理性,从认知真理论走向社会效益论时,法学在很大程度上仍然以逻辑和解释为主要工具。因此,批判者提出了方法论转化的问题,即以一种实证的、归纳的、经验的方法代替规范的、分析的、解释的方法,而从研究对象上讲,则是以“作为事实的法律”代替“作为规范的法律”,以“行动中的法律”代替“文本中的法律”。

更进一步,部分批判者直斥教义学作为法学的核心是法学家阶层为了垄断话语主导权、维护其自身的行业利益和学术权威的权力游戏。法律的规范性、普遍性、正确性,法律思维的特殊性、法律论证的逻辑性,只不过是一种掩人耳目的修辞方法。法律只不过是各种不同的势力或者利益集团实现其利益最大化的工具性手段或者策略性行为。法律本身的模糊性和不确定性,法律过程的对抗性和论辩性,裁判者自身的意识形态和行业利益,更加坐实了每一个面对法律的个体都对其抱有一种“策略性态度”的事实。[18]

更为重要的是,批判者认为,教义学者探究法律意义的工作是隐秘而模糊的:当今立法往往是政治妥协的产物,背后的立法意图殊难寻求,对于法律文本的理解,自然难有衡量标准,那么,教义知识又如何能够确定自己的权威性和正确性呢!而且,即使承认了法教义学传统功能的重要性,也有很多学者认为,社科法学可以在法律的解释和理解中与其竞争。在他们看来,在法律规范适用于个案的时候,不可避免地会有外在因素作用其中。[19]这些对于法律解释和判决起着重要作用的外在因素本身并不能为教义学研究所揭示,而必须依赖其他社会科学的帮助。

应当承认,社科法学的质疑并非全然无味的。意识形态作为深层次的文化因素,实际影响着法律理论和法学方法;个人的世界观、价值观在其理论建构和方法选择上委实起着关键作用;法律的适用确实在许多方面受到经验因素的影响,而不完全是形式推理;法学家在主张自己的观点时,也许不仅是在追求真与正确,背后也隐藏着利益的考量。在今天,法律的公理体系之梦早已破碎,法学作为自治学科的观念也难以维系,如果法教义学者的活动是在创造性地阐释法律甚至是改变法律,或者是仅仅为了垄断话语权或维系自身利益,又如何获得正当性呢

四、法教义学者的回应:不同策略和路径

面对挑战,法教义学者的回应路径并不一致:有些人选择完全投向社会科学的怀抱;另一些则直接漠视异议;也有些法学家虽然强调教义学的重要性,但却放弃了规范立场,走向一种经验教义学之途;更多的学者则在坚持规范立场的基础上,主张重视或者至少不反对与外在学科的合作。从对话和合作的角度来看,后两类学者的观点更值得关注,这些观点可以分为五种不同的路径。

(一)教义方法的演进:经验-诠释进路

有些学者认为,在教义学研究中,法学家不仅需要收集相关的经验素材,而且需要运用假说和理论来对这些素材进行解释和体系化,这就需要经验方法与诠释方法的融和。首先,教义学者根据所要解决的问题,收集经验数据(限定为制定法、案例、立法资料、学术著述等法律渊源),并在有效性或者相关性的层面上对其进行选择,这一过程是描述的、经验的。其次,教义学者工作的中心环节在于运用解释学标准来确定这些渊源的意义和范围,并评价其背后的预设,这就和诠释学方法息息相关。最后,每一次探究背后都有理论的建构,但这样的建构应当符合相关法律体系中的教义学框架及其范式理论,这涉及到一系列根植于法律传统中而被普遍接受的预设:法律的概念及其社会地位;有效法律渊源及其位阶的理论;法学方法论;法律论证理论;立法理论和共享的世界观。[20]

这种经验-诠释进路的法教义学在经验面向上实现了与经验素材的结合,因此与社科方法产生了勾连,但在诠释面向上保证了解释和体系化的核心地位,以此实现了教义学在方法上的演进。

(二)对纯粹经验立场的反驳:描述-评价进路

法教义学以法律规范为研究对象,但是在许多社科法学者看来,这并不代表它必然是规范学科,因为规范本身也可以作为事实来对待,因而可用经验方法来研究,[21]这就造成了规范立场的消逝。对于这一观点的反驳,要点就在于正确指出描述背后所隐藏的规范声称。

从表面上来看,法教义学者所做的工作多是在描述,而非评价,但是这些描述工作本身是有理论负载和规范目的的。对于实在法的客观认知和改变法律的主观建议在实践中是无法分开的,在很多情况下对实定法知识的探知都会改变法律本身的要求。因此,法教义学是同时表现为描述性和规范性的:实践法律人不仅希望弄清楚法律规定了什么,而且也同样期待能够知道何种判决是规范上正确的。[22]或者说,法教义学所关注的不仅是通过解释、体系化甚至是逻辑建构来塑造法律体系的融贯图像,而且还关涉到评价性推理,即以一种道德理由来完成推理结论的证成。[23]

因此,法教义学的规范性不仅源于以规范作为对象,更为重要的是它背后的规范目的,即告诉人们应当如何去行动,告诉法官应当如何去裁判。这种描述-评价进路大大扩展了法教义学的视野。首先,法律规范的证成,特别是道德上的深度证成,并非传统法学方法所能为,这需要法哲学甚至是道德哲学的帮助;其次,对于法律规范的深度证成,意味着法律理由(法律规则)可能会因为道德理由(法律原则、价值和深层道德)而被废止,这种可废止性进一步加强了法律与道德、客观认知与规范建议之间的紧密关系。[24]

(三)教义方法的转化:描述-说明进路

之于描述-评价进路,有些学者提出了不同意见。虽然法教义学的最终目的是实践指向的,但这并不能推出,法律人为此所做的事情就必须是实践的、规定的、规范的,而不能是理论的、描述的、说明的。因为这样的实践目的是完全能够通过理论理性的认知(给出描述和说明)来实现的。另一方面,尽管作为制度性事实的法律是有理论和价值负载的,但是这也并不蕴涵法教义学必然具有规范性。

首先,理论负载并不是法教义学独有,这些负载的理论(以及科学陈述的内容和真值条件)是由学科共同体的共识创造的,无法推出规范性意涵。其次,制度性事实所负载的规范性观点是社群成员共享的,研究者的主要任务可以是描述而无需认同或承诺这些观点。最后,法学家所提供的规范声称至少有三种:规范陈述(作为社会事实的法律之描述)、规范论点(实证法内部的描述或声称)和规范建议(外在法律的规范声称),作为理论理性范畴的规范陈述是法教义学的核心,而作为实践理性范畴的规范建议仅仅是法学家的个人解释的偏好,不属于法教义学的内容。对规范论点来讲,既可以把其看做是“法律应当是什么以及法律官员应当如何决定”的规范性声称,也可以看做是“法律作为最佳化的、内在融贯的规范性体系”的描述性陈述,而选择后者就足以保证法教义学的说明性特征。[25]

描述-说明进路将评价工作“转包”给其他学科,从而将法教义学的任务限定为描述工作,体现了法学家试图接近实证经验科学体系的一种努力,这是在一种最弱的意义上捍卫了法教义学的存在,即作为一种社科法学的法教义学。

(四)法治要求:需求-供给论据

如果说前三种回应路径集中于方法问题的话,那么后两种路径则集中于功能的问题。

其中一种捍卫进路是,法教义学即是法治本身的要求。法治社会要求人们以法律为行动理由,但是复杂的法律体系并不是一目了然的,因此需要教义学帮助人们理解法律;法治社会要求法官必须依法裁判,而法律规则并不能直接推导出法律判决,因此需要教义学帮助法官填补规范与事实之间的缝隙;法律实践者也必须依据对现行法的正确解读而非经济学、社会学话语来为其客户提供法律建议。自伊尔内留斯(Irnerius)以来,法教义学一直在社会分工之中扮演着这样的角色。只要社会中想要获取关于法律内容及其相关信息的需求和兴趣没有改变,那么,作为为这些问题提供答案的社会实践,法教义学也难以根本改变,无论法哲学或者社会科学本身的范式是否发生变化。[26]

可能批判者会提出,在日常生活中并没有感受到教义学知识之于法律实践的重要性,相反,令人印象深刻的却是法律人对法律的不同解读,这在疑难案例中尤其突出。这一疑惑要通过法教义学的双重属性获得解释,它既是一种法律实践,也是一种学术实践。作为法律实践的教义学是“默会知识”,虽然对于法律实践不可或缺,但我们并不能也无需总是直接意识到它,它就是以无意识的方式运作的。只有在出现疑难案件因而需要具体地评估它们的意义之时,教义学理论才会以商谈形式出现。[27]作为一种学术实践,法教义学首先要为普通案件的解决提供清晰的答案,人们可以自如地运用这一知识;更为关键的是,它还要为疑难案件的解决提供充分的论据或论证模型,这时候教义学知识转变为商谈形式,需要更多的理论支撑和规范建议以在实践论辩中寻找可能的解决方案。在这样的商谈中,意见的分歧和冲突是不可避免的,但却并不是致命的,因为规范研究的核心就是相冲突的观念。[28]

(五)权威范式:维系法学及其共同体的生存

每一门学科的自主性都远非客观自明之事,而需要学科成员的广泛共识和对外的不断宣称。法教义学诞生之初,就依赖于罗马法文本的无可质疑以及法学家所享有的学术权威。而当代教义学能够保有独立学科的身份,也在于尊崇和维护法治的社会文化、以法律为中心的国家制度安排以及有着相互独立性和权威性的职业法律人阶层。

此外,这种对于法教义学的捍卫路径并不是基于一种保守的意识或者教条主义,而是有着更为深层次的考量:首先,法教义学坚持了法律学科的特性,即规范性和权威性;其次,作为一门实践学科,法学应当相对简单,而自然科学和社会科学的理论似乎都过于复杂;第三,法学的强度和持久力依赖于权威的范本、制度性安排、职业法律人阶层以及法律自身的融贯与理性;最后,跨学科研究即使成果斐然,但这种外在视角的研究,除非为法律人接受而转化为内在观点,否则难以对法律实践产生直接影响。[29]

因此,虽然面对着交叉学科和批判思潮的挑战,但只要法治模式作为社会治理的方式还没有改变,法律职业共同体还没有解体,法学院作为教育体系的一部分没有解散,法教义学就将继续发挥自己的作用。

五、再看法学领域的方法论之争:中国剧本的分析

前面几节主要是西方语境下的讨论,这些讨论对于如何看待当前中国的方法论之争有着巨大的启发意义。

(一)挑战与回应:误解深几许

和西方类似,社科进路的中国主张者也在如下三个方面对教义进路提出了挑战:其一,强调法律本身的不确定性,怀疑法律的规范性及其在裁判中的地位,主张一种实用主义或经验思维;[30]其二,主张法律是一种特定时空中存在的社会现象,应当用因果关系的经验方法来研究,而非诠释学或逻辑学方法;最后,质疑法治和教义方法的普遍性,强调中国问题(语境论)。[31]但是这些观点却多是误解,未必都站得住脚。

首先,很难想象在法律决定的作出中只有利益的权衡、后果的考量、偏好的选择或自私的判断。[32]即使法律自身具有不确定性,但这也并不代表它在法律决定的作出中就没有分量;即使每一个正义原则和道德准则都可能存在例外,但这并不代表我们对于基本的正义观没有共识;即使每一个人在行动中都可能存在自私的考量,但是这并不代表法律在这样的行动过程中没有任何作用。

其次,如今的教义学者并不主张对法律的无反思崇拜和机械适用,也多已抛弃那种幼稚的演绎逻辑观(规范与事实一起推出法律决定)。它只是强调如果“没有真实的社会生活需要和充分的法规范根据”,[33]我们最佳的选择是尊重法学传统和权威解释。人们遵守法律并不是出于逻辑的力量,而更多是角色的安排、制度的规制和政治的道德。不可否认,法教义学确实有着守法良民的预设,它的出发点是:如果选择遵守法律,我们应当如何行动。虽然人人守法的社会未必真实存在,但是法教义学至少为那些选择守法的人提供了行动标准,为依法裁判的法官提供了参考依据,也为每一个试图使用法律的标准来赞同、批判或监督他人行动的人提供了评价标准。

再者,社会现实的经验研究固然重要,但它的缺失未必要归责于法学研究。在社会分工高度专业化的今天,由于知识背景和固有方法的局限性,法学家不可能对所有的问题都“指手画脚”。在转型中国的背景下,社会现实与法律规范的脱钩并不是任何一门学问可以独自解决的问题,而是一个需要科际合作的综合性社会工程。这种社会工程的开展需要政治家的卓越洞识和明智决断。而且,正是因为这些现实问题非常重要,才更应该由有着出色专业背景和方法论训练的社会学、政策学和经济学专家来研究,而不是以“交叉学科”的名义将这些问题包揽给法学家。

法教义学不可能是一个形式主义的以致僵化的学问,它应当而且也会随着社会变迁和实践要求的变化而发生改变。实际上很少法教义学者会忽视法律的社会性或现实性这一重要面向。即使是概念法学的代表人物普赫塔(Puchta)也从来没有主张过法教义学的绝对自主性和独立性。相反,在他看来,体系性和逻辑性只是法律的一个面向,法律还必须在不断变迁的社会语境中不断地调整自己,是为法律的社会面向,而法教义学就被看作是沟通法律科学与社会现实的一种关键的拟制(fiction)。[34]

最后,社科法学所针对的法教义学者动辄引述域外理论而不关注中国实践的批评,虽然确有一定道理,但也有误会。法教义学者是参与某特定共同体之生活形式的行动者,它们也是参与特定科学生活形式的行动者。对于这些行动的评价依赖于根植于这一活动本身的实践论证。[35]因此,中国的法教义学本身应当建立在中国的法律文本、法学理论和法律实践之上,应当解释中国的法律、讨论中国的问题、回应中国社会的需求。但是,在这里“生活形式”的概念未必限于地域或者法域。如果同意中国的法律体系和法学理论在很大程度上移植或者借鉴自他国,那么就得承认,在这个意义上,我们的确和它们在法律制度和法学理论上共享着类似的“生活形式”,因此是可以沟通和相互比较的。只要我们是借他国理论来回答中国问题,那就依然可能是在教义学的范畴内研究问题。

(二)求同存异:道不同,却可相为谋

在这场交锋之中,教义法学与社科法学在基本立场、实践面向和思维方法上都有着不同程度的差异,但是却也并不是不能相互沟通的。

首先,保持立场的批判性和方法的开放性是社科法学的一大特点。法教义学者并不否认这些研究方法和批判立场的重要性,却常常质疑法学家从事实证研究的专业性和权威性,也不时怀疑批判立场对于法治的建设作用。但是,在社科法学者看来,“社科法学并非反法治和解构法治的,而是强调法治的复杂性。”[36]从这里可以看出,二者同样关注中国的法治建设,关键的分歧在于路径选择:教义学者以内在法学的立场,主张“认真对待法律规范”,强调法律秩序的重要性,成为“体制内的建设者”;而社科法学学者强调了法治的稳定性要求与中国社会剧烈变迁的张力,从而质疑教义学知识体系建设的可能性,转向对于具体实践的研究,甘当“体制外的批判者”。

其次,社科法学者并不否认法教义学可以处理大多数常规案件,但却常常质疑其处理疑难案件的能力。[37]但是至少在许多当代法学家看来,为疑难案件提供解决方案反而是法教义学最重要的功能之一。[38]他们一再重申教义学工作绝非仅是法条的语词分析,其中必然可能涉及到价值判断,也可能需要经济学、社会学、历史学等诸多学科的知识,只是解决方案最终依然是以法律规范及其背后的价值观念以及法律秩序的整体精神为依托的。

与此相关,社科法学家常将教义学理解成一种规范思维,而其自身则是后果思维,[39]如果规范思维是指以规范为证成依据,后果思维是以结论的效果和效益为评价标准,这种界定依然可以接受。但是,一旦规范思维被理解为从规范到结论的推论或者演绎,这就片面理解了教义学方法的特征。法教义学并不排斥后果考量的重要性,而只是强调这种考量无法在合法性证成上发挥作用。而且,“法教义学的思维并不是由实证法规则所限制的,而是由那些可能在实证法规则的表述中影响这些规则背后的范畴集所限制的。”[40]因此,对于规范本身的理解就可能会影响法教义学的功能和工作。传统上,法教义学是一门规范学科,其方法即以诠释、逻辑以及体系化方法为主。但是法教义学也同样可以被理解为说明学科、诠释学科、逻辑学科,甚至可以是经验学科、试验学科。[41]实际上,实践中的法教义学却并不固守于任何一种理论的模型,也不以任何一种单一范式作为评价标准。[42]从这个意义上来讲,真正的法教义学研究必然是依赖于具体情境和实践需求的。

总之,教义法学与社科法学之间并没有不可跨越的鸿沟,二者之间虽有竞争,但也同样可以对话。正是在社科法学的批判之下,当代法教义学已经发生了一些新的变化,例如:封闭体系的观念被打破;民族(国家)观念被打破;反思与批判功能凸显。更为重要的是,法教义学已经不再局限于法律秩序的形式理由,也开始将一些社会学、历史学、经济学等实质理由纳入考量之中。这就为社科法学与教义法学的合作提供了可能。

六、走向合作:以法教义学为主体的思考

实际上,社科法学和法教义学的支持者都没有主张自己的绝对正确性,而同样都提出了一种合作的可能。[43]但至少在法学教育和法学研究领域内,当前这种努力依然应当以教义学为中心。

(一)合作的基础:法教义学的经验因素与社会条件

如果社会科学是指以一种多元的方法来研究社会现象,那么实践导向的法教义学不仅是一门社会科学,而且它的命题和理论也是来自于社会、服务于社会,因而是无法脱离社会实践和具体语境的。

具体来说,法教义学中包括下列四种命题:(1)基本命题,指涉宪法、法律、先例以及其他有效法律文件的条文形式;(2)以日常语言表述的有关这些条文意义的命题;(3)表达司法解释(或司法方法或法律思维)之效果的命题;(4)有关法律效力的命题。这四种命题都有其经验基础,而并非纯粹规范的。例如,基本命题来源于立法,立法过程渗入经验判断不仅是可能的,而且是必须的;日常语言的法律陈述实际上来源于学习者与教授者的行为互动;解释法律条文的过程更是不可避免会渗入经验因素;关于法律的效力,不论是现实主义的解释(法官行为或者心理事实),还是哈特的解释(作为一种社会规则的承认规则,来源于抱持内在反思视角的法官的行动),或者是凯尔森的解释(基础规范同样是建立在整个法律秩序的实效性的基础之上),都不可避免地会涉及到经验要素。[44]

更进一步来看,法教义学的良好运行是依赖于一系列社会条件的,德国法学家德莱尔(Ralf Dreier)将其界定为:“实证法具有比较高的一致性和规范密度;社会具有基本共识,可以支撑法的原则和法释义学对评价问题的处理;一个法律人的社群,其职业的社会化能够在上述两个条件上进行。”[45]这些社会条件之于中国也是一样。首先,虽然仍存漏洞也偶有修改,但是一个较为完整、合理的法律体系已经建立起来。日益复杂化、专业化的法律体系需要有一门学问帮助人们认识法律、运用法律。其次,由于社会转型带来的丰富变化以及地域文化、习惯传统的多重差异,价值问题和道德问题的讨论在中国必然更多争议,而通过法治重建共识成为最为重要的因应手段。[46]而且,随着法学研究的进一步深入,更多的知识论、方法论和话语体系将会充斥学术市场,它们之间的竞争也会更为激烈。虽然理论争议对于法学是不可避免的,但是为了最大程度地防止差异和分歧摧毁刚刚起步的法治事业,我们需要一个基本的理论约定,而以法律规范为权威基础的法教义学当然是最佳选择。

需要强调的,前述社会条件的形成都不仅仅甚至主要不是法教义学的任务,这种宏大视角的国家叙事,更多是政治家而非法学家的核心任务。[47]但是,此一背景却是每一个法律人从事自身事务时不得不考虑的因素。因此,从这样的时代语境出发,以实践事务之处理(而非纯粹理论研究)为导向的法律人,在坚持法教义学基本立场的前提下,放宽自身的视野而寻求其他学科的帮助就显得很重要。

(二)合作的可能:分工协作

前面的论述已经表明,社科法学与教义法学并不是不相容的两门学科,而是存在着合作的可能性。

首先,二者无疑都是以法律现象为其研究对象,所不同的是前者所关注的是法律事实或法律实在的政治、经济、社会意义,而后者关注的则是法律秩序的规范和应然意义。如果后者仅仅关注法律条款的解释而忽视其社会意义,就无法抓住法律实证性的本质,而前者如果只关注社会事实中的法律运作,就会忽视法律的价值等重要内容,因为是与应当是同一客体(法律条款)的不同面向而已。[48]

更进一步来说,二者同样关注法律实践中出现的问题,只不过前者关注的是实践中真正运作的法律是什么,或者,法律在实践中是如何运作的,因此重点在于对于“行动的法”的探究,致力于阐明法律现实的真实面目;而后者关注的是应当在实践中运作的法律是什么,或者,既有的法律在实践中应当如何运作,因此,着重强调如何为人们认识法律规范,特别是为法官以及律师如何运用法律解决问题提供建议和帮助。但是这两个任务却并不是截然对立的,而是相互牵连在一起的。作为应然意义的法律规范本身也有其社会、历史面向,因此如果不借助社会科学等其他学科的帮助,法教义学无法完成自身的解释和体系化任务。而社科法学如果想要更有效地为法律事业提供帮助,就不能仅仅满足于对于法律现实运作的阐释、社会现象的观察分析,而必须弄清楚法律本身所在、关注现行法的内容以及立足于为现行法秩序的完善为宗旨,这样才能为法律人解决问题提供帮助。[49]

(三)合作的路径:法教义学对经验论据的采纳

社会因素对于法律体系的影响有两种方式:一是在立法过程中对于社会利益和社会效果的平衡;二是在对于这些制定法的理解和认识的过程中,不可避免地会受到社会因素的影响。[50]前者是立法的任务,而在后者的空间中,法教义学并不反对借鉴或利用其他学科的研究成果,也并非不注重社会效果等其他因素的要求,而是反对“停留于经验-描述层面的法学研究”。[51]从根本上讲,任何经验研究如果试图影响司法判决或者在法律领域内发挥作用,都必须首先通过法律框架的过滤和检验。[52]

在此基础上,经验素材不仅可以在法律论证中得以运用,而且这种运用还是不可或缺的。首先,虽然是和应当之间无法逻辑推导,但事实却可以作为评价性推理的正当理由,在规范决定的作出中发挥关键作用。[53]其次,规范与事实之间的缝隙的普遍存在,使得法律的适用绝非简单的逻辑演绎,而需要“目光在大前提和生活事实间往返流盼”。[54]在这种双向对流中,经验洞察就有意或无意地进入了教义学领域,成为个案规范(即逻辑上适用于法律决定的规范表述)形成的重要依据。第三,法律论证中的目的性论证特别是后果论证,同时具有规范性和认知(经验)性因素,后者不仅意味着经验素材可以充当后果论证的论据,而且也暗含了这些经验论据可以通过社会科学理论的塑造进入裁判领域。[55]在很大程度上,认知与行动之间的张力,理论理性与实践理性之间的分立,造成了是与应当或描述性(说明性)言语行为与规定性言语行为之间的区隔。实定法陈述本身就具有一种描述性和规范性的融合(fused)形态,这是法律人生活形式的一部分。[56]

因此,虽然社科成果不能被直接纳入法律体系之中,但是它可以引发对于法律问题的新讨论,丰富法律人借以论证的素材。作为增加有关法律的知识的一种方式,社科成果进去法学的一个重要渠道,可能就是通过法教义学的解释和论证将其转化为法律话语,从而融入法律体系。而带有规范目的的社科法学研究会更进一步加强这一渠道的有效性,即运用社会科学的方法来处理教义学问题,帮助法律人理解法治或法律规范的意义并为法治建设和司法裁判提供实证数据的帮助。[57]而且正是因为社科研究不受法律制度、主流学说和通行意见的束缚,反而可以以一个反思批判者的身份,对传统法学所信奉的教义、原理和价值发起挑战,对具体个案中的特定结论给予质疑,迫使法律人去检视法律秩序、规范结论或者教义理论的正当性和正确性,将这些问题转化为法律话语,并寻找体系内的解决方案。

[1]“社科法学”对应英文为“law and social science”,“social sciences of law”,“socio-legal studies”,但在西方语境中更多称为“交叉法学”(“law and”,“interdisciplinary legal studies”),因为这一进路所运用的方法不仅来自社会学、经济学等传统的社会科学,法律与文学、法律与认知科学、甚至批判法学、女性主义法学、法律与哲学等也可以被纳入其中。“教义法学”即“法教义学”,分别对应德文“juristische Dogmatic”或“Rechtsdogmatik”,英文“legal dogmatics”、“legal doctrine”或“doctrinal study of law”,法文“dogmatique juridique”,汉语也译为“法(律)释义学”、“法(律)教条论”。

[2]参见桑本谦:《法律论证:一个关于司法过程的理论神话》,《中国法学》2007年第3期,第100-113页;雷磊:《法律论证何以可能 与桑本谦先生商榷法律论证理论的基本问题》,《政法论坛》2008年第4期,第138-146页。

[3]参见苏力:《法律人思维 》,载《北大法律评论》(第14卷第2辑),北京大学出版社2013年版,第429-469页;孙笑侠:《法律人思维的二元论:兼与苏力商榷》,《中外法学》2013年第6期,第1105-1136页。

[4]参见陈景辉:《法律与社会科学研究的方法论批判》,《政法论坛》2013年第1期,第46-60页;王博阳:《关于法律与社会科学的非典型性误读:与陈景辉先生商榷》,《政法论坛》2013年第6期,第80-91页。

[5]例如,在有关法学方法之争的最新文集中,都有学者提出了这样的主张。See Mark van Hoecke (ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline , Hart Publishing, 2011; Bart van Klink and Sanne Taekema(ed.), Law and Method: Interdisciplinary Research into Law, Mohr Siebeck, 2011.

[6]参见白斌:《论法教义学:源流、特征及其功能》,《环球法律评论》2010年第3期,第7-8页。

[7]在德国,“法学就是法教义学或是教义学法学”,法学“治学的方法一般只有一个,即法教义学的方法”。参见卜元石:《法教义学:建立司法、学术与法学教育良性互动的途径》,载田士永等主编《中德私法研究》(第6卷),北京大学出版社2010年版,第4-6页。

[8]在元方法论上法教义学坚持对“规范”与“规范性”的强调,体现有三:在裁判理论上,主张“认真对待法律规范”;在法概念论上,主张“法律是一种规范”;在法学理论上,主张“法学应持规范性研究的立场”。参见雷磊:《法教义学的基本立场》,《中外法学》2015年第1期,第198-223页。

[9]参见【德】拉德布鲁赫著:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第113-114页。

[10]【德】阿图尔·考夫曼:《法哲学,法律理论和法律教义学》,郑永流译,《外国法译评》(《环球法律评论》)2000年第3期,第1页。

[11] See Eugenio Bulygin, Legal Dogmatics and the Systematization of Law, Rechtstheorie, Beiheft 10, 1993, pp.193-205; 【德】罗伯特·阿列克西著:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第311页。

[12] See Rob van Gestel and Hans-W Micklitz, Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What about Methodology , European University Institute Working Papers Law 2011/05, 2011, p. 26.

[13] See Mark van Hoecke, Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline in Mark van Hoecke (ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline , Hart Publishing, 2011, p. 2.

[14] See Kaijus Ervasti, Sociology of Law as a Multidisciplinary Field of Research, Scandinavian Studies in Law, Vol. 53, 2008, p. 142.

[15] See Jans Smits, Redefining Normative Legal Science: Towards An Argumentative Discipline, in Fons Coomans, Fred Grünfeld, and Menno T. Kamminga (ed.), Methods of Human Rights Research, Intersentia Uitgevers N.V., 2009, p. 46.

[16] See Richard A. Posner, Legal Scholarship Today, Stanford Law Review, Vol. 45, 1993, p. 1654.

[17]参见舒国滢:《欧洲人文主义法学的方法论与知识谱系》,《清华法学》2014年第1期,第128页。

[18] See Kaarlo Tuori, Two Challenges to Normative Legal Scholarship, Scandinavian Studies in Law, Vol. 53, 2008, pp.193-196.

[19] See Kaijus Ervasti, Sociology of Law as a Multidisciplinary Field of Research, Scandinavian Studies in Law, Vol. 53, 2008, p.144.

[20] See Mark van Hoecke, Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline in Mark van Hoecke (ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline , Hart Publishing, 2011, pp. 1-18.

[21]这种进路的一个典型是德国哲学家阿尔伯特(Hans Albert)提出的“作为社会技术的理性法律科学”。See Hans Albert, Critical Rationalism: The Problem of Method in Social Sciences and Law, Ratio Juris, Vol. 1, No. 1, 1988, pp.14-16.

[22] See Aleksander Peczenik, Scientia Juris: Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law, Springer, 2005, pp. 4-5.

[23] See Aleksander Peczenik, A Theory of Legal Doctrine, Ratio Juris, Vol.14, No.1, 2001, p.79.

[24]参见【瑞典】亚历山大·佩岑尼克:《哲学有助于法律教义学吗 》,柳承旭译,载葛洪义主编《法律方法与法律思维》(第4辑),中国政法大学出版社2007年版,第304-310页;Jaap Hage and Aleksander Peczenik, Law, Morals and Defeasibility, Ratio Juris, Vol. 13, No. 2, 2000, pp. 305-324.

[25] See Anne Ruth Mackor, Explanatory Non-Normative Legal Doctrine: Taking the Distinction between Theoretical and Practical Reason seriously, in Mark van Hoecke (ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline , Hart Publishing, 2011, pp. 45-70.

[26] See Aulis Aarnio, Reason and Authority: A treatise on the Dynamic Paradigm of Legal Dogmatics, Ashgate/ Dartmouth, 1997, pp.74, 82, 251-252; Aulis Aarnio, Essays on the Doctrinal Study of Law, Springer, 2011, p.79.

[27] See Kaarlo Tuori, Two Challenges to Normative Legal Scholarship, Scandinavian Studies in Law, Vol. 53, 2008, pp.188-189.

[28] See Edward L. Rubin, The Practice and Discourse of Legal Scholarship, Michigan Law Review, Vol. 86, No. 8, 1988, pp. 1892-1893.

[29] See Geoffrey Samuel, Interdisciplinarity and the Authority Paradigm: Should Law be Taken Seriously by Scientists and Social Scientists , Journal of Law and Society, Vol. 36, No. 4, 2009, pp.435-445.

[30]例如,冯象著:《木腿正义》(增订版),北京大学出版社2007年版,第125-133页;苏力:《法律人思维 》,载《北大法律评论》(第14卷第2辑),北京大学出版社2013年版,第429-469页。

[31]例如,苏力:《语境论》,《中外法学》2000年第1期,第40-59;刘星:《现代性观念与现代法治》,《法制与社会发展》2002年第3期,第3-15页;候猛:《中国法律社会学的知识建构和学术转型》,《云南大学学报》(法学版)2004年第3期,第5-11页。

[32]社会科学家也并没有取得精确的定量证据证明这一结论。See Emerson H. Tiller and Frank B. Cross, What is Legal Doctrine, Northwestern University Law Review, Vol. 100, No.1, 2006, p. 524.

[33]冯军:《刑法教义学的立场与方法》,《中外法学》2014年第1期,第191页。

[34] See Claes Peterson, The Concept of Legal Dogmatics: From Fiction to Fact, ARSP, Beiheft 102, 2005, pp. 119-125.

[35] See Jyrki Uusitalo, The Representation of The Legal System in Legal Dogmatics, in Aleksander Peczenik and Jyrki Uusitalo (ed.), Reasoning On Legal Reasoning, Society of Finnish Lawyers, 1979, p. 183.

[36]候猛:《社科法学的传统与挑战》,《法商研究》2014年第5期,第74页。

[37]参见许德风:《论法教义学与价值判断》,《中外法学》2008年第2期,第178页;候猛:《社科法学的传统与挑战》,《法商研究》2014年第5期,第76、79页。

[38]参见白斌:《论法教义学:源流、特征及其功能》,《环球法律评论》2010年第3期,第15页。

[39]参见熊秉元:《论社科法学与教义法学之争》,《华东政法大学学报》2014年第6期,第1411-145页。

[40] Csaba Varga, Theory of Law: Norm, Logic, System, Doctrine & Technique in Legal Processes, Szent István Társulat, p. 133.

[41] See Mark van Hoecke, What is Legal Theory, Acco, 1985, pp. 118-122.

[42] See Aulis Aarnio, On Legal Reasoning, Turun yliopisto, 1977, p. 262, 282.

[43]参见张翔:《宪法教义学初阶》,《中外法学》2013年第5期,第936页;候猛:《社科法学的传统与挑战》,《法商研究》2014年第5期,第78-79页。

[44] See Aleksander Peczenik, Empirical Foundations of Legal Dogmatics, Logique et analyse, Vol. 12, No. 45, 1969, pp. 32-46.

[45]转引自张嘉尹:《法释义学的作用与限制》,载张文显、徐显明主编《全球化背景下东亚的法治与和谐》,山东人民出版社2009年版,第1018页。

[46]参见陈景辉著:《实践理由与法律推理》,北京大学出版社2012年版,第2页。

[47]法教义学的发展是依赖于政治力量的。参见董邦俊:《教义学发展、功能与内涵之刑法学揭示》,《环球法律评论》2014年第4期,第9页。

[48] See Teruo Minemura, Dogmatic Legal Science and Sociology of Law, ARSP, Beiheft 56, 1970, pp. 351-366, 363.

[49]参见许德风:《法教义学的应用》,《中外法学》2013年第5期,第971页。

[50] See Juha P yh nen, The Role of Theories in Legal Dogmatics, Rechtstheorie, Beiheft 2 , 1981, p. 135.

[51]雷磊:《法教义学的基本立场》,《中外法学》2015年第1期,第219页。

[52]例如,社会科学证据进入司法也要纳入原有证据法体系之内。参见梁坤:《社会科学证据在美国的发展及其启示》,《环球法律评论》2012年第1期,第147-148页。

[53] See Stephen Toulmin, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge University Press, 1950, p. 38.

[54]【德】卡尔·恩吉施著:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2004年版,第8页。

[55] See Chia-yin Chang, Doctrinal Knowledge and Interdisciplinary Studies of Law, Archive for Legal Philosophy and Sociology of Law, Vol. 16, 2011.

[56] See Svein Eng, Fusion of Descriptive and Normative Propositions: The Concepts of “Descriptive Proposition” and “Normative Proposition” as Concepts of Degree, Ratio Juris,Vol. 13, No. 3, 2000, pp. 236-260; Svein Eng, Fused Modality: An integral Part of Lawyers' Form of Life, Ratio Juris, Vol. 18, No. 4, 2005, pp. 429-433.

[57]例如,朱景文:《从比较法、法社会学到比较法社会学》,《环球法律评论》2001年第1期,第110-115页。